教職課程に関する情報公表

1.教員養成の目標と計画

京都先端科学大学における教員養成の理念と方針

本学は、開学当初より教職課程を設置し、中等教育の教員養成に関わってきた。学問的な知識を豊かにそなえ、同時に若い世代の成長を支援する人間的な成熟度に満ちた学校教員の養成は、人材育成という大学の社会貢献の有意義不可欠の部分といえる。

本学が特に目指すのは、知的な専門性と指導力に富み、地域に根ざした教育環境の向上に寄与する教員の養成である。そのために、学生に対する徹底した実践的指導と厳正な成績評価を心がけている。教育実習以前の段階で履修者が厳選され、教育者としての適性に富んだ学生にメンバーが絞られていくことが、本学の教職課程の特徴である。履修者には深く広い専門知識、そして青少年の心身の発達に即した濃(こま)やかな指導性の獲得という、高い達成目標を課している。

| 2025年度生から | 2024年度生まで | |||

|---|---|---|---|---|

| 学部 | 学科 | 免許教科 | 学科 | 免許教科 |

| 人文学部 | 心理学科 | 高一種免(公民) | ||

| 歴史文化学科 | 中一種免(社会) | 歴史文化学科 | 中一種免(社会) | |

| 高一種免(地理歴史) | 高一種免(地理歴史) | |||

| 高一種免(公民) | ||||

| バイオ環境学部 | 生物環境科学科 | 中一種免(理科) | バイオサイエンス学科 | 中一種免(理科) |

| 高一種免(理科) | 高一種免(理科) | |||

| 高一種免(農業) | バイオ環境デザイン学科 | 中一種免(理科) | ||

| 応用生命科学科 | 中一種免(理科) | 高一種免(理科) | ||

| 高一種免(理科) | 食農学科 | 高一種免(農業) | ||

| 健康医療学部 | 健康スポーツ学科 | 中一種免(保健体育) | 健康スポーツ学科 | 中一種免(保健体育) |

| 高一種免(保健体育) | 高一種免(保健体育) | |||

教員養成にかかわる各学科の目標

人文学部 歴史文化学科

本学科の「未来につながる課題を自ら設定し、それを解決することができる先端人材」を育成するという理念は、そのまま本学科が養成する教員の人物像に重なっている。世界を視野に入れつつ日本の歴史や文化を主軸に学習と研究を進め、史料の収集・読解能力と合理的な思考方法を習得するとともに、フィールドワークも重視し、京都をはじめとした多様な地域の文化についても学びを深めようという本学科の教育目標は、学習指導要領が求めるような、「社会的事象に関心をもって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度を養い、社会的な見方や考え方を成長させる」社会科教員の務めとつながるものである。

学科における学修において様々な資料・史料から必要な情報を読み取り、社会的な事象の意味、意義を解釈し、さらに事象の特色や事象間の関連を説明する力、端的に言えば社会を観察し分析する力が養われる。本学科で学んだ者がそうした学修の成果を生かし、今度は中等教育の教員として若い人材の育成に努めるならば、本学科のこの上ない社会貢献となるであろう。

人文学部 心理学科

人間の心理や行動を知るために心理学を基礎から学び、また、人間が抱える心の問題の解決に資する臨床心理学を具体的に学ぶことをとおして、自分自身や他者の心の構造を理解しつつ、各自の生活や志した職域において適切な社会的役割を果たしていける人材を育成することを目指す本学科の教育目標は、本学科が養成しようとする教員の人物像そのものである。

本学科で、対人援助、応用心理のみならず、社会学の基礎を学び、社会の仕組みや人の心を理解し、地域や企業のさまざまな課題に向き合いながら、自分の働き方を考えてきた学生は、中等教育の教員として、多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される、人間としての在り方生き方についての自覚を促すのに最適な人材とみなしうる。

バイオ環境学部 生物環境科学科

生物環境科学科の「人類や地球の直面する課題に対し科学的に対処できる幅広い視野および判断力を備えた『生物環境科学技術者・研究者』を養成する」という理念は、そのまま本学科が養成する教員の人物像に重なっている。森林環境・水環境・地域環境等の共生空間における生物多様性や物質循環に関する科学・技術力、および環境に配慮しつつ地域の特徴を生かした農産物の生産技術力を備え、並びに多角的な視点・洞察力・柔軟な思考を身に付け、的確な判断を下せる力および真理を探究する人材を養成する。そのために生態学的知識、環境分析技術などの基礎生物学、環境再生、農産物の栽培・育種技術に関する実学的教育を通じて、グローバル化社会において自らの力で生き抜き、社会に貢献し続ける社会人の育成を目的とする。

本学科では化学、生物学、環境科学、農学、食品科学に関する講義・演習・実験・実習の授業科目と、物理学と地学の基礎に関する講義や実験の授業科目を修得させる。生態学的知識、環境分析技術、環境再生に関する中学理科教育のための広範かつ深い知識と理論を基礎とした理科及び農業教育が行える教員養成を行うことを目標とする。

バイオ環境学部 応用生命科学科

応用生命科学科の「人類や地球の直面する課題に対し科学的に対処できる幅広い視野および判断力を備えた『グリーンバイオ技術者・研究者』を養成する」という理念は、そのまま本学科が養成する教員の人物像に重なっている。環境と調和したグリーンバイオ技術力を備え、並びに多角的な視点・洞察力・柔軟な思考を身に付け、的確な判断を下せる力および真理を探究する人材を養成する。そのために分子、細胞レベルの生命科学、食品の開発・製造、環境、健康分野に関する実学的教育を通じて、グローバル化社会において自らの力で生き抜き、社会に貢献し続ける社会人の育成を目的とする。

本学科では化学、生物学、生命科学に関する講義・演習・実験・実習の授業科目と、物理学と地学の基礎に関する講義や実験の授業科目を修得させる。微生物、昆虫、植物、動物等の分子・遺伝子・細胞レベルでの理解、食品加工、発酵・醸造並びに食品の機能性および安全性に関する中学理科教育のための広範かつ深い知識と理論を基礎とした理科教育が行える教員養成を行うことを目標とする。

健康医療学部 健康スポーツ学科

人々の健康生活の実現と健康寿命の延伸に貢献する人材の養成をめざす健康スポーツ学科は、生涯にわたる人の心身の健康とその生活支援のあり方を研究し、保健医療の知識と実践的スキルを重視した教育を行うことを志している。学生は、健康医学、健康科学、身体運動科学、スポーツ社会学等の幅広い学問分野を融合した教育課程を通して、年齢や健康度のさまざまに異なる人びとの心身の健康と生活の諸課題に適切に対処する力、すなわち、人びとが健やかに生きるための方策を、科学的な根拠に基づいて学修することとなる。

「生きる力」を育むことを掲げる学習指導要領では、学校教育を通して、確かな学力、豊かな心とともに、それらと調和した「健やかな体」を養うことの意義が強調されている。本学科を卒業した者たちが、その成果である知識とスキルをもとに年少の中学生・高校生を教育指導し、発育発達途上に位置する彼らの習慣的に必要な運動や、健康・安全についての正しい理解と自ら運動を実践する体力と技能の向上を助成し、生涯を通して運動に親しむ資質や習慣を培う役割を果たすならば、それこそまさに本学科の実践的な人材育成の企図に合致するものといえる。

各年次における目標達成計画(免許教科別)

中学社会

| 1年次 | 前期 | 広い視野に立って日本及び世界の諸地域の地域的特色に関心を持ち、地理的な見方や考え方の基礎を養う。 教員の使命や職務についての基本的な理解に基づき、熱意をもって教職の学習に取り組もうとする。 教育に関わる基礎的・基本的な事柄を理解し、現状と比較しながら学習を進めることができる。 教科等の知識や技能について自ら課題を見つけ、自主的に取り組もうとする。 |

|---|---|---|

| 後期 | 日本や世界の諸地域について、環境条件や人間の営みなどと関連付けて考えることができる。またそれらを通じて、地域的特色や地域の課題を理解することができる。 学校の組織や仕組みを知り、その中で協力して教育に取り組もうとする姿勢を持つ。 生徒の成長や発達、心身の状況についての理解を進め、公平で受容的な態度で生徒と接することができる。 自分が学んだ内容を、授業として扱うことを前提に教材研究として進めることができる。 | |

| 2年次 | 前期 | 歴史的事象に対する関心を高め、日本の歴史の大きな流れを各時代の特色を踏まえて理解する。 他のものと連携・協力して課題を解決しようとする姿勢を持つ。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 教科書の内容を理解し、教科書を介して分かりやすく学習を組み立てることができる。 |

| 後期 | 日本と諸外国の歴史や文化が相互に深くかかわっていることを理解し、国際関係や文化交流について考えることができる。 挨拶や服装、言葉づかい、他の者に対する接し方など、社会人としての基本が身についている。 社会状況や時代の変化に伴い生じる新たな課題や生徒の変化を、進んで捉えようとする姿勢を持っている。教科書の内容を理解しているなど、学習指導の基本的事項(教科等の知識や技能など)を身につけている。 | |

| 3年次 | 前期 | 他民族の文化、生活などに関心を持ち、国際協調の精神を養う。また、現代社会についての見方や考え方の基礎を養うとともに、社会の諸問題について、自ら考えることができる。 生徒の成長や安全、健康を第一に考え、適切に行動することができる。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 自ら主体的に教材研究を行なうとともに、それを活かした学習指導案を作成することができる。 |

| 後期 | 身近な地域の歴史学習を通して歴史に対する興味・関心を高め、様々な資料を活用して歴史的事象を考察し、適切に表現することができる。 教育に対する使命感や情熱を持ち、常に生徒から学び、共に成長しようとする姿勢が身についている。 生徒の特性や心身の状況を把握した上で、学級や集団を考えようとする姿勢を持っている。 板書や発問、的確な話し方など、基本的な授業技術を身につけるとともに、生徒の反応を見ながら授業を行なうことができる。 | |

| 4年次 | 前期 | 自ら課題を考え、論理的にその課題に取り組むことができる。 生徒に公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行なうことができる。 生徒の発達や心身の状況に応じて、抱える課題を理解し、適切な指導を行なうことができる。 板書、話し方、表情など、授業を行なう上での基本的な表現力を身につけている。 基礎的な知識や技能について反復して教えたり、板書や資料の提示を分かりやすくするなど、基礎学力の定着を図る指導法を工夫することができる。 |

| 後期 | 高い倫理観と規範意識、困難に立ち向かう強い意志を持ち、自己の職責を果たすことができる。 保護者や地域の関係者と良好な人間関係を築くことができる。 生徒との間に信頼関係を築き、学級集団を把握して、規律ある学級経営を行なうことができる。 生徒の反応や学習の定着状況に応じて、授業計画や学習形態等を工夫することができる。 |

中学理科

| 1年次 | 前期 | 教養科目等の受講により、一般教養を身につける。また、教育の基礎的理解に関する科目を履修し、教員の使命や職務の理解に基づき、熱意をもって教職の学修に取り組もうとする。さらに、理科の基礎科目を中心に受講し、科学的な知識や技能について自ら課題を見つけ、自主的に課題に取り組むことができる。 |

|---|---|---|

| 後期 | 引き続き、教養科目等の受講により一般教養を身につける。学校の組織や仕組みを知り、その中で協力して教育を行うという姿勢を持つ。教科に関して自分が学んだ内容について、授業として扱うことを前提に、教材研究として学修を深めることができる。併せて、「英会話」を履修し、様々な人との意見交換ができる素養を身につける。 | |

| 2年次 | 前期 | これまでに身につけた一般教養や科学的な思考、理科に関する基礎的な知識を活かし、生態系や環境に関する基礎を学習し、今後の専門への心構え・基礎能力を身につける。実験科目を通じて、幅広い科学的知識や実験技術を身に付けるとともに、科学への関心を深めるための探求的な資質、能力を身に付ける。「理科教育法」を履修し、教科書や簡単な実験等を介して、わかりやすく授業を組み立てる方法を修得する。 |

| 後期 | これまでに学習した一般教養や科学の基礎を土台に、身近な環境や生態系について知識を得て、自ら課題を見つけ考察しようとする。実験科目を通じて、幅広い知識と実験技術を身に付けるとともに、科学への関心を深めるための探求的な資質、能力を身に付ける。また、理科教育法や教育課程、子どもの発達について学び、理科教員として必要とされる専門的な指導法や教員としての素養を身につける。 | |

| 3年次 | 前期 | 教科に関する専門的事項に関する高度に専門的な内容について知識や技能を身につけ、生物多様性や環境問題について議論することができる。さらに、教育相談や特別支援教育に関する科目等を履修し、教育活動を進める上で必要な知識及び技能や教育の役割等についての理解を深める。また、自ら主体的に教材研究を行うとともに、それを活かした学習指導案を作成する能力を養う。 |

| 後期 | これまで得た専門知識を踏まえ、実習科目で実践することで、専門的知識をさらに深め、技能を身につける。 板書や発問、的確な話し方など基本的な授業技術を身に付けるとともに、反応を見ながら授業を行う能力を養う。模擬授業を繰り返し行うことで、理科教員として必要な指導法を確実に習得するとともに、教育実習に臨むための基盤を確立する。 | |

| 4年次 | 前期 | 専攻研究室に所属し卒業研究テーマを決め、自ら、実験・調査を進める。教育実習を行い、それまでに身につけた知識・技能を実地体験において確認し、実践的指導力を養う。具体的には、自ら課題を考え、論理的にその課題に取り組む能力、生徒に対して公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行う能力、生徒の発達や心身の状況に応じて、抱える課題を理解し、適切な指導を行う能力を養う。 |

| 後期 | 引き続き専攻研究室において卒業研究に取り組み、自ら得た実験・調査の結果をとりまとめ、人類や地球、生物が直面している課題に対して科学的な根拠を持って解決しようとする。また、研究発表を通じて理科の専門家としてどれだけの資質が身に付いたのかを確認する。教育実習を振り返り、また、教職実践演習の履修を通じて教員として必要な知識技能の修得を確認する。 |

中学保健体育

| 1年次 | 前期 | 自らが体を動かすことで運動の楽しさや喜びを理解する。 教員の使命や職務についての基本的な理解に基づき、熱意をもって教職の学習に取り組もうとする。 教育に関わる基礎的・基本的な事柄を理解し、現状と比較しながら学習を進めることができる。 教科等の知識や技能について自ら課題を見つけ、自主的に取り組もうとする。 |

|---|---|---|

| 後期 | 運動に対する知識や技能を身につけるとともに、体力の増進、心身の機能の発達と心の健康について理解を深める。 学校の組織や仕組みを知り、その中で協力して教育に取り組もうとする姿勢を持つ。 生徒の成長や発達、心身の状況についての理解を進め、公平で受容的な態度で生徒と接することができる。 自分が学んだ内容を、授業として扱うことを前提に教材研究として進めることができる。 | |

| 2年次 | 前期 | スポーツを通して競争することの楽しさや喜びを理解し、積極性や公正に取り組む態度を身につける。 他のものと連携・協力して課題を解決しようとする姿勢を持つ。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 教科書の内容を理解し、教科書を介して分かりやすく学習を組み立てることができる。 |

| 後期 | スポーツを通して競争や協同を経験し、互いに協力する姿勢や自己の役割を完遂する意欲を身につける。 挨拶や服装、言葉づかい、他の者に対する接し方など、社会人としての基本が身についている。 社会状況や時代の変化に伴い生じる新たな課題や生徒の変化を、進んで捉えようとする姿勢を持っている。 教科書の内容を理解しているなど、学習指導の基本的事項(教科等の知識や技能など)を身につけている。 | |

| 3年次 | 前期 | 健康や安全に留意し運動をすることができる。また、心身の機能の発達と心の健康について理解を深める。 生徒の成長や安全、健康を第一に考え、適切に行動することができる。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 自ら主体的に教材研究を行なうとともに、それを活かした学習指導案を作成することができる。 |

| 後期 | 健康と環境が相互に関連していることや、健康な生活と疾病の予防について理解を深める。 教育に対する使命感や情熱を持ち、常に生徒から学び、共に成長しようとする姿勢が身についている。 生徒の特性や心身の状況を把握した上で、学級や集団を考えようとする姿勢を持っている。 板書や発問、的確な話し方など、基本的な授業技術を身につけるとともに、生徒の反応を見ながら授業を行なうことができる。 | |

| 4年次 | 前期 | 自ら課題を考え、論理的にその課題に取り組むことができる。 生徒に公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行なうことができる。 生徒の発達や心身の状況に応じて、抱える課題を理解し、適切な指導を行なうことができる。 板書、話し方、表情など授業を行なう上での基本的な表現力を身につけている。 基礎的な知識や技能について反復して教えたり、板書や資料の提示を分かりやすくするなど、基礎学力の定着を図る指導法を工夫することができる。 |

| 後期 | 生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図ることができる。 高い倫理観と規範意識、困難に立ち向かう強い意志を持ち、自己の職責を果たすことができる。 保護者や地域の関係者と良好な人間関係を築くことができる。 生徒との間に信頼関係を築き、学級集団を把握して、規律ある学級経営を行なうことができる。 生徒の反応や学習の定着状況に応じて、授業計画や学習形態等を工夫することができる。 |

高校地理歴史

| 1年次 | 前期 | 広い視野に立って日本及び世界の諸地域の地域的特色や歴史に関心を持ち、地理的な見方や歴史的思考力の基礎を養う。 教員の使命や職務についての基本的な理解に基づき、熱意をもって教職の学習に取り組もうとする。 教育に関わる基礎的・基本的な事柄を理解し、現状と比較しながら学習を進めることができる。 教科等の知識や技能について自ら課題を見つけ、自主的に取り組もうとする。 |

|---|---|---|

| 後期 | 現代世界の諸地域が抱える地理的な課題について、歴史的背景や日常生活と関連づけて考えることができる。またそれらを通じて、地理的認識を養う。 学校の組織や仕組みを知り、その中で協力して教育に取り組もうとする姿勢を持つ。 生徒の成長や発達、心身の状況についての理解を進め、公平で受容的な態度で生徒と接することができる。 自分が学んだ内容を、授業として扱うことを前提に教材研究として進めることができる。 | |

| 2年次 | 前期 | 歴史的事象に対する関心を高め、日本の歴史の大きな流れを世界の歴史的背景を踏まえながら理解し、歴史を学ぶ意義に気づかせる。 他のものと連携・協力して課題を解決しようとする姿勢を持つ。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 教科書の内容を理解し、教科書を介して分かりやすく学習を組み立てることができる。 |

| 後期 | 日本の歴史と文化について各時代の特色を踏まえて理解を深め、国際環境や地理的条件などとも関連づけながら考察することができる。 挨拶や服装、言葉づかい、他の者に対する接し方など、社会人としての基本が身についている。 社会状況や時代の変化に伴い生じる新たな課題や生徒の変化を、進んで捉えようとする姿勢を持っている。 教科書の内容を理解しているなど、学習指導の基本的事項(教科等の知識や技能など)を身につけている。 | |

| 3年次 | 前期 | 世界の歴史の大きな枠組みを理解し、文化の多様性や複合性を考察することで、これからの世界と日本のあり方について考えることができる。 生徒の成長や安全、健康を第一に考え、適切に行動することができる。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 自ら主体的に教材研究を行なうとともに、それを活かした学習指導案を作成することができる。 |

| 後期 | 歴史学習を通じて現代社会についての見方や考え方を養うとともに、社会の諸問題について関心を持ち自ら考えることができる。 教育に対する使命感や情熱を持ち、常に生徒から学び、共に成長しようとする姿勢が身についている。 生徒の特性や心身の状況を把握した上で、学級や集団を考えようとする姿勢を持っている。 板書や発問、的確な話し方など、基本的な授業技術を身につけるとともに、生徒の反応を見ながら授業を行なうことができる。 | |

| 4年次 | 前期 | 自ら課題を考え、論理的にその課題に取り組むことができる。 生徒に公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行なうことができる。 生徒の発達や心身の状況に応じて抱える課題を理解し、適切な指導を行なうことができる。 板書、話し方、表情など、授業を行なう上での基本的な表現力を身につけている。 基礎的な知識や技能について反復して教えたり、板書や資料の提示を分かりやすくするなど、基礎学力の定着を図る指導法を工夫することができる。 |

| 後期 | さまざま資料を活用して歴史的事象や地理的な諸課題を考察し、適切に表現することができる。 高い倫理観と規範意識、困難に立ち向かう強い意志を持ち、自己の職責を果たすことができる。 保護者や地域の関係者と良好な人間関係を築くことができる。 生徒との間に信頼関係を築き、学級集団を把握して、規律ある学級経営を行なうことができる。生徒の反応や学習の定着状況に応じて、授業計画や学習形態等を工夫することができる。 |

高校公民

| 1年次 | 前期 | 「日本国憲法」「人権の歴史と現代」「健康スポーツ理論」などの科目を学ぶことで、広い教養や視野を養う。また、「教育制度論」「教職入門」の両科目において、教職についての基礎的な理解を深め、教員としての適性を確認する。宗教学、社会学、心理学、発達心理学などの、高校「公民科」で扱う領域に関する基本的な知識を獲得する。 |

|---|---|---|

| 後期 | 教員になるために必要な、教育制度やICT技術を活用した教育の方法及び技術などについて、より深い知識を身につけるとともに、生命倫理学などの教養や、グローバル社会に対応するため、英会話について学ぶ。また経済学や哲学など、基本的な知識を身につけ、高校「公民科」で扱う知識領域への理解を深める。 | |

| 2年次 | 前期 | 教職課程の基礎的な知識を一年目で学習したことをうけて、「社会科・公民科教育法Ⅰ」「道徳教育の指導法」といった科目を通じて、公民教員として必要不可欠な公民科に関する基本的な知識・指導方法について考察する力をつける。また教員として、必要な知識・技術を「特別活動及び総合的な学習の時間の指導法」「生徒・進路指導論」を通じて獲得する。また社会調査法や発達心理学などに関する基本的な知識を獲得する。 |

| 後期 | 「社会科・公民科教育法Ⅱ」を通じて、公民教員として必要な指導法をさらに深く学ぶとともに、「教育原論」「発達と学習の心理学」を通じて、高等学校教員として必要な知識・技術を身につける。さらに質的社会調査や社会調査の方法も獲得する。 | |

| 3年次 | 前期 | 「特別支援教育」「教育相談」を通じて、公民教員として必要な指導法を習得するとともに、「教育実習事前指導Ⅰ」において、教育実習に望むための準備を行う。社会知識や宗教文化など、高校「公民科」で扱う分野に関する専門的な知識も獲得する。 |

| 後期 | 「教育実習事前指導Ⅱ」を通じて、教育実習に望むための準備を万全にする。コミュニティ社会学や日本思想史など、高校「公民科」で扱う分野に関する専門的な知識を深化させる。 | |

| 4年次 | 前期 | 実際に教育実習を経験するなかで、これまで獲得してきた公民の教育内容や生徒指導を充実させるための方法、コミュニケーション能力を実践的なものとする。また「教育実習A」を通じて、教育実習のための最終確認をする。 |

| 後期 | 「教職実践演習」を通じて、実習校での教育実習を振り返り、自らの公民教員としての知識・技能全般における長所をみいだすとともに、課題を発見する。 |

高校理科

| 1年次 | 前期 | 教養科目等の受講により、一般教養を身につける。また、教育の基礎的理解に関する科目を履修し、教員の使命や職務の理解に基づき、熱意をもって教職の学修に取り組もうとする。さらに、理科の基礎科目を中心に受講し、科学的な知識や技能について自ら課題を見つけ、自主的に課題に取り組むことができる。 |

|---|---|---|

| 後期 | 引き続き、教養科目等の受講により一般教養を身につける。学校の組織や仕組みを知り、その中で協力して教育を行うという姿勢を持つ。教科に関して自分が学んだ内容について、授業として扱うことを前提に、教材研究として学修を深めることができる。併せて、「英会話」を履修し、様々な人との意見交換ができる素養を身につける。 | |

| 2年次 | 前期 | これまでに身につけた一般教養や科学的な思考、理科に関する基礎的な知識を活かし、生態系や環境に関する基礎を学習し、今後の専門への心構え・基礎能力を身につける。実験科目を通じて、幅広い科学的知識や実験技術を身に付けるとともに、科学への関心を深めるための探求的な資質、能力を身に付ける。「理科教育法」を履修し、教科書や簡単な実験等を介して、わかりやすく授業を組み立てる方法を修得する。 |

| 後期 | これまでに学習した一般教養や科学の基礎を土台に、身近な環境や生態系について知識を得て、自ら課題を見つけ考察しようとする。実験科目を通じて、幅広い知識と実験技術を身に付けるとともに、科学への関心を深めるための探求的な資質、能力を身に付ける。また、理科教育法や教育課程、子どもの発達について学び、理科教員として必要とされる専門的な指導法や教員としての素養を身につける。 | |

| 3年次 | 前期 | 教科に関する専門的事項としての高度に専門的な内容について知識や技能を身につけ、生物多様性や環境問題について議論することができる。さらに、教育相談や特別支援教育に関する科目等を履修し、教育活動を進める上で必要な知識及び技能や教育の役割等についての理解を深める。また、自ら主体的に教材研究を行うとともに、それを活かした学習指導案を作成する能力を養う。 |

| 後期 | これまで得た専門知識を踏まえ、実習科目で実践することで、専門的知識をさらに深め、技能を身につける。 板書や発問、的確な話し方など基本的な授業技術を身に付けるとともに、反応を見ながら授業を行う能力を養う。模擬授業を繰り返し行うことで、理科教員として必要な指導法を確実に習得するとともに、教育実習に臨むための基盤を確立する。 | |

| 4年次 | 前期 | 専攻研究室に所属し卒業研究テーマを決め、自ら実験・調査を進める。教育実習を行い、それまでに身につけた知識・技能を実地体験において確認し、実践的指導力を養う。具体的には、自ら課題を考え、論理的にその課題に取り組む能力、生徒に対して公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行う能力、生徒の発達や心身の状況に応じて、抱える課題を理解し、適切な指導を行う能力を養う。 |

| 後期 | 引き続き専攻研究室において卒業研究に取り組み、自ら得た実験・調査の結果をとりまとめ、人類や地球、生物が直面している課題に対して科学的な根拠を持って解決しようとする。また、研究発表を通じて理科の専門家としてどれだけの資質が身に付いたのかを確認する。教育実習を振り返り、また、教職実践演習の履修を通じて教員として必要な知識技能の修得を確認する。 |

高校保健体育

| 1年次 | 前期 | 自らが体を動かすことで運動の楽しさや喜びを理解する。 教員の使命や職務についての基本的な理解に基づき、熱意をもって教職の学習に取り組もうとする。 教育に関わる基礎的・基本的な事柄を理解し、現状と比較しながら学習を進めることができる。 教科等の知識や技能について自ら課題を見つけ、自主的に取り組もうとする。 |

|---|---|---|

| 後期 | 運動に対する知識や技能を身につけるとともに、体力の向上、心身の機能の発達と心の健康について理解を深める。 学校の組織や仕組みを知り、その中で協力して教育に取り組もうとする姿勢を持つ。 生徒の成長や発達、心身の状況についての理解を進め、公平で受容的な態度で生徒と接することができる。 自分が学んだ内容を、授業として扱うことを前提に教材研究として進めることができる。 | |

| 2年次 | 前期 | 競争することの楽しさや喜びを理解し、スポーツを通して公正、協力、責任、参画などの意欲を高めることができる。 他の者と連携・協力して課題を解決しようとする姿勢を持つ。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 教科書の内容を理解し、教科書を介して分かりやすく学習を組み立てることができる。 |

| 後期 | 健康や安全を確保し、自己の最善を尽くして運動をすることができる。また、心身の機能の発達と心の健康について理解を深める。 挨拶や服装、言葉づかい、他の者に対する接し方など、社会人としての基本が身についている。 社会状況や時代の変化に伴い生じる新たな課題や生徒の変化を、進んで捉えようとする姿勢を持っている。 教科書の内容を理解しているなど、学習指導の基本的事項(教科等の知識や技能など)を身につけている。 | |

| 3年次 | 前期 | 健康の保持増進をめざし、自らの健康を適切に管理することの重要性や環境改善の必要性を理解する。 生徒の成長や安全、健康を第一に考え、適切に行動することができる。 気軽に生徒と顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った態度で接することができる。 自ら主体的に教材研究を行なうとともに、それを活かした学習指導案を作成することができる。 |

| 後期 | 精神と身体の健康との関連性や、社会生活と健康との関係性を理解する。 教育に対する使命感や情熱を持ち、常に生徒から学び、共に成長しようとする姿勢が身についている。 生徒の特性や心身の状況を把握した上で、学級や集団を考えようとする姿勢を持っている。 板書や発問、的確な話し方など、基本的な授業技術を身につけるとともに、生徒の反応を見ながら授業を行なうことができる。 | |

| 4年次 | 前期 | 自ら課題を考え、論理的に課題に取り組むことができる。 生徒に公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行なうことができる。 生徒の発達や心身の状況に応じて抱える課題を理解し、適切な指導を行なうことができる。 板書、話し方、表情など、授業を行なう上での基本的な表現力を身につけている。 基礎的な知識や技能について反復して教えたり、板書や資料の提示を分かりやすくするなど、基礎学力の定着を図る指導法を工夫することができる。 |

| 後期 | 生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、個人及び社会生活における健康・安全について理解を深め、自らの健康を適切に管理し改善していく資質や能力を身につける。 高い倫理観と規範意識、困難に立ち向かう強い意志を持ち、自己の職責を果たすことができる。 保護者や地域の関係者と良好な人間関係を築くことができる。 生徒との間に信頼関係を築き、学級集団を把握して、規律ある学級経営を行なうことができる。 生徒の反応や学習の定着状況に応じて授業計画や学習形態等を工夫することができる。 |

高校農業

| 1年次 | 前期 | 教養科目等の受講により、一般教養を身につける。また、教育の基礎的理解に関する科目を履修し、学校教育・子どもについての基礎を習得する。併せて、「情報リテラシーⅠ」、「日本国憲法」「人権の歴史と現代」等を履修し、情報を利活用するための基礎的能力及び人権意識を身につけ、さらに栽培実習を通して作物や環境と向き合い農業生産の基礎を理解する。 |

|---|---|---|

| 後期 | 引き続き、教養科目等の受講により一般教養を身につけるとともに、教育の基礎的理解に関する科目を履修し、学校教育・子どもについての理解を深める。併せて、「英会話A」を履修し、様々な人との意見交換ができる素養を身につける。また、農業や林業をとりまく生物資源や生態、食品に関する基礎を理解する。 | |

| 2年次 | 前期 | 教科に関する専門的事項として「作物学」「微生物学」「樹木学実習」などを履修し農業生産、食品製造、森林科学に関する基礎を身につけ、今後の専門への心構え・基礎能力を身につける。また、「職業指導」を履修し、学校における進路指導の意義、職業指導の運営、技術・指導の方法を理解する。併せて、教科の指導法及び道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目を履修し、教科指導、道徳教育等学校における教育活動を進める上で必要な知識及び技能や、教職の意義、教育の役割等についての基礎を身につける。 |

| 後期 | 教科に関する専門的事項として「作物学」「微生物学」「樹木学実習」などを履修し農業生産、食品製造、森林科学に関する基礎を身につけ、今後の専門への心構え・基礎能力を身につける。また、「職業指導」を履修し、学校における進路指導の意義、職業指導の運営、技術・指導の方法を理解する。併せて、教科の指導法及び道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目を履修し、教科指導、道徳教育等学校における教育活動を進める上で必要な知識及び技能や、教職の意義、教育の役割等についての基礎を身につける。 | |

| 3年次 | 前期 | 教科に関する専門的事項として「園芸学」「地域再生論」「樹木医学」「バイオ環境事業見学実習」「生物資源利用論」など、高度な専門科目を履修し、農業に加え、資源活用・維持や地域振興、畜産に関する専門的知識・技能を身につける。さらに、教育相談や特別支援教育に関する科目等を履修し、教科指導等学校における教育活動を進める上で必要な知識及び技能や、教職の意義、教育の役割等についての理解を深める。また、自ら主体的に教材研究を行うとともに、それを活かした学習指導案を作成する能力を養う。 |

| 後期 | 教科に関する専門的事項として、「遺伝育種学」「景観生態学」など、高度な専門科目を履修し、 植物バイオテクノロジーや景観と生態系との関係性等に関し、専門的知識・技能を身につける。さらに、 板書や発問、的確な話し方など基本的な授業技術を身に付けるとともに、反応を見ながら授業を行う能力を養う。 | |

| 4年次 | 前期 | 教育実習及び事前指導の実践演習を行い、それまでに身につけた知識・技能を実地体験におい て確認し、実践的指導力を養う。具体的には、自ら課題を考え、論理的にその蝶題に取り組む能力、生徒に対して公平かつ受容的な態度で接し、豊かな人間的交流を行う能力、生徒の発達や心身の状況に応じて、抱える課題を理解し、適切な指導を行う能力を養う。 |

| 後期 | 教育実習を行った者について事後指導を行い、また、教職実践演習の履修を通じて教員として必要な知識技能の修得を確認する。 |

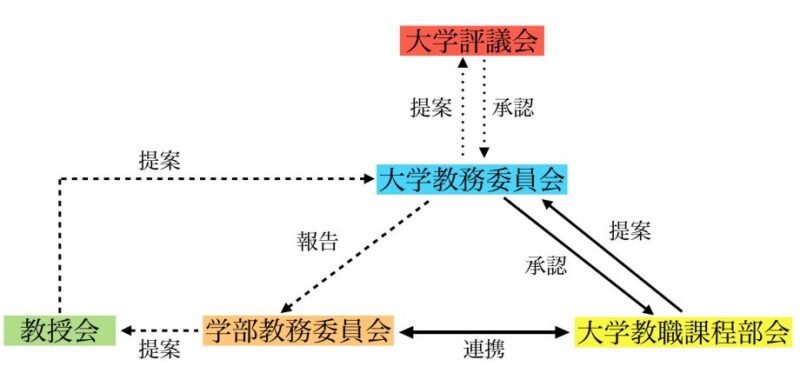

2.教員養成のための組織

教員養成にかかわる学内組織

(1)各組織

①大学教務委員会

全学的な教務関連事項について調整を行ない、その円滑な運営を図るための組織で、教職課程も取り扱う。教務センター長が統括し、各学部の教務主事、事務局から教務センター課長などが加わって協議に当たる。月1回、定例開催。

②大学教職課程部会

本学の教職指導の推進を目的とする主軸となる大学教務委員会の下に置かれた組織。教務センター長、教職課程担当専任教員、教職課程を有する学部の教務主事などが参加する。教育の基礎的理解に関する科目等の設定、年間の授業計画、教育実習・介護等体験の実施計画の策定、教職科目担当教員の配置など、課程運営に必要な諸事項について随時検討を行ない、大学教務委員会に提案する。

③学部教務委員会

月1回、定例で学部ごとに開催され、学部固有の教務関連事項を中心に、教務主事と複数の教務委員、および学部担当の教務センター職員が協議を行なう。教職課程については、教科及び教科の指導法に関する科目の設定に関して教職課程委員会と連携する。

④教職課程指導室

学生への履修指導、履修相談、あるいは学校ボランティアやインターンシップの機会提供、教育実習や介護等体験の事前事後指導を含むすべての連絡調整、そして教員採用試験に向けた学習支援や情報提供といった、授業以外の教職指導全般の実務を行なう組織。資料コーナーや模擬授業用の中高規模の教室も備え、常駐する教職課程専任教員が教職課程担当の教務センター職員と連携して学生の指導に当たる。

(2)組織の関係図

教職指導に携わる教員

専任教員と担当科目

| 池田 恭浩 教授 | 教職入門 教育課程論 特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 教育の方法及び技術(ICT活用の理論と実践を含む) 社会科・地歴科教育法Ⅰ・Ⅱ 教育実習事前指導Ⅰ・Ⅱ 教育実習A・B 教職実践演習(中・高) |

|---|---|

| 山本 陽葉 講師 | 教育制度論 教育実習事前指導Ⅰ・Ⅱ 教育実習A・B 教職実践演習(中・高) |

| 大舘 健司 講師 | 理科教育法Ⅱ・Ⅳ 教育実習事前指導Ⅰ・Ⅱ 教育実習A・B |

| 吉田 徹 講師 | 保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 教育実習事前指導Ⅰ・Ⅱ 教育実習A・B |

| 長谷川 清隆 講師 | 農業科教育法Ⅰ・Ⅱ 教育実習事前指導Ⅰ・Ⅱ 教育実習A・B 職業指導Ⅰ・Ⅱ |

教育の基礎的理解に関する科目等の兼担教員:0人

兼任教員:13人

専任教員の教育・研究活動については、「教員総覧」をご参照ください。

3.教員養成のための授業計画

教育の基礎的理解に関する科目等一覧

| 免許法施行規則に定める科目区分 | 本学開設科目 | 配当学年 |

|---|---|---|

| 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育原論 | 2・3年次 |

| 教職入門 | 1・2年次 | |

| 教育制度論 | 1・2年次 | |

| 発達と学習の心理学 | 2・3年次 | |

| 特別支援教育 | 3年次 | |

| 教育課程論 | 1・2年次 | |

| 道徳、総合的な学習の時間等の指導法 及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳教育の指導法 | 2・3年次 |

| 特別活動及び総合的な 学習の時間の指導法 | 2・3年次 | |

| 教育の方法及び技術 (ICT活用の理論と実践を含む) | 1・2年次 | |

| 生徒・進路指導論 | 2・3年次 | |

| 教育相談 | 3年次 | |

| 教育実践に関する科目 | 教育実習事前指導Ⅰ | 3年次 |

| 教育実習事前指導Ⅱ | 3年次 | |

| 教育実習A | 4年次 | |

| 教育実習B | 4年次 | |

| 教職実践演習(中・高) | 4年次 |

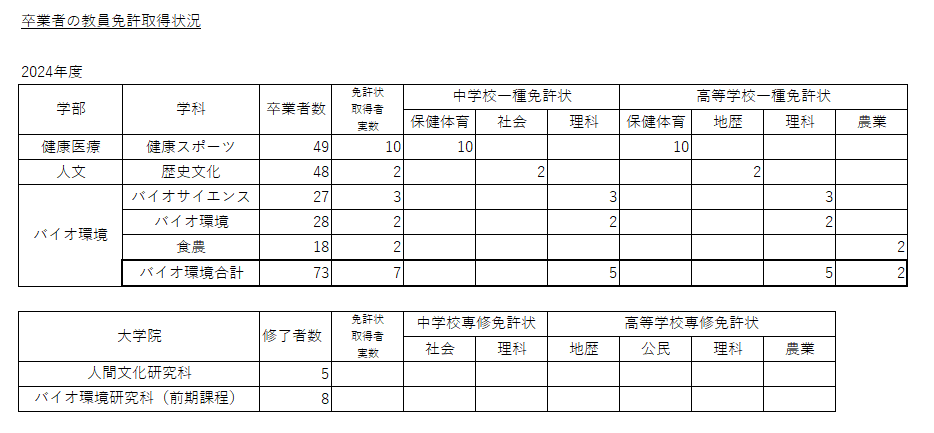

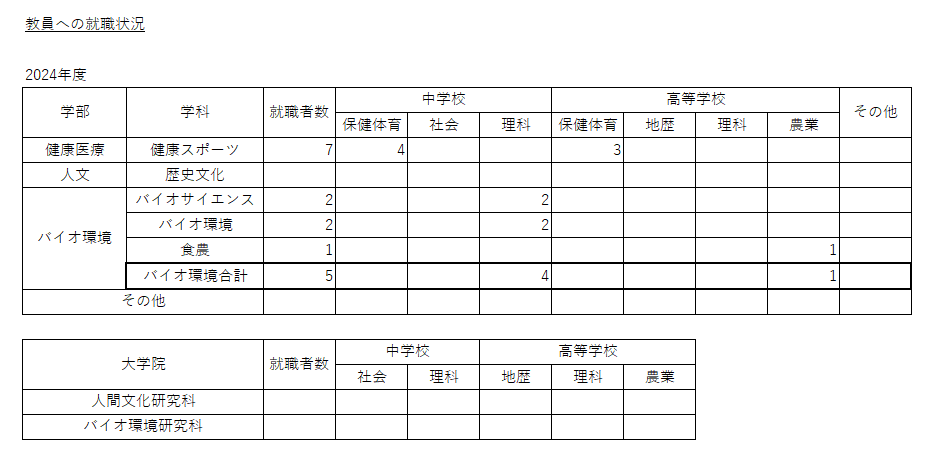

4.学生の免許取得状況および教員への就職状況

卒業者の教員免許取得状況

教員への就職状況

5.教職指導の重点

教職課程指導室の活用

本学の教職指導の柱が、教職課程指導室である。

指導室は京都亀岡キャンパス悠心館1階と京都太秦キャンパス西館4階にある。

月~金曜日の10:00~17:00に開室されている指導室には、以下のような設備・スペースが設けられ、多方面に活用されている。

指導コーナー

専任の教員が常駐し、教職関係の全面的な指導を行なっている。他の専任および非常勤の教員、事務局の担当者などの出入りも頻繁である。

学生は空き時間に自由にここを訪ね、種々の履修相談、学校ボランティア等への参加手続き、採用試験の情報取得から合格対策の面接指導まで、幅広く親身なサポートを得ている。

学生の中には授業以外の時間をほとんどこの広い部屋で過ごす者もおり、そうした「常連」を中心に、学年や学科をこえた教職仲間の深いつながりが生まれている。

資料コーナー

学習指導要領、学校で実際に用いられている教科書や補助教材、そして教科教育や生徒指導などに関する図書・雑誌、さらに介護等体験のための解説DVD、教員採用試験の各種情報などがそろっている。また、卒業生のものも含めた過去の学生による模擬授業の映像もすべてここで利用できる。

学習コーナー

学生用の個人ブースが多数あり、パソコンの使用も自由である。模擬授業の学習指導案作りのため、あるいは近づく実習本番の教材研究のため、血相を変えてここにこもる学生の姿がよく見られる。

教育実習の充実に向けて

教職への適性を確認し、実践的指導力の基礎形成のきっかけとなる教育実習は、大学の教職課程教育のもっとも重要な課題であり、最大の成果を目指さなければならない。

「教育実習事前指導」

教育実習に向けた本学の事前指導の中心は、前項にもあげた「教育実習事前指導」(春学期1単位+秋学期1単位)である。

教育実習の前年、3年次の学生を対象に特設された本学独自の必修科目で、全履修者に模擬授業(50分)を一人複数回(最低でも年2回)、必ず複数の教員と学生たちの前で実践させるもの。学生は、担任となった教員の下で、自分が選んだ単元の教材研究と指導案作り、そして授業の練習(「モギモギ」=模擬授業の模擬、と学生は呼んでいる)といった準備をひと月近く重ねた後、本番に臨む。学習指導の要点をいわば体で覚える機会である。

模擬授業終了後には受講者からの厳しい講評、意見・注意が待っている。多くの者は謙虚にそれらを受けとめ、反省と改善に努めるが、なかには無力感に耐えられず、課程からリタイアしていく者もいる。学生の授業ぶりはすべて撮影されてDVDに保存され、本人の自己検証や仲間、後輩への参考資料として利用されている。

この授業が成果を挙げている要因は、何よりも、それまでの学習過程で課程履修者がスタート時の大よそ4分の1、年度によっては5分の1程度にまで絞られていて、一人ひとりに濃やかな指導ができるところにある。一定の能力と意志をもった者をさらに鍛え、少数ではあるが学習指導のイロハ程度は実践できる実習生を送り出すというのが、基本的なコンセプトである。

訪問指導

学生が実習を行なっている学校現場におもむき、実習の目標や課題について指導の先生方と具体的な協議を行なうこと、そして実習生自身の状況を尋ね、さまざまな指示やアドバイスを与えることは、大学の科目として「教育実習」を開設している教職課程の当然の務めである。

中央教育審議会がたびたび指弾する「実習公害」――実習校へ業務を「丸投げ」し、現場の厚意に甘えて学生への指導に積極的に関与せず、適性や意欲の低い学生の実習を放置する大学の怠慢――の発生源となっているような大学は、教員養成機関の資格はない。

「教育実習」はあくまで大学が開設する科目であり、単位認定を含めたその運営全般を大学は責任をもって行なわなければならない。たとえ学生が遠く郷里の母校で実習する場合にも、必ず実習期間中、大学の教員がそこを訪れて感謝の意を表わし、担当の先生方から学生の実習ぶりについて詳細を伺い、かつ自分の眼で授業その他、学生の指導の実態を確かめて適宜助言を与えるといったことがなされて当然である。本学では教員が時間の調整に追われながら、学生の実習校をすべて――北海道から沖縄まで――分担して訪問し、必ず授業も参観するよう努めている。

大学によっては、実習校から頂戴する学生の成績報告をそのまま「教育実習」の評点とするところもあると聞く。それは科目を主宰する側として無責任に過ぎよう。ていねいに時間をかけた事前指導に携わった大学教員の眼こそが、実習を通した学生の指導力の伸長度を測る評価の要であるはずだ。

さまざまな現場体験

事前、事後、いずれの実習指導にとってもきわめて効果が高いのが、学校現場での体験活動やボランティア活動である。実際の学校教育の複雑な諸側面へ視野を広げ、とりわけ成長期にあって学習面での不安や悩み、あるいは人間関係での適応の問題などをかかえる生徒たちへの深い共感的な理解を伸ばす有意義な機会である。

教職課程指導室では、京都府教育委員会南丹教育局や亀岡市教育研究所と提携して、児童生徒の読書活動支援、学習支援、部活動の支援を行なう「学びサポート事業」、あるいは不登校の生徒の自習活動を支援する「ふれ愛教室」といった学校ボランティアへの積極的な参加を常に学生たちに促し、そのための便宜を図っている。