バイオ環境学部 応用生命科学科

食品機能開発学研究室

食品の機能を科学の視点で解き明かす

食品には、栄養素を摂取したり(一次機能)食事を楽しむ機能(二次機能)の他に、三番めとも言える生体調節機能のあることがわかってきました。当研究室では、多くの食品が持つ機能性について、最先端の分析技術と機能性評価方法を駆使し、新しい機能性食品の開発、さらに医薬品への応用をめざした研究に取り組んでいます。

教員紹介

100以上の食品素材を対象に機能性を検索

食品のなかには、私たちが生きていくために必要な栄養成分の他に、体の調子を整える機能もあることがわかってきました。我が国では、その機能性が国によって許可を得た「特定保健用食品」と、企業の自社責任で表示が可能となった「機能性表示食品」があります。当研究室でも、さまざまな食材を分析して体調の改善や病気の予防に効果がある成分を探しています。

食品素材には、京都亀岡キャンパス周辺の豊かな田畑で栽培されている京野菜を手始めに、日本国内外で食経験がある素材を元に、生理機能を持つ素材を検索しています。これらの中から、有用成分を発見し、動物実験等でその効果を確認して、有望な食品素材を開発し、新たな「特定保健用食品」の創出を目標に日夜努力しています。

「○○は××に効く?」を科学的な視点で解き明かす

民間療法などで「アレルギーに効く」「がんを小さくする」といった機能が伝えられている食材がありますが、それは本当なのでしょうか?この疑問に答えるために科学的な視点からその真実を解き明かそうとしています。

「血圧を下げる」とよく言われている、ある食材について実験したところ、確かに血圧を下げる機能を確認できたのですが、驚いたのは食べずに捨ててしまっている部分の方が圧倒的に効果が強かったんです。現在、さらにその成分の検討を進めている最中ですが、研究中のところなので、何の野菜なのかはトップシークレット!

他にもさまざまな食材について検討していますが、言われているような効果が認められない場合もありますし、それとはまったく違う作用が見つかることもあって、日々発見の連続で、興味が尽きません。

卒業後の進路

食品企業の研究員、理科教員。

研究内容

脂質に関連した生活習慣病に対する予防効果のある物質の検索

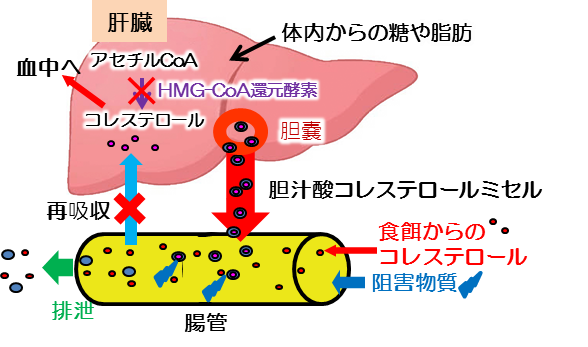

コレステロールの体内での合成や腸管からの吸収を阻害したり、体外への排泄を促進する物質を検索し、血中コレステロールを低下させ生活習慣病の予防を目指す。

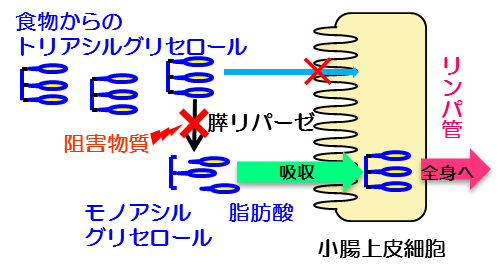

膵リパーゼはトリアシルグリセロールを脂肪酸とモノアシルグリセロールに分解し、小腸粘膜細胞から吸収させる。膵リパーゼの働きを阻害すれば、脂肪の吸収を抑制して摂取エネルギーを低下させることで抗肥満効果が期待でき、生活習慣病の予防に寄与する。

糖質に関連した生活習慣病に対する予防効果のある物質の検索

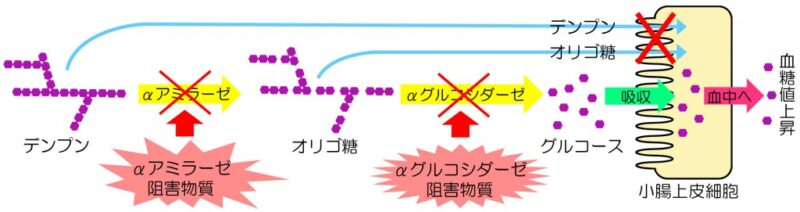

αアミラーゼやαグルコシダーゼなどの糖質分解酵素の適度な阻害は、急激な血糖値の上昇を抑制するため、糖尿病の予防や症状の改善に貢献する。

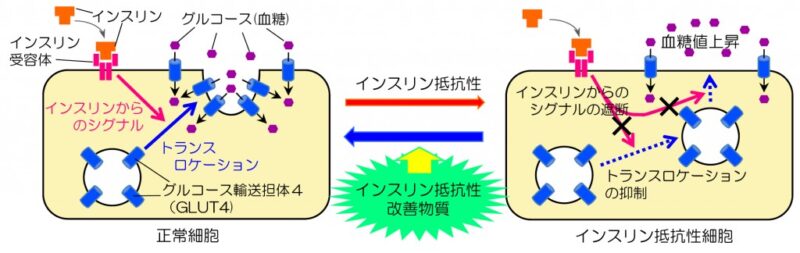

インスリン存在下でもグルコース輸送担体4(GLUT4)が細胞表層に移動できず、グルコースを細胞内に取り込めないインスリン抵抗性細胞において、GLUT4が細胞表層に出現できるようにする食品成分を検索し、糖尿病の予防に貢献する。

亀岡市高齢者を対象にした地域住民試験(コホート試験)

亀岡市、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 健康長寿研究室と本学の三者協定に基づいた「京都亀岡スタディ」の地域高齢者住民に対するコホート試験で得られたデータの解析を行っています。これにより、高齢者の医療費削減や健康寿命の延伸するための施策を提言できるようになる物と期待しています。

その他の共同研究内容

これらの他に、いろいろな研究機関、企業と共同研究を行っています。

- 京都大学農学研究科生物資源経済学専攻経営情報会計学分野

研究テーマ「紫黒米に関する研究」 - 宮崎大学農学部応用生物科学科

研究テーマ「ブルーベリー葉の有する食品としての機能性に関する研究」 - 神戸女子大学健康福祉学部、家政学部

研究テーマ「各種天然物の生理活性評価と活性成分の単離同定」

受験生の皆様へ

実験を行った結果、データが得られても、その読み解き方を知らなかったり、固定観念に縛られたりしていると、せっかく面白い数値が現れていても気づくことができません。研究を積み重ねているうちに、その気づきやこれまで勉強してきた知識の使い方、さらには勉強の仕方そのものも身についてくると思います。そうした方法論は、大学生のうちだけでなく卒業後の人生においても必ず役立ちます。また、当研究室では、誰も手をつけたことのないことに挑戦することになるので、うまくいかないこともたくさんありますが、その分成功したときの喜びや達成感は、他のことでは得られないものです。面白そうな食材を探してきたり、実験方法を一から考案したりと、主体的に取り組めば取り組むほど、研究の面白みを感じられることができると思います。是非、新たな門戸を開くために当研究室に来て下さい。

卒業研究の一例

- 培養細胞を用いた抗アレルギー性物質のスクリーニング

- グルコースアナログを用いたインスリン低抗性改善物質のスクリーニング法の開発

- アンジオテンシン変換酵素阻害物質のスクリーニング

- 食品中のリパーゼ活性阻害物質のスクリーニング

- 食品由来のα-アミラーゼ阻害物質のスクリーニング

- α-グルコシダーゼ阻害物質のスクリーニング

- 胆汁酸ミセル崩壊物質のスクリーニング

研究設備等

LC/MS分析装置

小動物実験施設

ゼミ行事

実験進捗報告会を毎週しています。2週間に1回、発表です。先生方の厳しい質問が飛び交います。それ以外に、卒業論文の序論のために、その背景などを広く、深く調査してパワーポイントで発表します。春学期に2回、秋学期に2回程度発表します。これらで調べたことが序論の10ページ(1万字相当)になります。

夏のBBQ大会

前期試験が終わると、4年生が準備し、1~3年生のスタートアップゼミの学生も参加する恒例のイベントです。総勢40-50名で、キャンパス内のBBQ場で8月の真夏の中、汗をかきながら肉や野菜を焼いて食べます。学内ですので、アルコールは厳禁なのが玉に瑕ですが...〆は矢野先生のプロ技の焼きそばです。