微生物 ~微生物を勉強してみたい~

永野 真理子 講師

なぜ同じ場所に多種の微生物が生息できるのか?

環境問題に取り組みたいと考えたときに、何をすればいいのでしょうか。使う水を減らすことで水資源を守ることができますし、できるだけ公共交通機関を使うことでCO2排出を減らすことができます。そういった取り組みも必要だと考えますが、「どこにどんな生物がいるか」を知ることも、その地域の生物を守るうえで、また生物多様性を知るうえで一番基礎的で重要な取り組みです。水域生態学研究室では、淡水域に生息する微生物であるプランクトンを対象として、フィールドワークを行い、どんなプランクトンがいるかを明らかにします。プランクトンを採集し、環境DNA手法を組み合わせることで、その水域に生息するあらゆる生物群を明らかにできます。

また、湖沼に生息するミジンコは、敵がいると形を変えるという現象があります。ときどきテレビのクイズ番組で取り上げられるので、知っている人も多いと思います。この現象は専門用語で「表現型可塑性」と言います。この生物がもつ表現型可塑性は、生物が変動環境で繁栄するため、また多種が共存してく上で重要です。

生物多様性の現状を知り、なぜ多様な微生物が共存できるかを皆さんと考えていきたいと思います。

発酵食品を作る微生物

乳酸菌はすごいぞー漬物編ー

ヨーグルト、チーズ、パン、漬物、醤油、味噌、納豆、酢、酒……。発酵食品を羅列しましたが、どれも家庭にある身近な食品ばかりです。そもそも発酵は食品の保存性を高めるために利用されてきましたが、同時に美味しさが増し、健康機能も付与されるという、いいことづくめです。発酵と言うと「古い」「伝統」といったイメージがありますが、高度な科学技術と合わさることで「新しい」ことが解明され、「新しい」微生物や技術を利用した発酵食品が作られています。漬物は乳酸菌による発酵食品ですが、なぜか発酵乳に比べてこちらの乳酸菌は注目されません。

亀岡は野菜の生産地で漬物店が多くあることと、漬物に含まれる植物性乳酸菌は生命力が強いという興味深い説もあることから、漬物の乳酸菌の未知なる特徴を解明しようと研究を行うことにしました。さまざまな漬物を購入して乳酸菌を調査したところ、ある野菜の漬物に特に多くの乳酸菌が含まれることが分かりました。つまり漬物の種類によって乳酸菌の健康効果に大小がありそうということです。またなぜこの野菜に乳酸菌が多いのかという疑問が生まれ、乳酸菌の発酵能力の研究へ展開しています。また、収集した植物性乳酸菌について、動物性(乳由来の)乳酸菌にはないような有用機能を解明しようと、培養試験や化学分析を行っています。研究から得られた知見や乳酸菌をふまえて、漬物の魅力発掘や新しい漬物製品の提案につなげられたらと思っています。

埋蔵菌の発掘!未知の微生物機能を求めて

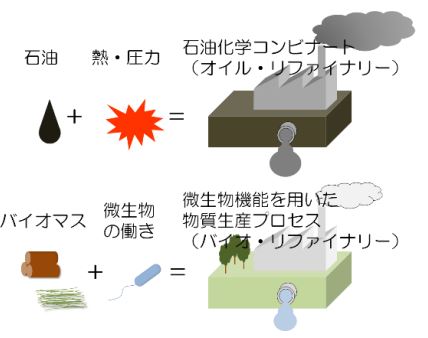

微生物の持つ多様な機能を生かして物質生産へ

日本人は古くから様々な微生物による「発酵」という現象を利用することを得意としてきました。微生物機能開発学研究室は「微生物の力」を見付け出し、そこから新しい研究をスタートさせる、このやり方で、持続可能な社会の実現を目指しています。微生物は生命の誕生から今に至るまで、最も長い間、最も広い範囲で試行錯誤を繰り返し、多くのことを教えてくれる生き物なのです。

古くから伝わる技術に科学の目を向けると同時に社会の要請に応え、アミノ酸発酵や抗生物質の開発に代表される新しい知識や技術を生み出すものすごい力を微生物が秘めていることがわかります。微生物機能開発学研究室では、日本の応用微生物学が世界に誇る卓越したスクリーニングの技術を駆使して、自然界から有用な機能を持つ微生物を単離し、その機能を活用した物質生産プロセスを構築し、持続可能な未来をつくりたいと考えています。