生物と食が持つ新たな可能性を追求し、人々の健康や環境に

貢献する生命科学技術のプロフェッショナルを目指します

生物および食品の機能を分子・細胞・個体レベルで理解し、応用・利用するために必要な、幅広い知識と実験技術を習得します。食と生物が持つ新たな可能性を追求して、人々の健康や環境問題解決に貢献するプロフェッショナルを目指します。

Point

学びのポイント

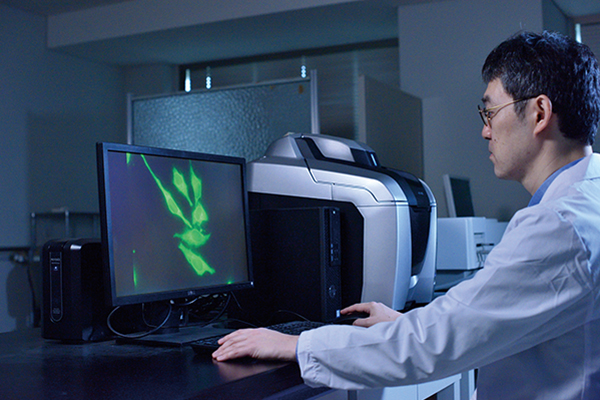

充実した施設・機器で実施する先端研究

京都亀岡キャンパスにあるバイオ環境館は、120人が同時に実習できる大規模な「学生実験室」を有しています。この広々とした実験室で、実験技術を基礎から身につけることができます。質量分析計、NMRといった研究機器も充実。各研究室では、先端的な学術研究や企業との共同研究を実施しています。

農産物の生産から加工、そして6次産業化

講義教室のすぐ隣に「新種苗開発センター」と「食品開発センター」があります。両センターでは、地元の方々や企業とともに、野菜の新品種の開発や発酵・醸造物、加工食品の開発を進めています。これらの取り組みには、学生も積極的に参画し、地域と連携した6次産業化を目指しています。

教職などの資格取得支援、

公務員・大学院志望者へのサポート

理科や農業の教員、公務員、大学院を目指す人は、採用試験や大学院入試を意識した専門分野の学修、専門論文の読みこなし方等について、本学の教員からきめ細かい指導・支援を受けることができます。また、健康食品管理士、食品衛生管理者、樹木医補といった就職に有利な資格を取得できます。

Field

分野

応用微生物学分野

有用微生物の探索や機能解析の手法を学び、医薬品や食品、環境など様々な分野での微生物発酵の活用や新規発酵食品の開発を目指します。

食品科学分野

食品化学から加工までの食品開発・製造に関する知識を学び、食品成分の探索・解析を通した機能性食品開発や加工方法の技術習得を目指します。

植物バイオ分野

植物の遺伝子から個体までを解析できる幅広い技術を学び、植物改変による作物や樹木の増産、環境ストレス耐性や環境浄化を目指します。

生物有機化学分野

節足動物に由来する生物活性物質の同定・分析から有機合成までを実践的に学び、機能に基づいた殺虫剤や忌避剤、抗菌剤の開発など応用利用を目指します。

分子細胞生物学分野

ヒトを含む生物の生命現象の仕組みを細胞・分子レベルで解析する手法を学び、疾患予防や治療、有用タンパク質生産などさまざまな分野での貢献を目指します。

Curriculum

授業ピックアップ

応用生命科学専門実験

(有機化学実験、植物バイオ実験、応用微生物学実験、 分子生物学実験、栄養科学実験)

有機化合物の合成、植物細胞および植物組織の培養や融合、有用微生物の探索や微生物による物質生産、遺伝子組換えやタンパク質精製法、食品成分の分析や食品機能の解析など各分野における重要かつ基礎的な実験を順に取り組むことで、将来社会で役立つ、幅広い応用生命科 学領域の基礎技術を一通り身につけることができます。

ブルーベリー葉抽出物による抗肥満作用の検討

食品として摂取した炭水化物は、まずα-アミラーゼという酵素によって分解された後に吸収されますが、この酵素の作用を阻害できれば炭水化物の吸収を抑えることで肥満や糖尿病を改善できる可能性があります。そこで、100 種類以上の食品抽出物について検討したところ、ブルーベリー葉抽出物が最も強力に阻害することがわかり、これに含まれる活性成分を単離・構造決定しました。この際に、いろいろな装置で分画してほぼ単一の成分に精製し、構造解析装置を用いて、この活性成分の化合物を推定することができました。さらに動物での効果を確認するた めにでんぷんとともに食べさせたところ、血糖値の上昇を抑制されることも確認でき、新たな機能性食品の開発も期待できる素材であることがわかりました。

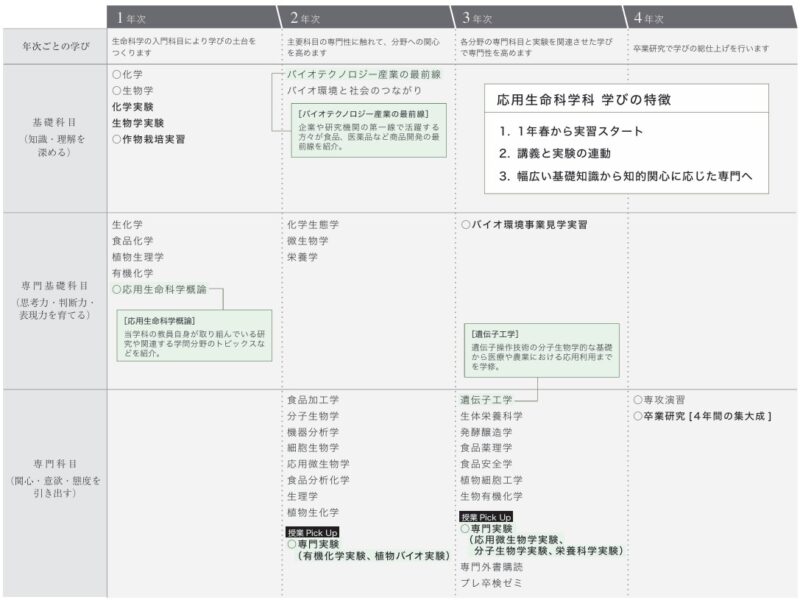

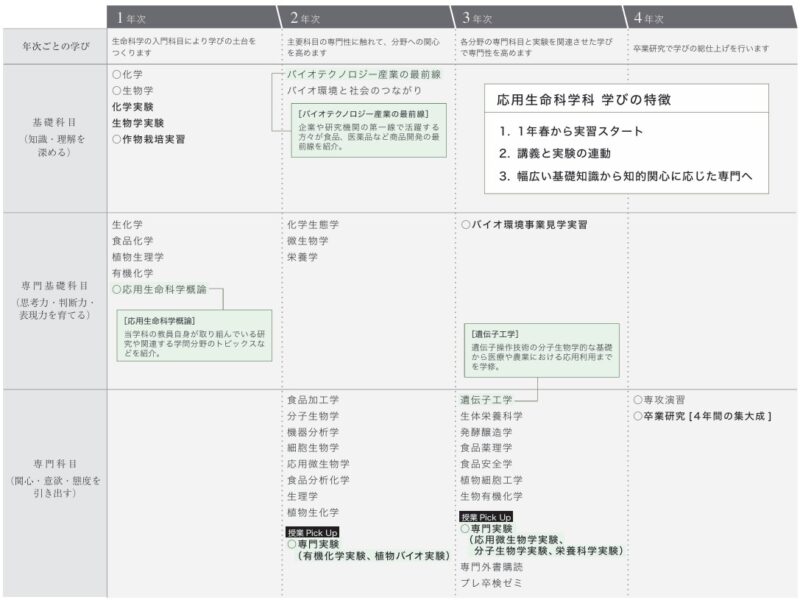

カリキュラム

〇:必修科目 ※2025年度(予定)カリキュラムの一部を抜粋して掲載しています

〇:必修科目 ※2025年度(予定)カリキュラムの一部を抜粋して掲載しています

卒業研究テーマ Pick Up

- 節足動物に付着する真菌が生産する抗菌活性物質の探索(生物有機)

- シアン化合物を分泌するササラダニ類の化学防御機構(生物有機)

- 細胞内異常タンパク質蓄積を抑制するタンパク質の構造機能解析(分子細胞)

- 酵母脂肪滴のオートファジーによる分解機構(分子細胞)

- 微生物による活性汚泥減容化(応用微生)

- ニホンミツバチ由来機能性乳酸菌の探索(応用微生)

- 果実由来の天然酵母によるパン発酵の解析(応用微生)

- 焼畑栽培カブの抗変異原活性物質の探索(食品科学)

- 食品由来の抗肥満作用を示す成分の解析(食品科学)

- 植物のシグナルペプチド伝達改変による有用形質の作出(植物バイオ)

- マツタケ菌糸培養体を用いた人工接種によるマツタケ山再生(植物バイオ)

- (生物有機:生物有機化学 分子細胞:分子細胞生物学 応用微生:応用微生物学)

KUAS Voice

教員・学生・卒業生の思い

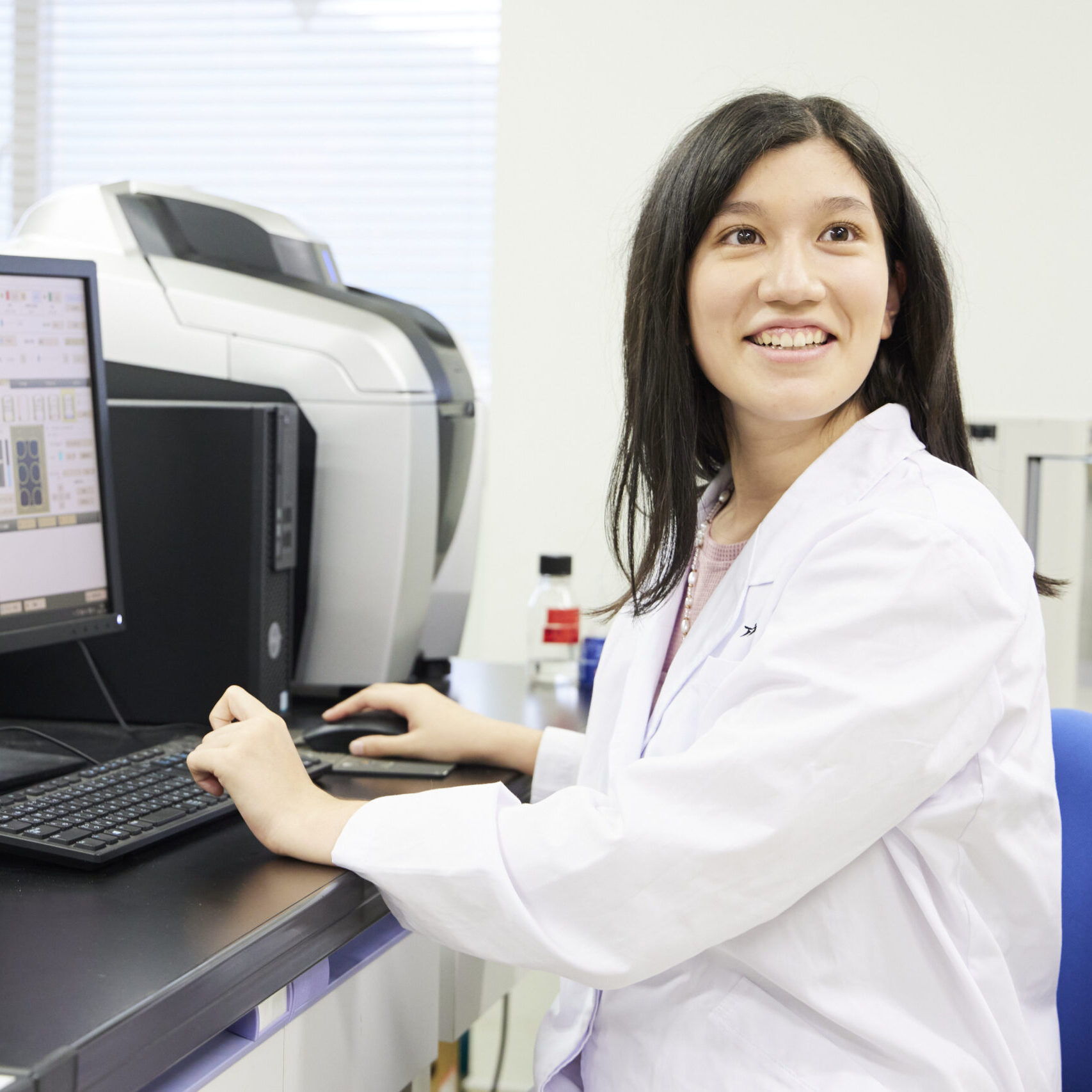

環境問題に取り組むために大学院で研究したい。

バイオ環境学部

FELIX Suppen Araceliさん

日本の伝統的な食文化 「発酵」を科学的に解明

バイオ環境学部 応用生命科学科

井口 博之 准教授

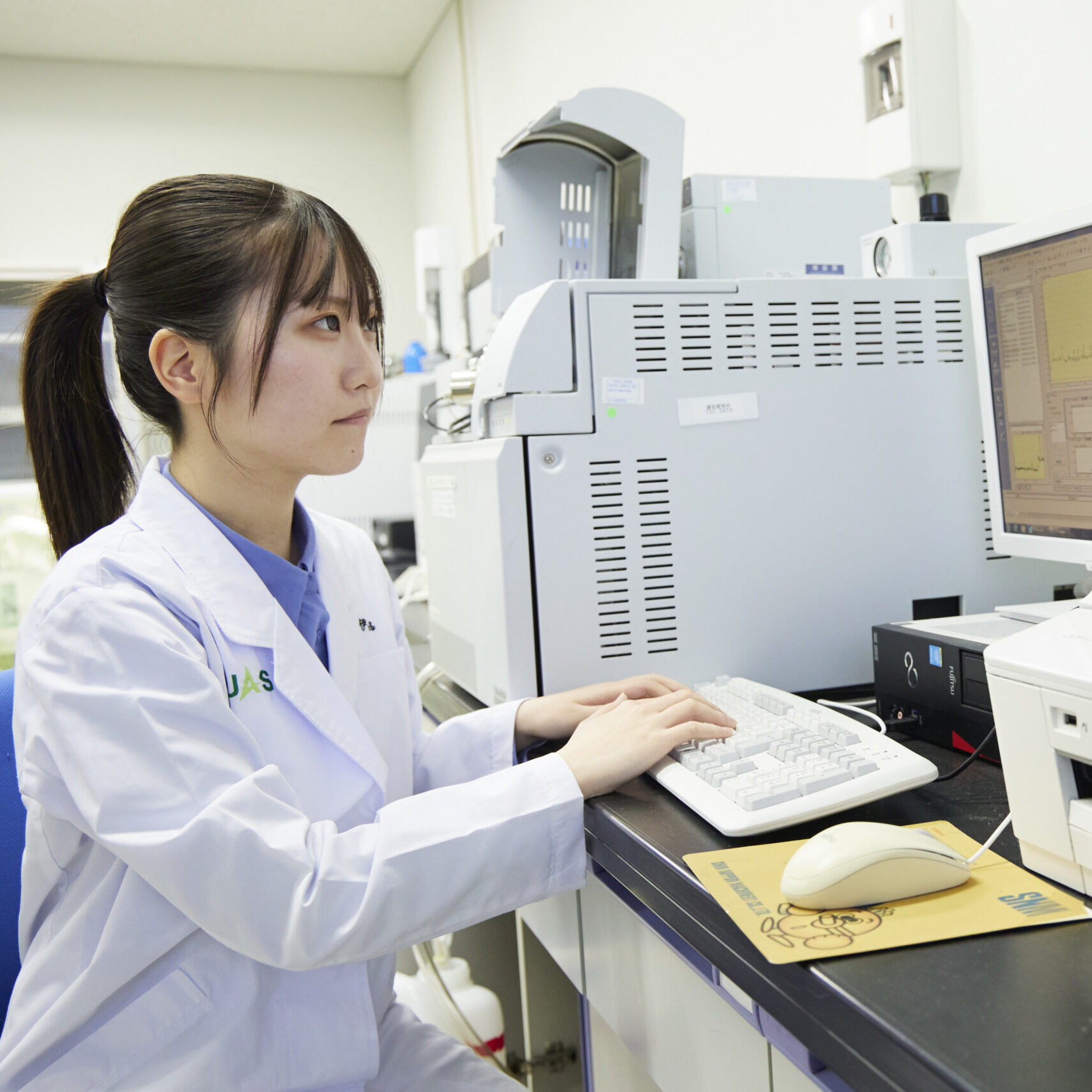

「なぜその解になるのか」納得することで学びを深めています 。

バイオ環境学部

伊藤 悠花さん

日本の伝統的な食文化「発酵」を科学的に解明

専門はバイオテクノロジーで、本学では主に発酵を研究しています。漬物、醤油、日本酒など、日本の伝統的な発酵食品を科学的に調べて、優れた風味や栄養がどうやって生まれるのかを解明。職人の勘に頼ることが多かった製造工程では、科学的データがないための失敗が発生していましたが、これを改善することができ、科学的な裏付けによって商品価値も上がります。京都には伝統的な製法を守っている企業がいくつもあります。我々の研究が地場産業の活性化に貢献できればと考えています。

協力してくださる地元企業のおかげで、伝統的な製造工程などを体験させてもらっています。学生には、それを面白いと感じられる感性を育んでほしいですね。興味を持った事柄をとことん追究できるのが大学での学びの醍醐味です。

バイオ環境学部 応用生命科学科

井口 博之 准教授

「なぜその解になるのか」

納得することで学びを深めています 。

オープンキャンパスに参加して、実験室設備の充実や自然環境が素敵だと感じて進学を決めました。1年生の春に行われたバイオサイエンス概論の授業で研究室紹介があり、「有機化学」の話を聞いて、興味を持ちました。わたしは何事においても「なぜその答えになるのか」という気持ちがあるので、化学は1つ1つの事に納得しながら、学びを進められるので好きな科目です。なにより先生方が親身になって教えてくれるので日々の成長を実感できています。

将来は教育関係の仕事に就きたいと思っています。具体的な職種は決まっていませんが、教えることが好きなので。趣味でイラストも描いているのでイラストと教育関係が一緒にできたら最高だなって考えています。

バイオ環境学部

伊藤 悠花さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

環境問題に取り組むために大学院で研究したい。

小学校はメキシコ、中学、高校は南アフリカに住んでいました。2021年に来日、日本語を学び日本の大学に進学することにしました。進学先の大学を探しているときに、この大学のバイオ環境学部が微生物やマイクロプラスチックの環境問題に関する取り組みを実践していると知り進学することに決めました。

実験系の授業では失敗をすることもありますが、その分学びが多いと思っています。微生物の働きを調べるとホントに知らないことが多いと実感します。

将来は医療関係の仕事に興味があります。南アフリカに住んでいた時、難病は環境問題と密接にかかわっていることを知りました、これは南アフリカに限ったことではありませんので、将来は国際的に活躍できる研究者を目指したいと思っています。

バイオ環境学部

FELIX Suppen Araceliさん

※所属・役職・学年は取材時のものです

Career

資格・進学・就職

取得可能な資格

高等学校教諭一種免許状(理科)

中学校教諭一種免許状(理科)

食品衛生管理者※

食品衛生監視員※

博物館学芸員※

健康食品管理士

※国家資格

ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期等が変更となる可能性があります。

推奨する資格

上級・中級バイオ技術者認定試験

酵素取扱者資格

食の検定2級

フードアナリスト

主な進学・就職先

AGC株式会社/ニデック株式会社/東亜非破壊検査株式会社/ニデックアドバンスドモータ株式会社/ニデックマシナリー株式会社/株式会社資生堂/フジパングループ本社株式会社/株式会社ニチレイフーズ/株式会社京都銀行/株式会社ファーマフーズ/株式会社進々堂/株式会社西利/株式会社たねや/株式会社叶匠壽庵/株式会社ユキオー/日清医療食品株式会社/株式会社創味食品株式会社/カネ美食品株式会社/四国乳業株式会社/有楽製菓株式会社/伊賀屋食品工業株式会社/コニシ株式会社/山田化学工業株式会社/株式会社大阪合成有機化学研究所(カネカグループ)/東洋製薬化成株式会社/生晃栄養薬品株式会社/ナカライテスク株式会社/ケニス株式会社/株式会社ローソン/株式会社ライフコーポレーション/株式会社かに道楽/アース環境サービス株式会社/片岡製作所/日本メンテナスエンジニヤリング株式会社/株式会社総合水研究所/株式会社EP綜合/一般社団法人京都微生物研究所/WDB 株式会社エウレカ社/コタ株式会社/厚生労働省(食品衛生監視員)/大阪府警察本部/京都府教育委員会/大阪府教育委員会/大阪市教育委員会/滋賀県教育委員会/広島県教育委員会/京都先端科学大学大学院/奈良先端科学技術大学院大学/大阪大学大学院 など

Policy

教育ポリシー

教育目的

応用生命科学の知識や技術に基づき、人類や地球の直面する課題に対し科学的に対処できる幅広い視野および判断力を備えた「グリーンバイオ技術者・研究者」を養成する。具体的には、微生物、昆虫、植物、動物等の分子・遺伝子・細胞レベルから、食品加工、発酵・醸造並びに食品の機能性および安全性に至る広範な応用生命科学領域において、幅広い知識や技術を講義・演習・実験等を通じて教授することで、環境と人々の健康に貢献できる技術者、研究者を養成する。

学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

応用生命科学科は、分子、細胞レベルの生命科学、食品の開発・製造、環境、健康分野に関する実学的教育を通じて、グローバル化社会において自らの力で生き抜き、社会に貢献し続ける社会人の育成を教育の目的とします。

1.知識・理解

1.1 分子、細胞レベルの生命科学、食品の開発・製造、環境、健康分野に関する知識体系を他領域の知識と関連づけながら修得し、変容するグローバル社会の諸問題を解決するために活用できる。

2.技能

2.1 分子、細胞レベルの生命科学、食品の開発・製造、環境、健康分野に関する技術を実験・実習・フィールドワークを通じて修得し、それらの技術を用いて、必要な情報を収集し、活用できる。

2.2 自らの知識や意見を文章や発表などで発信し、他者と意思疎通を行うことができる。あわせて、外国語によるコミュニケーション能力が身についている。

3.思考・判断・表現

3.1 分子、細胞レベルの生命科学、食品の開発・製造、環境、健康分野に関して、修得した知識、技能ならびに経験を活かして、複眼的思考で自らの考えを論理的に組み立て、表現することができる。

3.2 上記分野に関して自らが主題を設定し、文献調査、実験等で収集した情報に基づき、論理的・客観的・批判的な分析と考察ができる。

4.関心・意欲・態度

4.1 分子、細胞レベルの生命科学、食品の開発・製造、環境、健康分野に対して、よりよい人間社会の形成や発展に活かそうとする意欲を持ち、専門技能と変化に対応できる専門知識・教養で、その問題の解決のために粘り強く主体的に行動できる。

4.2 多様な他者と協働しながら、上記分野の諸問題に関心を示し、自律的な社会人としてそれらの問題を解決するために行動できる。

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

1.教育課程編成

1.1 現代リベラルアーツ科目および応用生命科学分野からなる基礎科目、専門基礎科目を学修することによって、柔軟に思考し、多角的に事象を見て、的確な判断を下すことができる力を育成します。

1.2 応用生命科学分野からなる専門基礎科目および専門科目(専門知識と専門技能)を学修させ、多角的に真理を探究する力を育成します。

1.3 専門科目(専門知識と専門技能)を学修後、専攻演習・卒業研究を通じて、問題解決を導く力を育成し、人々の生活の向上と人間社会の発展に貢献しようとする姿勢を養成します。

2.学修方法・学修過程

(学修方法)

2.1 4 年間の教育課程では、教養科目や専門科目を理論的に学修するだけでなく、実験・実習およびキャリア学修も連動させながら実践的かつ能動的に学修します。

(学修過程)

2.2.1 基礎科目、専門基礎科目および専門科目としての実験・実習を通じて、コミュニケーション力、協働力、課題発見力やリーダーシップを育む学修を行います。

2.2.2 1年次に応用生命科学に関する必修科目を通じて基礎知識を学修し、また「応用生命科学科概論」において、将来の方向性を模索します。

2.2.3 2年次以降、実験・実習科目を通じて、応用生命科学の専門性を段階的に養います。

2.2.4 4年次では、1 年次から3年次までに学んだ知識と技術を基にして、卒業研究と専攻演習を行い、応用生命科学領域の発展に積極的に関与できる力を育む学修を行います。

2.2.5 卒業研究やその他実習科目などでの地域との連携を通じて、社会の一員として、社会の課題の解決を図る力を育む学修を行います。

3.学修成果の評価

3.1 学修成果は、ディプロマ・ポリシーで定められた能力と、カリキュラムの各科目で設定される到達目標の達成度を示すものであり、アセスメント・プランに従って多様な方法で学修成果を評価します。

3.2 各科目の内容、到達目標、および評価方法・基準をシラバスに示し、到達目標の達成度を評価します。

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

本学科の教育目的に示した人材を育成するために、明確な目的意識と情熱を持ち、高等学校で履修した教科・科目について、基礎的な知識を有し、自分の考えを伝えられる日本語力と英語力、さまざまな 課題に積極的に挑戦しようとする意欲、活動に積極的に取り組む姿勢、コミュニケーションを効果的に図り、相互理解に努めようとする態度を有する人を求めます。

- 知識・技能

・高等学校で履修する国語、英語、数学、理科などについての基礎的な知識を持つ。

- 思考力・判断力・表現力

・生命を含む自然や自然現象について考え判断する能力があり、自分の考えを表現できる。

- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

・分子、細胞レベルの生命科学、食品の開発・製造、環境、健康分野に強い興味・関心があり、主体 的に学ぶ強い意欲を持つ。

・知識の修得と活用のために、多様な人々と協働して取り組める。

・国際人としての教養を身につけ、日本人学生は英語を、留学生は日本語を中心とした多様な言語力の向上を目指す意欲を持つ。