健康医療学部

看護学科

人に寄り添い、

からだとこころの健康を守る。

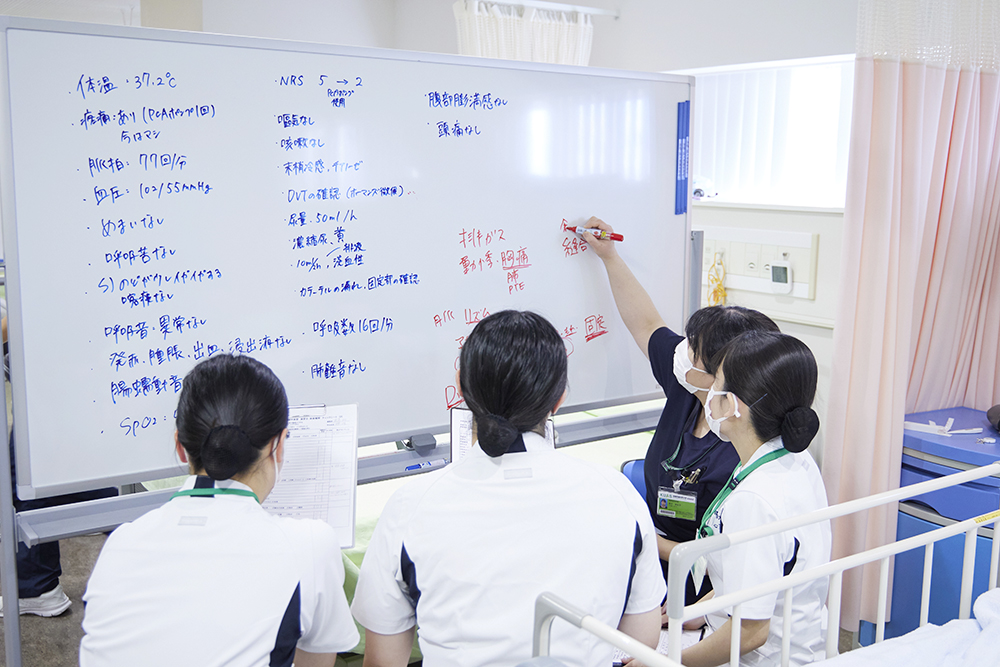

未来の看護を創造し、グローバル化する地域の医療を支えるプロフェッショナルの育成を目指します。まず、学生一人ひとりの学習スタイルを構築する少人数教育を行い、学生のやる気スイッチを一緒に探すきめ細かなサポートをします。最新医療機器・シミュレータを設置し看護の学びを支えるとともに、使える英語で国際看護を体験していくなど、ゆるぎない基礎力と専門知識に基づく実践力を養います。そして1年生からの計画的な国家試験対策講座を実施し、高い合格率・就職率を実現。健康長寿社会を支えていく医療専門人材を次々に輩出していきます。

Point

学びのポイント

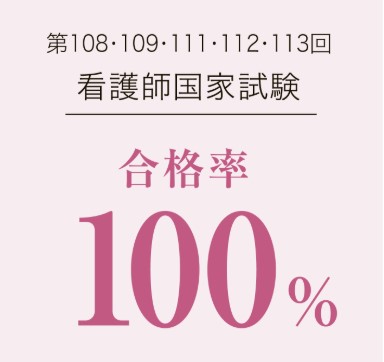

看護師・保健師国家試験合格率100%

健康長寿社会に向け、グローバル化する地域医療を支える看護のプロフェッショナルを育成します。少人数教育、最新医療機器やシミュレータの活用、実用的な英語教育、国際看護の体験を通して、看護学の基礎力と専門知識を身につけ、実践力を養います。1 年生から計画的に国家試験対策を実施し、高い合格率・就職率を実現しています。

(2023年度 第113回看護師国家試験・第110回保健師国家試験、ともに合格率 100%を達成)

「チューター制」で丁寧にサポートしています

看護学科では、1 学年を2クラスに分けて、担任・副担任が指導を行います。また、3~5 人の学生を担当するチューター教員も配置しています。面談を通じて学習や実習、就職などの相談をはじめ、さまざまな悩みにも対応し、学生が安心して過ごせる環境を提供しています。国家試験対策として、1 年生から模擬試験や特別講習を開始。個々の課題に対して丁寧な指導を行っています。

充実した国家試験対策を実施

本学科では、1年生から模擬試験や特別講習などの国家試験対策を始めます。模擬試験の結果に対する個別指導も行い、より知識を深めるサポートを行っています。

※2023年度看護学科在籍者

京都府立医科大学附属病院・

京都第一赤十字病院などと連携

本学科では、京都の総合病院や中核医療機関を中心に、専門性の高い医療機関を実習先として確保しており、臨地実習を通して看護医療の最前線を体験することができます。特に、京都第一赤十字病院とは包括協定を結んでおり、実習・教育・研究の連携や教職員の交流、奨学金などの協力を図っています。

実習施設

経験豊富な教員陣

本学科には、健康医療に関する幅広い分野の教育・研究・臨床経験豊富な教員が揃っています。人々の健康を支える職業人として求められる、知識・技能・姿勢を伝えていきます。

機能的な教育・研究設備

2015年に開設した京都太秦キャンパスには、最新の教育・研究設備が充実しています。

Course

コース

看護師コース

病院、診療所、施設において、対象となる方の療養の世話や診療の補助を行ったり、訪問看護ステーション等に勤務して地域で暮らす療養者・家族のケアを行っ たりする看護師を目指します。学内では専門的な知識を学び、看護技術の演習を 行います。1年生から病院見学を行い、2~4年生の臨床実習でさまざまな看護活動を経験します。4年間の充実した教育で、学力と実践力をしっかりと身に付けることができます。

(選抜制)保健師コース

地域で生活する人々の健康を守るため、保健所や市町村の保健センター、事業場(会社や工場等)などで活動する看護職である保健師を目指します。看護師の課程に加えて特定の科目を履修することで、国家試験の受験資格を取得できます。また、保健師資格を取得し、特定の科目を履修した人が申請を行うことで、養護教諭二種免許を取得できます。

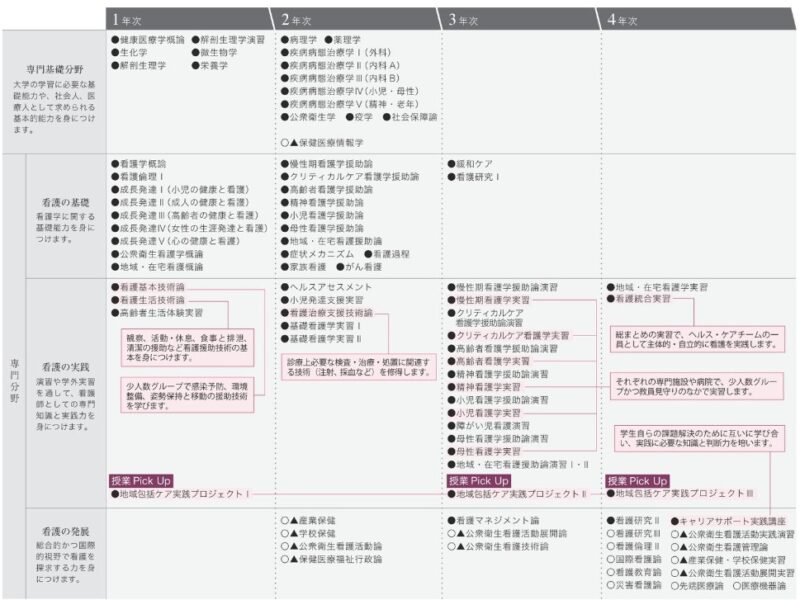

Curriculum

授業ピックアップ

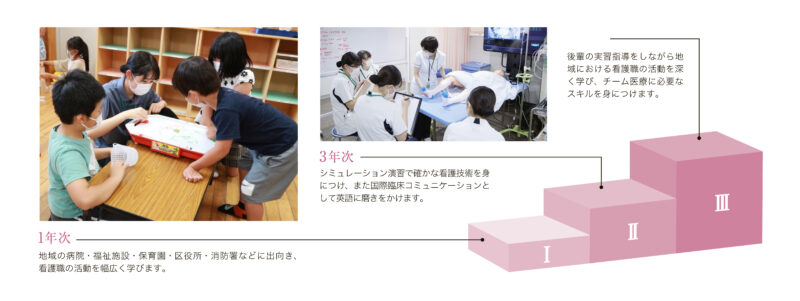

地域包括ケア実践プロジェクト

新カリキュラム科目「地域包括ケア実践プロジェクト」。1年生から病院・福祉施設・児童館・作業所・消防署など地域社会の多様な施設で実習を行います。 看護職の多様な活動を幅広く学び、看護援助に必要なコミュニケーションスキルや知識・技術の理解や獲得に向けて自ら学ぶ姿勢を育みます。

カリキュラム

KUAS Voice

教員・学生・卒業生の声

健康や学力向上の根本である「睡眠」を研究

授業では、保健師課程の学生を中心に、国家資格受験資格取得のための科目を教えています。専門分野は、公衆衛生看護や産業看護です。一般企業で産業保健師として勤務していた中で、メンタルヘルスの不調を未然に防止する一次予防の必要性を強く感じ、研究をスタートさせました。その後、メンタルヘルス不調と睡眠の関連に着目するようになり、現在も労働者の健康と睡眠について研究を続けています。

良質な睡眠が得られないと、メンタルヘルスの不調に加え、肥満や生活習慣病、また学力低下にもつながります。昨今はスマホの普及で睡眠不足の学生が増えていると感じています。世界的に活躍する日本人アスリートの多くも、睡眠の重要性を公言しています。日本の睡眠リテラシーを向上させ、健康や学力への影響について研究を深めていきたいと思います。

健康医療学部 看護学科

中田 ゆかり准教授

知識が深い学びに変わった病院実習。

大学生活への期待がふくらんだオープンキャンパス

高校生の時、近所の看護師さんのおかげで祖父の病気の早期発見につながったことがありました。また、私自身もケガの治療で不安だった時に、看護師さんに励ましていただいたことがあり、「家族の健康に役立ちたい」「患者様を勇気づけられる存在になりたい」と思い、看護師を志しました。京都先端科学大学のオープンキャンパスに家族で来て、きれいなキャンパスに惹かれたことと、父が永守理事長が推進する教育改革に共感し薦めてくれたことも後押しとなり入学を決めました。

看護学科では、1、2年生は座学中心で看護の基礎を学び、3、4年生では演習や実習を通して、各領域を実践的・専門的に学びます。領域とは看護対象の分野のことで、「慢性期」「急性期」「高齢者」「精神」「小児」「障がい児」「母性」「地域・在宅」の8領域があります。演習では、講義で学んできた知識をもとに、臨床場面を想定した実技で看護技術を修得していきます。その学びをもとに、私たちは3年生で病院実習、4年生で在宅看護の実習を行いました。病院実習は、「慢性期」「急性期」「高齢者」がそれぞれ約1カ月間、「母性」「小児」「精神」でそれぞれ約2週間、複数の病院で実習を経験しました。4年生の在宅看護の実習の後には、今までの総まとめとなる看護管理について学ぶ看護統合実習を行います。

健康医療学部 看護学科

岩本 華奈さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

看護師を目指すうえでの足掛かりをつかめた病院実習

1、2年生でも病院で短期間の実習を経験したのですが、3年生の病院実習は初めて長期間、主体的に患者様と関わる機会だったので、とにかくすごく緊張していたのを覚えています。患者様の状態を把握・評価(アセスメント)し、看護計画を立てて、現場の看護師さんに確認いただき実施していくのですが、責任の重さに身が引き締まる思いでした。

特に成長につながったと感じたのが、「慢性期」「急性期」「高齢者」の実習です。自分が行った援助でそれぞれの患者様の状態が変わっていき、活動性も広がって笑顔が増えていったことがすごく嬉しかったです。例えば、ある寝たきりの高齢の患者様は、足に痛みがあり耳も聞こえにくくかったので、筆談をまじえて会話するようにしました。初めは表情も硬かったのですが、笑顔を見せてくださるようになり、ある時ふと「日光に当たると足の痛みがやわらぐような気がするんや」と口にされたことがありました。活動を促すきっかけにできればと、「今日は日光に当たりに行ってみませんか?」と声掛けして実践するうちに、患者様から「今日は散歩に行きたいなぁ」とおっしゃるように。最後に感謝の言葉をいただいた時は、自分が役立てたことに喜びを感じるとともに、患者様への関わりや看護計画を考えるうえでの足掛かりをつかめた思いでした。座学や演習で学んでいた内容が、実際の一人ひとりの患者様に合わせた関わりの中で、深い学びに変わっていった貴重な経験でした。

手厚いサポートが4年間通して心強い支えに

その一方で、患者様の立場に立った看護計画を考えることは簡単ではなく、予習に励んだり、帰宅後に分からないことを調べたりの連続でした。毎日の実習記録も、患者様やカルテから得た情報と自分が行った看護を整理して表現するのが大変でした。やるべきことがきちんとできているのかどうか。当初はその不安が大きかったのですが、各病院で先生や看護師さんから指導いただく中で、「根拠をしっかり考えることで適切な判断ができるようになる」ことを学び、少しずつ自信が持てるようになりました。

半年間の実習中は週4日病院で実践的な看護援助を学び、週1日は大学で担当の先生から実習記録をもとに指導を受けます。そのほかにも、看護学科では4年間を通してチューターの先生が学生3~5名を受け持ちサポートしてくださいます。チューターの先生とは個別に電話やメールでやりとりすることもあり、国家試験の模試の度に送ってくださる応援メール、本番試験前のお手紙にもすごく力をもらいました。また、国家試験対策でも担当の先生からきめ細かく一人ひとりの課題を指導していただき、頑張ることができました。どの先生にも的確な指導とともに不安な時には励ましをいただいたことに、とても感謝しています。

卒業後は、地元豊岡市の病院に就職します。疾患の種類が多い循環器病棟を希望していて、多様な患者様への看護経験を重ね、心電図の読み取りをはじめ専門スキルも高めて看護師として成長していきたいと考えています。そして、何より患者様一人ひとりの心に寄り添って、少しでも力になれる関わりを日々実践していきたいです。

目標は多言語で寄り添える看護師。

英会話の授業に刺激を受け自主学習にも挑戦

看護師として働く母を幼い頃から見ていて、「私も母のようになりたい」とずっと思っていました。大学選びで、京都先端科学大学のオープンキャンパスに参加。まず感じた印象が、駅のすぐ近くで、明るくてきれいなキャンパスだということ。さらに説明を聞くと、1人の先生が学生4~5人を担当される「チューター制」を採用していて、きめ細かなサポートを受けられると分かり、ぜひ入学したいと思いました。

大学生活が始まって新鮮だったのが、1年生の「英会話」の授業です。ネイティブの先生の授業も、英語のみのコミュニケーションも初めて。学内には留学生も多く、日本語の勉強に励んでいる様子にも刺激を受けました。「私も頑張って英語を話せるようになり、将来看護師の仕事に役立てたい」という目標を持つことができました。2年生以降は自主的に英会話を学び、3年生の時には学内の国際センターで開催された留学生との交流イベントにも参加。4年生になって、オーストラリアでの看護師経験をお持ちの先生のもとに伺い、英語の勉強方法などを教えていただきました。授業を受け持っていただいたことはないものの、海外での経験について色々とお聞きすることができました。

健康医療学部 看護学科

大城 香乃さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

実習でなければ学べない個別性のある看護

専門の学びについては、1、2年生の基礎科目は疾患の成り立ちや治療方法、体の構造など覚えることが多いのですが、暗記系は比較的得意なので、定期試験もあまり苦にならず乗り切っていました。そんな私が壁にぶつかったのが、3年生の病院実習です。9月から2月まで、冬休みをはさんで約半年にわたり、領域別に複数の病院で看護を経験しました。患者様の状態を把握・分析(アセスメント)し、起こり得ることを想定して看護計画を考えることは想像していた以上に難しく、初めは落ち込んでばかりいました。

例えば、教科書の事例のように、あらかじめ提示された疾患や病態などの情報に沿って考える場合は、勉強した知識を反映していけばいいのですが、臨床現場では同じようにはいきません。同じ疾患でも一人ひとり病態は異なり、性格や生活習慣などさまざまな要素によって、リスクも変わってきます。あらゆることがアセスメントの材料になるため、必要な情報に“気づく”ことが重要になります。疾患以外にも、例えば最近廊下でつまずかれたので、ベッド周りの電気のコード類は片付ける、ベッドに柵を付けるといったようなことも含まれます。初めは緊張して気づけなかったり、気づいても取るべき対応が判断できなかったり。知識不足もありますが、知識が看護に結びついていない状態だったと思います。現場の看護師さんに指摘を受け、「なんで気づけなかったんだろう…」と自分の未熟さを痛感しました。

看護師が果たす役割をあらためて意識

自信を失いそうな時、支えになってくださったのが、看護学科の先生方です。私が行ったアセスメントやケアは毎日実習記録にまとめていて、実習担当の先生が把握され、助言もいただいています。だから、先生の「できているから大丈夫!」という言葉には説得力があり、「先生がすべてわかってくださっている!」と確信できることが励みになっていました。

実習で経験を重ね、先生からもフィードバックを受けながら、少しずつ「気づく力・自分で判断する力」が付いていきました。「高齢者」領域の実習で、がんによる終末期の患者様を担当させていただいた時のこと。ご自分では歩くことも、ベッドの上での体位変換もできない状態でしたが、「リハビリがしたい」「外が見たい」とおっしゃられたことが胸に残っていました。「何とかできないか」と理学療法士さんに相談して、体を支えて外を見ていただくケアを看護計画に取り入れ、実践しました。とても喜んでいただけて、緩和ケアのために転院される際にいただいた、「よくしてくれてありがとう。いい看護師さんになってね」という言葉が胸に深く響きました。看護師が果たす役割をあらためて意識し、「頑張らなければ」という覚悟を新たにしました。

卒業後は京都の総合病院グループで看護師として勤務に当たります。多様な患者様一人ひとりの方をしっかりと理解し、必要な看護を提供していきたいです。そして、語学の勉強も続け、多言語ができてすべての患者様に寄り添える看護師を目指していきます。

地域の健康に貢献する保健師を目指して。

念願の京都でスタートした看護学科の学び

祖母と母が看護師だったこともあり、子どもの頃から自然と同じ道を目指すようになりました。大学生活は地元の岐阜を離れ、以前から好きだった京都で送りたいと考えていました。京都先端科学大学を選んだ理由は、新しく生まれ変わると知り、その第一期生になってみたいと思ったから。一人暮らしには不安もありましたが、自立への一歩という意味で母が賛成してくれたことも後押しとなりました。

看護学科の学びで最も大きな経験となったのは、やはり3年生の時の「領域別実習」です。半年間、対象の方や疾病・病態によって分かれている8つの領域別に、複数の病院で実際の看護を経験します。1年生の時から講義や演習で知識や技術の修得を積み重ねたうえで臨むのですが、臨床現場で患者様を受け持って実際の看護に結びつけていく経験は何段階も深い学びにつながったと感じています。

健康医療学部 看護学科

日置 香帆さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

半年間の病院実習で得た貴重な学びの数々

実習中は、病院での看護に加えて、帰宅後に実習記録を書く忙しい毎日でした。実習記録は、担当の患者様の様子や会話の内容、カルテの情報などをもとに一日のふり返りを記録し、翌日に向けてケアや検査・手術の内容、1日のスケジュールなどを確認して看護計画としてまとめます。また、患者様の既往歴と疾患、症状の関連を表す病態関連図の作成も、さまざまな知識や分析力が必要で勉強の連続でした。同じ病棟で実習を受けている看護学科のメンバーと一緒に考えたり、参考書を共有したりと、一つのチームとして取り組めたことが精神面で大きな支えになりました。そして、一人ひとりの患者様に適切な看護を行うためには、こうした積み重ねが欠かせないのだと身をもって知ることができました。

特に印象に残っているのが、退院への不安を持たれていた精神科の患者様です。この領域は患者様とコミュニケーションを多く取るのですが、関わりを続ける中で、退院に対して一歩踏み出そうとされるようになっていかれました。「あなたがいてくれてよかった」とおっしゃっていただいた時は、自分が力になれることを実感できた本当に嬉しい瞬間でした。

地域に貢献する保健師という新たな目標に向かって

看護師を目指し入学しましたが、看護学科で学ぶ中で2年生の頃に興味を持ったのが保健師という職業です。病気を予防する観点から関われること、地域につながりが持てることを知り、目指したいと考えるようになりました。保健師になるためには、看護師課程に加えて選抜制の保健師課程の科目を修了し、看護師と保健師の国家試験それぞれに合格しなければなりません。看護師になるための学びと免許が必須のベースとなるわけです。

看護学科では1年生から看護師国家試験の模試を定期的に受けるのですが、私の場合2年生の終わり頃までは定期試験の勉強が中心でした。3年生になった頃から意識し始め、実習が終わった4年生から本格的に対策に力を入れました。国家試験対策の先生が頻出問題や予想問題のプリント集を作り、勉強会を開いて解説やアドバイスをしてくださいました。保健師の国家試験対策では、過去問題で何回トライしても正解できない苦手分野があり、「もう無理かも…」と行き詰まったこともありましたが、こうした先生のサポートのおかげで乗り切ることができました。さらに、チューターの先生には春と秋に面談をしていただくほか、普段から「今どんな感じ?いつでも相談にのるよ」と声を掛けていただき、就職の面接練習もしていただきました。どの先生も学生のことを考え、惜しみなく手厚いサポートをしてくださる方ばかりで、本当にお世話になりました。

卒業後は京丹波町で保健師として働きます。就職のきっかけとなったのは、チューターであり保健師課程の担当でもあった先生と見学させていただいた、京丹波町の乳幼児健診です。ゆったりとした雰囲気の中で保健師さんとお母さんの距離が近く、先生から「日置さんに合ってるんじゃない?」と勧めていただいたことが決め手になりました。保健師として地域の方々の人生の一部に深く関わり、皆さんの生活が健康でより良いものとなるよう、卒業後も学び続けていきたいです。

Career

資格・進路・就職

目標とする資格

看護師※

保健師※(選抜制)

養護教諭二種免許状◎

第一種衛生管理者※◎

※国家資格

◎保健師資格取得者で、在学中に所定科目を修得した者は、養護教諭二種免許状の授与申請を行うことが可能です。また、保健師資格取得者は、第一種衛生管理者の授与申請を行うことが可能です。

卒業後の進路