バイオ環境専攻 博士課程前期/博士課程後期

バイオ環境研究科

研究科長あいさつ

バイオ環境研究科長 三村 徹郎

未来の地球を救うのはバイオ環境科学

未来の地球を救うのはバイオ環境学です。未来の地球環境創出のためには、環境/農業/生命/食についての総合的な「バイオ環境学」を身につけることが重要です。バイオ環境学は、刻々と変化する地球環境の中で、自ら生物を観察し、作物を育成し、環境と生物の関係を生命科学の基礎知識を基に考えることで初めて身に付くものです。本研究科では、未来バイオ環境共創センター(FuBEIC)を中心に、2 領域を横断的に統合する研究や、ゲノム解析など最先端の演習、SDGs の文理融合教育を行います。学内の4学部、京都大学、奈良先端科学技術大学院大学、多くの企業や自治体との共同研究を進め、バイオ環境の維持・発展のための基礎研究、新技術開発から社会実装までを視野に入れた教育・研究を推進します。未来の地球環境を考える意欲を持つ皆さん、ともにバイオ環境学のプロフェッショナルを目指しましょう。

研究内容や教育内容

食と健康:健康寿命延伸に向けて、食品の機能性を多面的に評価する

健康な生活を維持増進するためには、生活習慣の中でもとりわけ食生活は重要であり、毎日食べている食品を単に栄養としてではなく、機能性成分を積極的に取り入れることで健康寿命を延伸できるように研究を進めています。さらに、亀岡市、医薬基盤研究所・国立健康栄養研究所とのコラボレーションで、コホート試験のデータから、運動も含めた生活習慣改善の提案を行っていきます。

環境と農業:水田生態系で多様な生物と共生する

アジアに広がる水田は、米の生産場所として食を支えると同時に、多様な生物との共生を実現してきました。生物多様性や生態系の回復が世界的な目標となっている現在、低投入持続型農業や有機農業などの取り組みと協働して、水田生態系のポテンシャルを活かし、より多くの生物と共生する環境を創出します。

地域食資源:京都の伝統農作物のゲノムを解明し、次世代の品種改良につなぐ

京都には、丹波の黒大豆や丹波大納言など、高品質な農作物があります。それらは昔から京都で受け継がれてきた在来品種が素材となってできあがった銘柄です。そうした伝統素材の特徴をゲノム解析等で解明し、品質の良さを残しつつ、今後の環境変動にも適応できる新品種の開発につなげることを目指します。

SDGs:河川とプラスチックごみ、微生物環境の関係を解き明かす

プラスチックによる海洋汚染は全地球的な問題です。陸域から海洋に至るプラスチックごみやマイクロプ

ラスチックの流出起源や流出経路、生態系や健康への影響について、フィールドを中心としたマクロな視点とDNA 分析や培養を中心としたミクロな視点から解明しています。農業地域からのプラスチック流出に着目し、環境先進都市“亀岡”の市民を巻き込んだ汚染問題解決を図ります。

バイオ環境を実現するためのリーダーとして活躍できる

バイオ環境技術者・研究者を養成します。

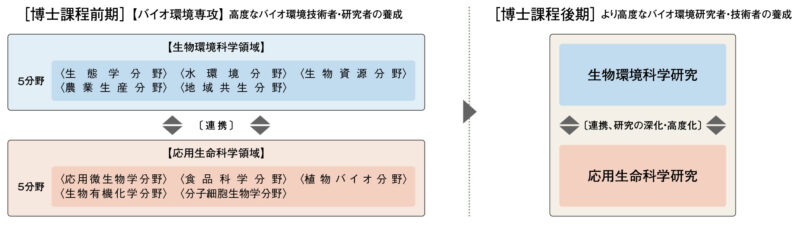

生物環境科学と応用生命科学を連携させ、人とともに多様な生き物が共生できる環境(バイオ環境)の実現を目指すという教育理念に基づき、博士課程前期では「生物環境科学領域」「応用生命科学領域」の研究分野科目と2分野の関連科目が複合的に履修されるように構成されています。これらにより、「バイオ環境」の視点から複眼的思考ができるバイオ環境技術者・研究者を養成します。

目指すキャリア

高度なバイオ環境技術者・研究者

- バイオ関連企業

- 環境関連企業

- 食品関連企業

- 農業関連企業

- 公務員

- 博士課程後期進学

中・高等学校教育の担い手

- 中学校教諭(専修免許状・理科)

- 高等学校教諭(専修免許状・理科)

[博士課程後期(3年)]

バイオ環境を実現するためのリーダーとして活躍できる

より高度なバイオ環境研究者・技術者を養成します。

生物環境科学と応用生命科学を連携させ、人とともに多様な生き物が共生できる環境(バイオ環境)の実現を目指すという教育理念に基づき、博士課程後期では複眼的研究をさらに研究を深化・高度化させ、「バイオ環境」の新しい研究領域を開拓できる、企業の研究所やベンチャー企業でも、即戦力として先端的な研究や技術開発に取り組める、より高度なバイオ環境研究者・技術者を養成します。

目指すキャリア

より高度なバイオ研究者・環境技術者

- バイオ関連企業

- 環境関連企業

- 食品関係企業

- 農業関連企業

- 公務員

社会人の受入

博士課程後期には社会人も受け入れます。ここでの社会人とは、博士課程前期(修士課程)修了者あるいはそれと同等の学力を有する者で、勤務先(所属事業所や企業の長)から同意を得ている者をいいます。社会人としての専業と両立できるように、週末や休暇期間を使った指導を行い、また、日常的には電子メールなどを活用した指導を行います。社会人の経歴を勘案して、試験の一部を免除することがあります。

カリキュラム

博士課程前期

*年度により開講科目が変更されることがあります。

研究分野関連科目

演習科目

- 博士課程前期特別演習 I~IV

特別研究

- 博士課程前期特別研究

科学プレゼンテーション

演習科目

- 科学プレゼンテーション演習Ⅰ~Ⅱ

専門基礎科目

- 分子生命科学特論

- 生物機能開発特論

- 環境再生特論

- 生物資源特論

- 農業生産特論

- 食品科学特論

関連科目

- 生命科学最先端技術特論

- 環境デザイン最先端技術特論

- 食資源開発最先端技術特論

- インターンシップA、B

博士課程後期

- 博士課程後期特別演習Ⅰ~Ⅵ

- 博士課程後期特別研究

*系統的なカリキュラムを特に設定せず、「特別演習」と「特別研究」を単位化することにとどめ、各自の研究に専念していただきます。

*年度により開講科目が変更されることがあります。