Concept

研究科コンセプト

キーワードは“創造”。複数分野を統合するアプローチで、「新たな技術や学問を創り出せる人材」を育成する大学院。

新しい概念を“創造”することによって次世代の産業と新たな価値の創出に貢献できる高度な専門知識を有した技術者・研究者を育成します。

グローバルに活躍する国際色あふれる教員陣が最先端の研究設備を揃えた研究環境でORT(OntheResearch Training)を実施します。また、工学研究科では海外からの留学生の受け入れを積極的に行い、グローバルな環境での学修、研究やコミュニケーションの機会が生まれます(留学生は9月入学)

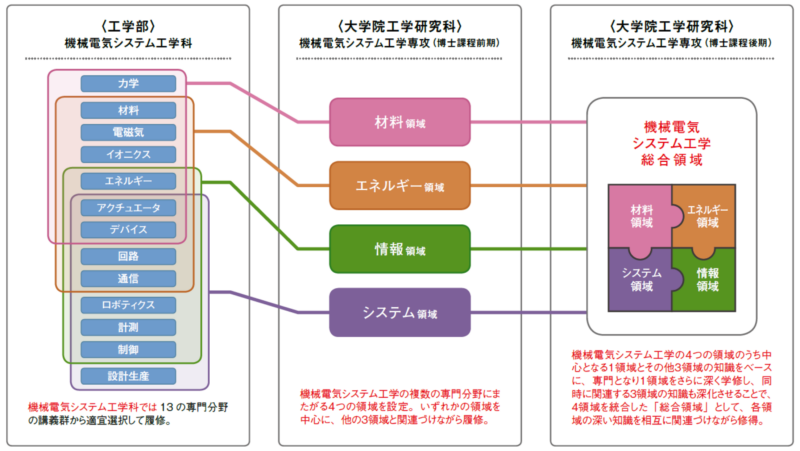

博士課程 前期

機械電気システム工学分野を構成する材料、エネルギー、情報、システムのいずれかの領域を中心として、次世代の機械電気システムに必須の専門領域の高度な知識を他領域の知識と関連づけながら修得させることによって次世代の産業と新たな価値の創出に貢献できる専門技術者及び高度専門技術者を養成します。

目指すキャリア

- メーカーの設計・生産・開発・品質管理の各部門の高度専門技術者

- 研究者

博士課程 後期

機械電気システム工学分野を構成する材料、エネルギー、情報、システムの4領域のうち専門とする1領域を深く学修し、同時に関連する3領域の知識も深化させることで、それぞれの高度な専門的知識に加え、領域横断的な総合領域において高度な専門的知識を深化させ、多様な学問分野の動向と社会ニーズを踏まえた社会的ニーズの高い問題発見能力を有し、新しい概念を“創造”することによって次世代の産業と新たな価値の創出に貢献できる研究者を養成します。

目指すキャリア

- メーカーにおける研究開発者

- 大学および高等研究機関における研究者

「工学部」と「大学院工学研究科(博士課程前期・後期)」の関係説明図を見る

研究科長メッセージ

目指すは“融合”と“創造”を実践する

プロアクティブ・グローバル人材育成

飛躍的な進歩を続ける生成AI は、蓄積された膨大な知識を基に効率よく答えを見つけ出すことは得意です。AI に出来ないこと、そしてこれからの時代をリードしていくエンジニアに必要なことは何でしょうか? それは、特定の技術分野に囚われることなくグローバルな独自視点で社会的ニーズの高い課題を見つけ、問題点を抽出し、生成AI を駆使してこれを解決できる力です。本学工学研究科では、次世代が求める材料、エネルギー、情報、システムの4領域から自分の専門領域を定め、それを深く究めると同時に関連する3領域の知識も“融合”して深化させることで、新しい概念を“創造”し、次世代の産業と新たな価値の創出に貢献できる高度専門技術者を養成します。世界45カ国以上の学生が集う国際的な環境で、未来を作る意欲のある皆さんの応募をお待ちしています。

Research & Education

研究・教育内容

材料領域

Pick up

研究内容ピックアップ

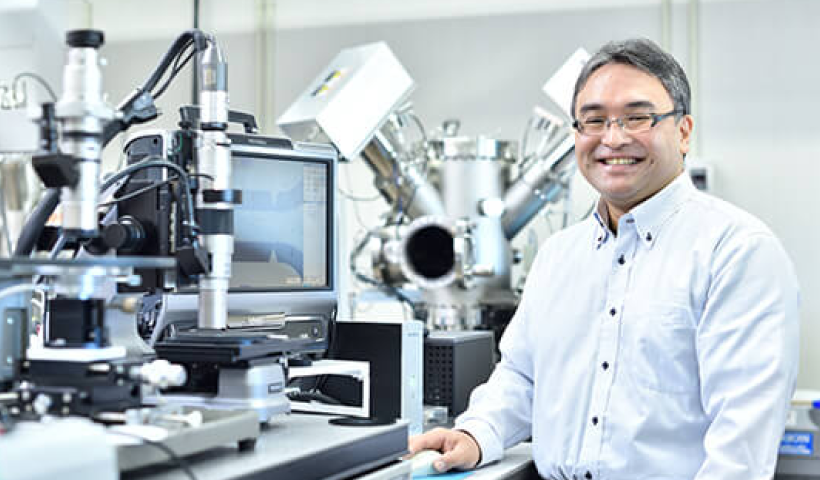

肉眼では見えないナノ材料の物性や機能を

独自技術で解明する— 生津資大 教授

数ナノメートルサイズの物体の強度実測や、材料をナノ化することで新たに発現する機能を探究しています。これらを支えるのはマイクロマシンや電子顕微鏡などを融合させた唯一無二の実験技術。世界に誇る独自テクノロジーで目に見えない物体を巧みに操り、次世代の半導体・自動車産業や医療技術に貢献します。

(担当:今井欽之 教授、中村康一 教授、生津資大 教授、堀井滋 教授、松本龍介 教授)

エネルギー領域

Pick up

研究内容ピックアップ

スマートモータ技術と発電機技術で

環境問題に貢献する — Fuat KUCUK 講師

電気自動車やドローンに搭載するモータを高効率化することは、化石燃料の消費を減らし、地球温暖化を防ぐことにつながります。私の研究室では、新素材やスマート制御技術を駆使した高効率モータや、再生可能エネルギーによる低コスト発電も可能にする、小型かつ高効率な発電機の開発を目指しています。

(担当:Alberto CASTELLAZZI 教授、岸田逸平 准教授、高橋亮 准教授、Fuat KUCUK 講師)

情報領域

Pick up

研究内容ピックアップ

脳のストレス異常を測定し睡眠障がいの

原因究明に挑む — LIANG Zilu 准教授

最先端のウェアラブル光脳機能イメージング技術と高度なビッグデータ解析手法を組み合わせて睡眠中の脳活動を測定、ストレス関連異常を探索しています。目に見えない現象の測定は困難ですが、ストレスが睡眠障がいを引き起こす原因や、治療すべき脳の領域を解明することは、人が健康的に生きるために欠かせません。

(担当:田畑修 教授、川上浩司 教授、Ian PIUMARTA 教授、西正之 准教授、LIANG Zilu 准教授、Martin SERA 講師)

システム領域

Pick up

研究内容ピックアップ

オンライン技術をより正確に安全に行うための

ロボットを開発 — Sajid NISAR 准教授

外科医が手術支援ロボットを遠隔操作する「オンライン手術」の普及にむけて、高度なロボット制御を可能にするウェアラブルロボットの研究開発を進めています。手術支援ロボットの扱いを訓練するVR 環境や、手術の際に重要かつ今まで導入が難しかった「触覚」を提供するロボットグローブを開発しています。

(担当:沖一雄 教授、福島宏明 教授、Sajid NISAR 准教授、佐藤啓宏 講師、Salem Ibrahim SALEM 講師)

Curriculum

カリキュラム

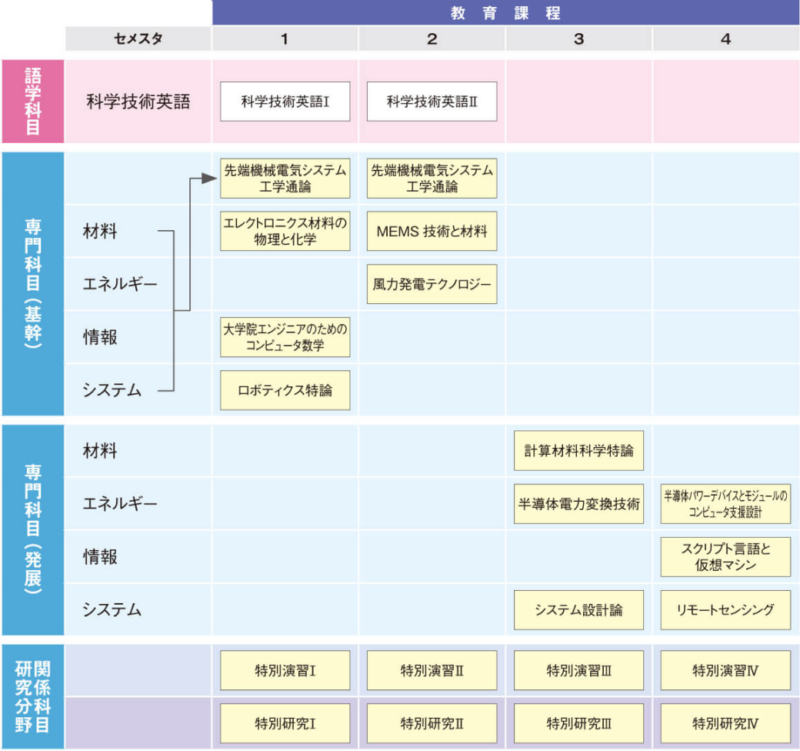

- 博士課程前期

- 博士課程後期

Policy

教育ポリシー

教育目的

機械分野と電気分野に跨る学際的な工学分野の専門的知識・学術・教養を兼ね備え、グローバル社会への関心と、次世代の電気機械システムに必須の専門領域の高度な知識を修得し、さらに深化させることによって次世代の産業の創出と新たな価値の創出に貢献できる技術者・研究者を育成する。

学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

博士課程前期

所定の期間在学し、工学研究科のカリキュラム・ポリシーに沿って設定した博士課程前期プログラムが定める授業科目を履修し、所定の単位(34単位)を取得すると共に、修士論文の審査及び試験に合格することが修士(工学)の学位授与の必要要件である。修士論文の審査及び試験は、下記の能力を身につけているかどうかを基に行われる。

- 機械電気システム工学分野を構成する材料、エネルギー、情報、システムのいずれかの領域を中心として、深い知識を他領域の知識と関連づけながら修得し、グローバル社会の諸問題を解決するために活用できる。

- 機械電気システム工学分野を構成する材料、エネルギー、情報、システムのいずれかの領域を中心として、自ら設定した主題に対して、必要な情報を文献調査、実験等の適切な方法を用いて収集し、他の領域の知識と関連づけながら活用し、客観的に分析しながら論理的、批判的に考察し判断することができる。

- 機械電気システム工学分野の深い知識や意見について、英語を用いて他者と議論を行うことができる。

- 機械電気システム工学分野のいずれかの領域において修得した深い知識、技能ならびに経験を活かして、複眼的思考で自らの考えを論理的に組み立て、表現することができる。

博士課程後期

所定の期間在学し、工学研究科のカリキュラム・ポリシーに沿って設定した博士課程後期プログラムが定める授業科目を履修し、所定の単位(36単位)を取得すると共に、博士論文の審査及び試験に合格することが博士(工学)の学位授与の必要要件である。博士論文の審査及び試験は、下記の能力を身につけているかどうかを基に行われる。

- 機械電気システム工学分野を構成する材料、エネルギー、情報、システムのいずれかの領域を中心として知識をさらに深化させるとともに、他の3領域の深い知識を修得し、4領域を統合した機械電気システム工学の総合領域として相互に関連づけながら、グローバル社会の諸問題を解決するために活用できる。

- 機械電気システム工学の総合領域において、自ら設定した主題に対して、必要な情報を文献調査、実験等の適切な方法を用いて収集し、材料、エネルギー、情報、システムの4つの領域の知識のうち、いずれかの領域でさらに深化した知識を中心に他の3領域の深い知識と相互に関連づけながら活用し、客観的に分析しながら具体的な課題を設定し、論理的、批判的に考察し、創造的に解決することができる。

- 機械電気システム工学分野の深い知識や意見について、英語を用いて自分の意見を述べ、他者と議論を行うことができる。

- 修得した機械電気システム工学分野の深い知識、技能ならびに経験を活かして、複眼的思考で自らの考えを論理的に組み立て、表現することができる。

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

博士課程前期

ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を有する人材を養成するために、以下の方針に基づいた教育プログラムを実施する。

- 機械電気システム工学分野を構成する材料、エネルギー、情報、システムのいずれかの領域を中心に高度な専門に関わる基幹科目と発展科目を修得させ、他領域の知識と関連づけながら多角的に真理を探究する力を養成する。

- 機械電気システム工学分野を構成する材料、エネルギー、情報、システムのいずれかの領域を中心とする研究分野関係科目(特別演習と特別研究)を通じて、専門的知見に基づく主体的な行動力および課題解決力を養成する。

- 科学技術英語科目を修得させ、英語での口頭発表、論文講読、論文作成、評論など専門分野のコミュニケーション能力を養成する。

- 科学技術英語、基幹科目と発展科目の修得と並行して、研究分野関係科目(特別演習と特別研究)を連携させてコミュニケーション力、協働力、課題発見力やリーダーシップを育む学修を行う。

博士課程後期

ディプロマ・ポリシーに掲げた能力を有する人材を養成するために、以下の方針に基づいた教育プログラムを実施する。

- 機械電気システム工学分野の材料、エネルギー、情報、システムの4つの領域の高度な専門知識を修得させ、4領域を統合した総合領域として多角的に真理を探究する力を養成する。

- 機械電気システム工学分野の総合領域における研究分野関係科目(特別演習と特別研究)を通じて、専門とする1領域を深く学修し、同時に関連する3領域の知識も深化させることで、高度な専門的知見に基づく主体的な課題設定力および創造的な課題解決力を養成する。

- 科学技術英語科目を修得させ、英語での口頭発表、論文講読、論文作成、評論など専門分野の高度なコミュニケーション能力を養成する。

- 科学技術英語、機械電気システム工学分野科目の修得と並行して、研究分野関係科目(特別演習と特別研究)を連携させて高度なコミュニケーション力、協働力、課題発見力やリーダーシップを育む学修を行う。

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

【工学研究科 博士課程前期】

本研究科の教育内容を理解した上で、エンジニアとしての能力を高め、課題解決に基本的な工学技術を駆使し、さらに最先端技術を応用でき る学部課程卒業生。地球環境に配慮しながら人類社会を豊かにするための課題に主体的に立ち向かい、グローバルに活躍できる素養を持つ者。

- グローバルな視点で社会の未来に繋がる課題の解決に意欲をもって携わりたい者。

- 機械工学と電気工学に跨る分野もしくは、機械電気システム工学分野の基礎的な知識を有している者。

- 機械工学と電気工学に跨る分野もしくは、機械電気システム工学分野に科学的・学術的な観点からアプローチし、専門性を深めて課題に挑戦する意欲を有する者。

【工学研究科 博士課程後期】

博士課程前期で培った技術的基盤や研究遂行能力をさらに高め、科学技術体系の総合的な理解や情報の受発信能力を向上していき、課題 解決に対してより体系的・多面的な取組を主導できる素養を有する者。

- グローバルな視点で社会の未来に繋がる課題の解決に意欲をもって携わりたい者。

- 機械工学と電気工学に跨る分野もしくは、機械電気システム工学分野の専門的な知識を有する修士またはそれと同等の学力を持つ社会人。

- 機械工学と電気工学に跨る分野もしくは、機械電気システム工学分野に科学的・学術的な観点からアプローチし、専門性を深めて、複雑で複合的な問題に挑戦する意欲を有する者。

学位論文審査基準

学位論文(修士論文)

審査体制

学位論文審査委員会は、主査1名、副査2名の計3名とし、工学研究科委員会において選出する。

学位論文口述試験

修士論文を提出した大学院生は、修士論文公聴会において研究成果に関するプレゼンテーションと質疑応答を行う。公聴会は公開とする。修士論文公聴会では、主査・副査・発表会に参加した教員で修士論文を提出した大学院生に対して口述試験を実施し、当該大学院生の専門知識を審査するとともに、当該大学院生が学位を授与するに相応しい資質を有しているか否かを審査する。

合否判定

- 工学研究科委員会は提出された修士論文の内容、公聴会及び口述試験の結果、取得単位の状況(所定の34単位以上)を総合的に精査した上で博士課程前期修了の可否を判定する。

- 本研究科における修士論文の審査基準は以下の諸点である。

- ディプロマ・ポリシーの要件を満たしていること

- 研究テーマ・問題設定の妥当性・新規性・独創性

- 研究方法の妥当性・新規性・独創性

- 論文構成の妥当性

- 結論の妥当性・新規性・独創性

- 社会又は学会への貢献

- 今後の課題及び展望の提示

- 体裁

学位論文(博士論文)

審査体制

学位論文審査委員会は、主査1名、副査4名の計5名とし、主研究指導教員が提出した審査委員候補を参考に工学研究科委員会において選出する。

学位論文口述試験

博士論文を提出した大学院生は、博士論文公聴会において研究成果に関するプレゼンテーションと質疑応答を行う。公聴会は公開とする。博士論文公聴会において、学位論文審査委員会は博士論文を提出した大学院生に対して口述試験を実施し、当該大学院生の専門知識を審査するとともに、当該大学院生が学位を授与するに相応しい資質を有しているか否かを審査する。

合否判定

- 学位論文審査委員会は提出された博士論文の内容、公聴会及び口述試験の結果、取得単位の状況(所定の36単位以上)を総合的に精査した上で博士課程後期修了の可否を判定する。

- 本研究科における博士論文の審査基準は以下の諸点である。

- ディプロマ・ポリシーの要件を満たしていること

- 研究テーマ・問題設定の妥当性・新規性・独創性

- 研究方法の妥当性・新規性・独創性

- 論文構成の妥当性

- 結論の妥当性・新規性・独創性

- 社会又は学会への貢献

- 今後の課題及び展望の提示

- 体裁