デジタルと社会とかかわる/つながる歴史文化学科。

京都は世界最大の国際観光都市です。また、日本屈指の歴史文化都市であり、現代に至るまで日本文化の中枢を担っています。 この京都にある歴史文化学科では、歴史文化力、英語力、デジタル力という3 つの力を備えた人材を育成することを目指しています。京都の歴史、文化を専門的に語りデジタル技術を使いこなし英語でも自らの知識を説明できる、そのような人材になってほしいと思っています。

Point

学びのポイント

歴史をまなぶ、京都でまなぶ

座学とフィールドワークを組み合わせ、歴史や京都文化

を分析・検討し、理解する技術を修得します。幅広い教

養を身につけ、遠い昔のことや異文化を理解し、現在と

未来を見通す力を鍛えます。

祭りや妖怪に民俗学で迫る

過去から現在まで受け継がれてきた暮らしの中で生まれ

てきた祭り、民具、妖怪などを、民俗学の手法で探究しま

す。参与観察や聞き書きの技術を修得し、 他者と協働する

方法を身につけます。

先端ツーリズム

コース

観光学に加えて、日本文化論、暮らし、インバウンド経済とメ

ディア、実践英語など、幅広い学びから、文化継承と観光地

としての魅力発掘の技術を修得します。グローバル社会に

適応する力を身につけます。

社会とかかわる、

つながる

デジタル人文学、現代における文化の作られ方や社会・文

化を支える活動のあり方を調査・企画する科目群の履修に

より、学科の学びを現代社会の課題解決に活かす能力が身

につきます。

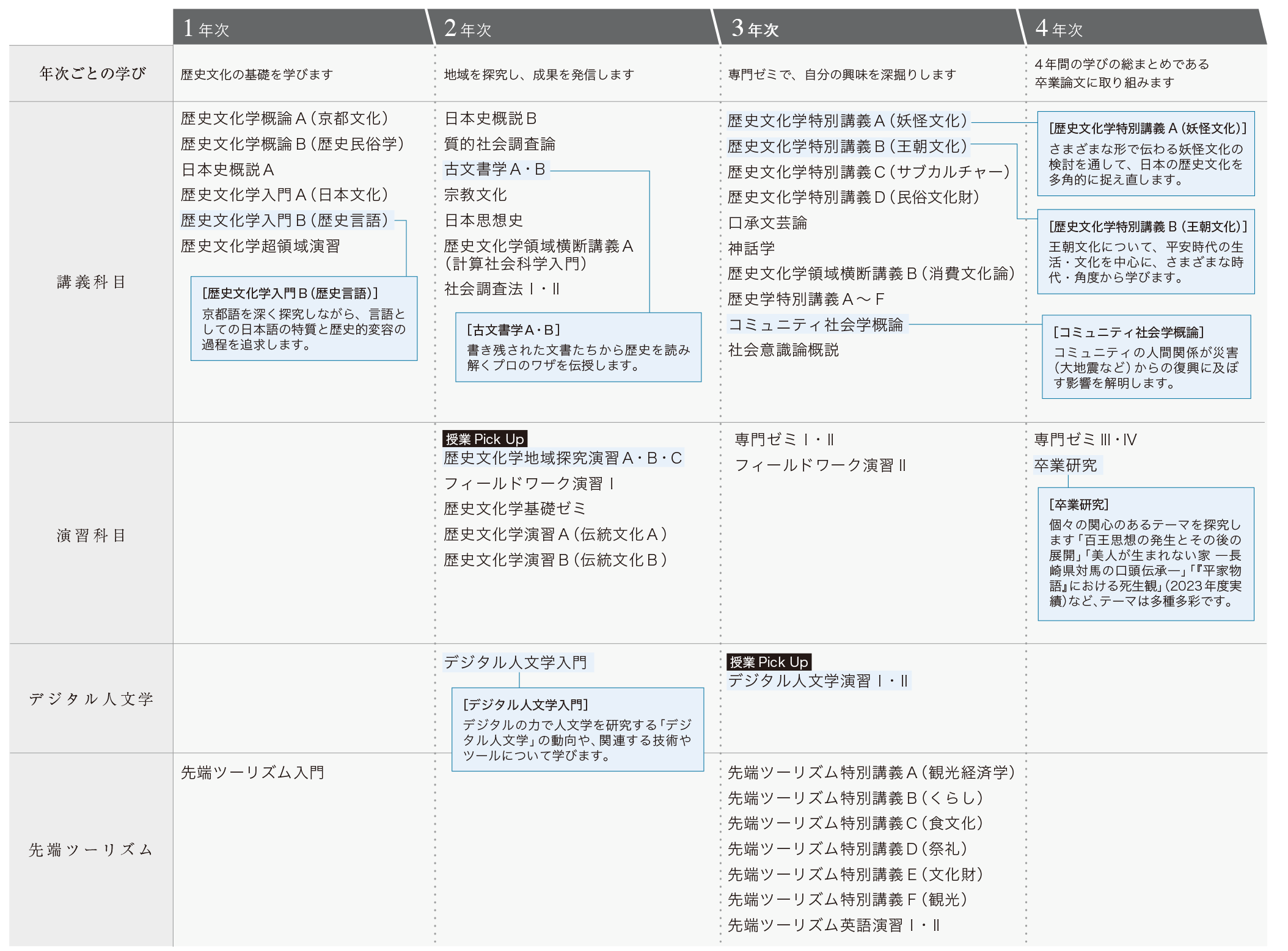

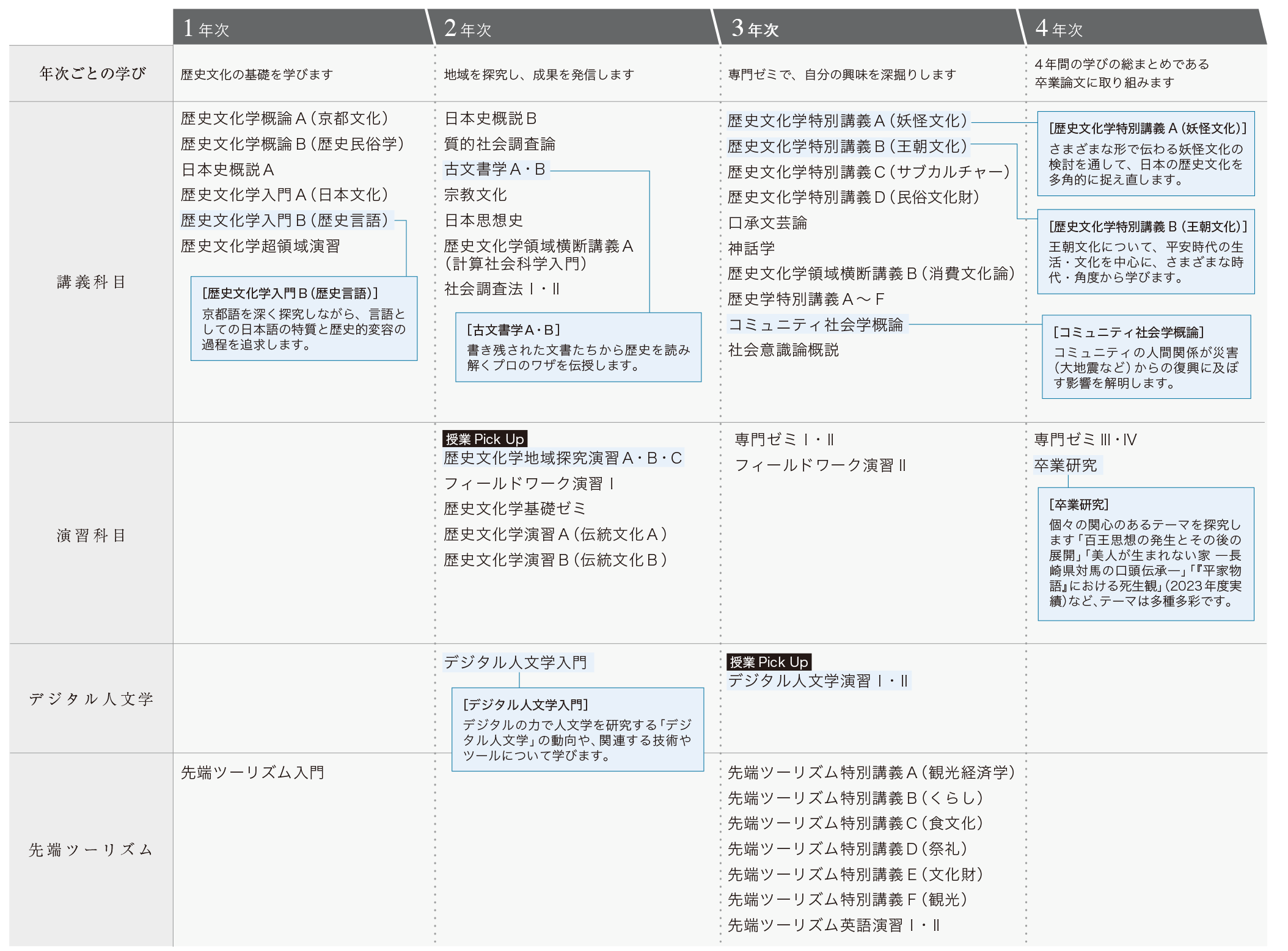

Curriculum

授業ピックアップ

歴史文化学地域探究演習

フィールドワークで

京都の地域・名所を調査

この授業では、京都の地域や名所旧跡について、学生の担当テーマを決め、チームを組んで徹底的に調査をします。実際に現地を訪れ、学術論文や数百年前の史料を読み解き、聞き取りを実施して、深く掘り下げて分かりやすく解説できるようになることを目指します。観光するだけでは分からないディープな京都を発掘しましょう。

歴史文化特別講義 A(妖怪文化)

不気味を感じ、それに名を付けると妖怪に?

江戸時代の「怪異」や「妖怪」と呼ばれる物事について研究する授業です。日本では、常識では計り知れないことを妖怪や怪異、化け物などと呼んできました。妖怪と言われれば、名前を持つなんだか怖い不気味なものを思い浮かべます。本来その多くは目で見えない、音や感触でしか知覚することができなかったものなのです。怖かった…という個人的な体験が語られ、共有する中で妖怪文化は生まれていきました。人々は名をつけ、絵に描き、文字に残し、妖怪への思いを深めてきました。人々が「あやしい」と感じてきた物事について調査し考えることで、過去に生きていた人々の営みを理解し、いまの自分の土台を知るきっかけにもなります。

カリキュラム

大学共通コア科目

基礎学力・技能

コミュニケーション力・リーダーシップ・協調性

未来展望力

英語・異文化理解

社会人として必要な日本語リテラシー、数的処理(統計含む)、IT技能について学びます。

グループワークや身体活動を通じて、コミュニケーションなどのスキルについて学びます。

現代社会の諸問題をテーマごとに学際的に学びながら、未来を展望します。

グローバルな社会で必要な外国語でのコミュニケーションや異文化理解について学びます。

歴史文化学科専門科目

※2025年度(予定)カリキュラムの一部を抜粋して掲載しています

※2025年度(予定)カリキュラムの一部を抜粋して掲載しています

卒業研究テーマ Pick Up

● 九条ネギの今昔 ―上鳥羽地域を事例として―

● 菩提酛造りの復活

● 五山の送り火 送り火の一つが別の文字であった可能性

● 紫式部の宮廷生活 ―源氏物語を通して伝えたかった事とは―

● 真言宗一寺院の年中行事

● 最澄の入唐と高雄法会

● 島田大祭の変容 ―コロナ禍の影響を受けて―

● ファンシー地蔵の謎

● キャラクターお守りと現代の人々のお守りに対する認識

● 京都に原爆が落ちなかった理由

● ヴォーリーズが手掛けた駒井家住宅の特性について

●『平家物語』における死生観

● アニメが与える観光文化への影響とその実態

● 二次元コンテンツにおける推し活の展開 ―消費行動を中心に―

● 佃煮の民俗誌 ―滋賀県近江八幡市沖島町を事例として―

● 両山寺護法祭の変容

● 桃太郎、瀬戸内海を渡る ―山行き桃太郎の伝播を中心に―

● 楊貴妃の伝説像再考 ―日本民話と『源氏物語』桐壺巻を中心に―

● 金縛りのリアリティ

● 越前和紙における近代化と工場の個性

● 新潟県上越市大潟区の河童伝説についての歴史地理学的研究

● 物部におけるいざなぎ流の現状

KUAS Voice

教員・学生・卒業生の声

京都を支えた文化に、とことん入り込んで学ぶ!

人文学部 歴史文化学科

手塚 恵子 教授

京都文化を体験しながら大学教授になれるように学んでいます!

人文学部 歴史文化学科 1年生

謝 幸潔さん

妖怪研究、吹奏楽、教職課程4年間でやりたいことは全部やる!

人文学部 歴史文化学科 2年生

小椋 悠矢さん

興味と探求心で、学生生活を楽しむ!

人文学部 歴史文化学科 2年生

雲林院 佐都さん

ひとつのことに集中して取り組む大切さを学んだ。

人文学部 歴史文化学科 2021年卒業

石川 汐莉さん(三井住友信託銀行 勤務)

京都を支えた文化に、とことん入り込んで学ぶ!

文化人類学は、参加し、記述し、分析する学問です。私の研究室では、フィールドワークの一環として、大堰川(保津川)の筏復活プロジェクトに参加しています。大堰川の筏は北山や丹波の木材と薪を京都に運び、1000年以上も都を支えてきましたが、近代化によって昭和30年代に姿を消しました。筏復活プロジェクトは、地元の人々と協働し、大堰川に伝統の12連筏を復活させるプロジェクトです。私は学生と共に、筏士さんからの聞き書き、鍛冶屋さんでの金具づくりを担った他、このプロジェクトの運営・記録を担当しています。

成果の一部は書籍として出版されたり、博物館等の展示資料に活用されています。学生も楽しんで参加してくれています。

人文学部 歴史文化学科

手塚 恵子 教授

京都文化を体験しながら

大学教授になれるように学んでいます!

来日して日本での大学探しているとき、テレビを見ていて歴史文化学科の先生が出演している番組を観たのがきっかけでこの大学を知りました。京都で専門的な研究をしている先生方から人文学、歴史文化を学べる。これがこの大学を選んだ理由です。学校の帰りに大好きな神社やお寺に行くことができる最高の立地で学ぶことができ、とても充実しています。

2022年の春に日本の文化や風習に惹かれて留学で来日しました。将来は、日本で就職したいと考えています。夢が3つあります、一つ目は、日本の食文化や漢字について研究をする大学教授。二つ目は、中学校・高等学校の社会科の先生。三つ目は、海外での日本語学校の先生、どれも教育関係の仕事ですが、いずれかの仕事に就きたいと思います。

大学での勉強はもちろんのこと、能楽部と茶道部の部活動やボランティア活動にも積極的に参加して、色々なことを吸収しようと頑張っています。しっかりと学び、将来、社会をよくできる教育者になりたいと思います。

人文学部 歴史文化学科 1年生

謝 幸潔さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

妖怪研究、吹奏楽、教職課程

4年間でやりたいことは全部やる!

民俗学、特に妖怪の分野に興味があり歴史文化学科を選びました。民俗学を学べる大学は他にもありますが、妖怪を専門的に学べる大学の数は少なく、その中でも妖怪研究を専門的に研究している先生がいることが、この大学を決めたポイントでした。2年生の今は、民俗学を全体的に学んでいます。特に毎年10月に行われる亀岡祭は、3年生と2年生がチームになり祭りの企画に参加するなど実際の熱気を感じられて面白いと感じています。

将来は高校の社会科の教員を目指しているので、教職課程も取っています。あと、吹奏楽部に所属していて部長も担当しています。妖怪研究、教職課程、吹奏楽、4年間できることは全部やりきるつもりで頑張ります。

人文学部 歴史文化学科 2年生

小椋 悠矢さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

興味と探求心で、学生生活を楽しむ!

京都で学生生活を送りたくて美術系と民俗系で迷っていましたが、学びに重きをおいて考え、民俗学や妖怪について研究されている先生がいる京都先端科学大学を選びました。知りたいことがたくさんあるので、同じ興味を持つ先輩や仲間がいるのは楽しいです。中型バイクの免許をとって、北海道にツーリングに行くのが直近の目標です。探求心を大切に、大学生の今だからできることをたくさんやりたいです。

人文学部 歴史文化学科 2年生

雲林院 佐都さん

※所属・役職・学年は取材時のものです

ひとつのことに集中して取り組む大切さを学んだ。

三井住友信託銀行のコンサルティング営業室で、営業事務をしています。お客さまと直接お会いする機会も多く、「こういった考え方もあるんだ!」と刺激を受けることばかりです。

歴史文化学科での学びを通して、“ひとつのことに集中してやりきっていい”ということを改めて感じました。中学・高校と広く浅く勉強していた私にとって、歴史について自分の納得がいくまでとことん調べて考え、答えを導き出す作業はとても新鮮で! とくに卒論では京都の「御土居(おどい)」という土塁(どるい)について研究していたのですが、祖父母の家の近くに御土居があることがわかったり、実は祖父も御土居が好きだったと判明したりと、思い入れのある土地や家族の新しい一面も知ることができました。 こういった、ひとつの物事をさまざまな角度から見る、といった経験は今の仕事にも生かされていると感じます。例えば、お客さまの思いを聞かせていただく際にも、信託銀行員の立場ではなくお客さまの視点に立って伺ってみると、また違った捉え方ができ、お客さまに心から寄り添えます。歴史を通じて多角的な視点で見ることの大切さが学べたのは、私にとってとても意義のあることだと感じています。

人文学部 歴史文化学科 2021年卒業

石川 汐莉さん(三井住友信託銀行 勤務)

※所属・役職・学年は取材時のものです

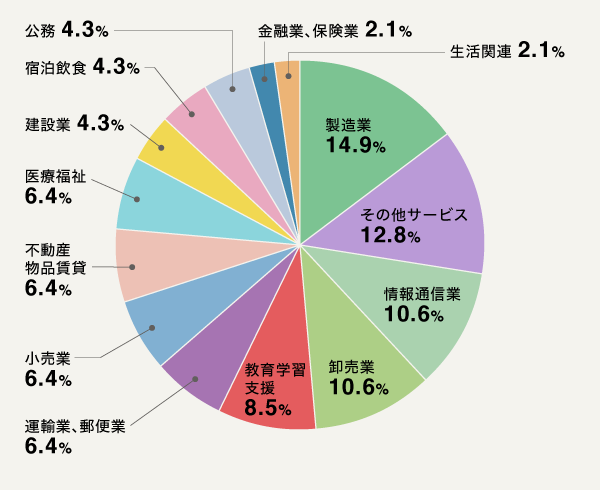

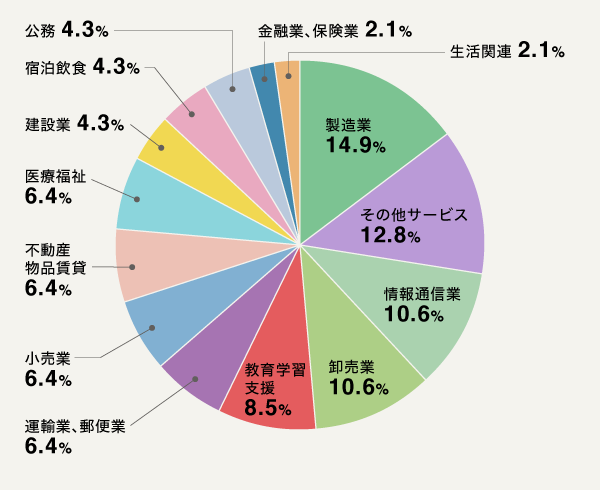

Career

資格・進路・就職

取得できる資格

高等学校教諭一種免許状(地理歴史)

高等学校教諭一種免許状(公民)

中学校教諭一種免許状(社会)

小学校教諭一種免許状 ※1

博物館学芸員(国家資格)

※1 小学校一種は、中学校の教員免許を取得し、かつ他大学との協定による通信教育プログラムを受講する必要があります。

卒業後の進路

主な進路・就職先

大学院進学

東京大学大学院、大阪大学大学院、京都教育大学大学院、立命館大学大学院、龍谷大学大学院、京都外国語大学大学院、京都先端科学大学大学院、東海大学大学院、追手門学院大学大学院、京都文教大学大学院

建設業

大和ハウス工業株式会社、三井住友建設株式会社

製造業

ニデック株式会社、ニデックドライブテクノロジー株式会社、ニデックテクノモータ株式会社、リコージャパン株式会社、株式会社アシックス、株式会社資生堂、西川株式会社、佐川印刷株式会社、株式会社グラフィック、日本電気硝子株式会社、株式会社Danto Tile、山崎製パン株式会社、株式会社井筒八ツ橋本舗、株式会社鼓月、株式会社老松、株式会社満月、株式会社たねや、株式会社ロマンライフ、ドギーマンハヤシ株式会社

情報通信業

キヤノンITソリューションズ株式会社、JCOM 株式会社、I&Jデジタルイノベーション株式会社、株式会社KYOSO、医療システムズ株式会社、株式会社モバイルコミュニケーションズ、株式会社コスモネット、株式会社サイネックス

運輸郵便業

大阪市高速電気軌道株式会社(大阪メトロ)、ヤマト運輸株式会社、佐川急便株式会社、株式会社JAL スカイ大阪、JALスカイエアポート沖縄株式会社、スイスポートジャパン株式会社

卸売業・小売業

イオンリテール株式会社、株式会社ニトリ、株式会社ニッセンホールディングス、ファイテン株式会社、株式会社ローソン、株式会社ライフコーポレーション、株式会社LIXILビバ、株式会社ナフコ、株式会社コスモス薬品、日清医療食品株式会社、株式会社京阪百貨店、株式会社マツモト、ゼビオホールディングス株式会社、株式会社増田医科器械、株式会社アルペン、株式会社神明ホールディングス、米久株式会社

金融業

三井住友信託銀行株式会社、株式会社京都銀行、京都中央信用金庫、SMBC日興証券株式会社、JPアセット証券株式会社

不動産業・物品賃貸業

積水ハウス不動産関西株式会社、株式会社アーネストワン、株式会社長栄、株式会社エリッツホールディングス、株式会社京都ライフ、株式会社ジェイ・エス・ビー、株式会社ハウスドゥ

学術研究・専門・技術サービス業

株式会社高知新聞企業、株式会社エヌリンクス

宿泊業・飲食サービス業

藤田観光株式会社、株式会社バルニバービ、ANAクラウンプラザホテル京都、株式会社星野リゾート、ホテルニューアワジグループ、株式会社長楽館、株式会社くらコーポレーション、株式会社グルメ杵屋、

生活関連サービス業、娯楽業

株式会社スクールパートナー、株式会社ミス・パリ、株式会社西洋舎

教育・学習支援業

京都市教育委員会、静岡市教育委員会(中学社会科)、島根県教育委員会(中学社会科)、香川県教育委員会、私立高校教員(地理歴史)、株式会社ウィルウェイ(馬渕教育グループ)

医療・福祉

医療法人清仁会 シミズ病院グループ、医療法人社団洛和会ヘルスケアシステム、医療法人社団行陵会(京都大原記念病院グループ)、社会福祉法人衆善会和敬学園、株式会社近畿予防医学研究所、株式会社ベネッセスタイルケア、SOMPOケア株式会社

複合サービス業

福井県民生活協同組合(県民せいきょう)、京都農業協同組合(JA京都)、大学生協関西北陸事業連合

サービス業

キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社パソナ、株式会社SCREENビジネスエキスパート、社団法人京都微生物研究所、パナソニック防災システムズ株式会社、綜合警備保障株式会社、セントラル警備保障株式会社、アデコ株式会社、株式会社エイジェック、フジアルテ株式会社

公務

京都府警察本部、自衛隊、菊川市役所

Policy

教育ポリシー

教育目的

歴史学及び周辺分野の基礎的知識と調査研究技能を十分に体得し、それを実社会において問題解決に活用できる人材を育成する。

卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

1.知識・理解

1.1 歴史文化に関する幅広い教養と専門的知識を身に付け、その豊かな人間性を変容する現代社会のために活用することができる。

2.技能

2.1 優れた文章読解能力を身に付け、自らの思考を口頭および文章あるいはデジタル媒体で他者に伝えることができる。

2.2 発表や聞きとり調査の経験などを活用して、他者と適切にコミュニケーションをとり、互いの理解を深めることができる。

3.思考・判断・表現

3.1 歴史文化に関する専門的学修を通じて獲得した知識・思考方法で、社会における問題を発見し、必要な情報を収集・分析し、対処することができる。

3.2 自ら設定した主題について、文献調査やフィールドワークなどを通して収集した資料を、客観的に分析しながら、批判的に考察できる。

4.関心・意欲・態度

4.1 現代社会やその歴史文化に対する関心を強く持ち、さまざまな問題の解決に能動的に取り組むことができる。

4.2 現状の課題に対して、協働して取り組み、集団のなかで自分の役割を果たすことができる。

教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)

1.教育課程編成

1.1 学科の学修を活かした進路に進むため、歴史文化を多様な視点から学びます。

1.2 専門的知見に基づく主体的な行動力および問題解決力を育成するために、学科専門科目には、基礎的事項を学ぶ基礎科目、より高度な内容を学ぶ展開科目を設けます。

1.3 教職・学芸員という専門職の資格を取得するための課程を設置します。

2.学修方法・学修過程

(学修方法)

2.1 4年間の学修課程では、教員が学生に寄り添って行う指導の下で、教養科目や専門科目を理論的に学修するだけでなく、体験学修およびキャリア学修も連動させながら実践的かつ能動的に学修します。

(学修過程)

2.2.1 講義形式科目で各分野の知識を学び、実習形式科目で実践的な経験を積み、演習形式科目で情報伝達能力を高めます。

2.2.2 1 年生秋から 2 年生春にかけて学ぶ必修の授業で、基礎的な知識を横断的に学び、また 2 年生から歴史文化学地域探究演習を複数学ぶことで、複眼的な視点を涵養しながら、歴史文化学基礎ゼミの選択を行います。

2.2.3 2 年生で学ぶ基礎ゼミにおいて、各分野の論文や資料読解の基礎力を高め、3 年生・4 年生で学ぶ少人数の専門ゼミにおいて、きめ細やかな指導を受けながら、一定水準以上の卒業論文を作成します。

2.2.4 演習などにおける集団作業を通じて、集団のなかで自分の役割を果たすことができる協働力を涵養します。

2.2.5 大学での学びの意義づけも重視して、卒業後の人生を見据えたキャリア教育を学修します。

(学修過程)

2.3 歴史文化学科では、専門的知見に基づく主体的な行動力および問題解決力の修得を目的として、段階的に学修しながら卒業論文を作成します。

3.学修成果の評価

3.1 学修成果は、ディプロマ・ポリシーで定められた能力と、カリキュラムの各科目で設定される到達目標の達成度を示すものであり、アセスメント・プランに従って多様な方法で学修成果を評価します。

3.2 各科目の内容、到達目標、および評価方法・基準はシラバスに示され、到達目標の達成度が評価されます。

入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)

本学科の教育目的に示した人材を育成するために、明確な目的意識と情熱を持ち、高等学校で履修した教科・科目について、基礎的な知識を有し、自分の考えを伝えられる日本語力、さまざまな課題に積極的に挑戦しようとする意欲、活動に積極的に取り組む姿勢、コミュニケーションを効果的に図り、相互理解に努めようとする態度を有する人を求めます。

1.知識・技能

・高等学校で履修する国語、英語、地理歴史などについての基礎的な知識を持つ。

2.思考力・判断力・表現力

・歴史文化について考え判断する能力があり、自分の考えを表現できる。

3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

・歴史文化に強い興味・関心があり、未知のことを主体的に探究する強い意欲を持つ。

・発表やフィールドワークなどを、多様な人々と協働して取り組める。