研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

インセンティブを使った節電行動の促進

経済経営学部 経済学科

石原 卓典 准教授

近年、“電力需給ひっ迫”という言葉をよく耳にします。日本の電力不足においては、根本的な解決策が取られておらず、今後も一人一人の節電への取り組みが重要です。しかし、なかなか積極的に行う気持ちになれないのも事実。そんな節電に対して、人はどのような動機があれば進んで行うようになるのかといったことを経済学の側面から研究しているのが石原先生です。研究の結果から得た成果や、未来への課題、展望についてお話を伺いました。

Q1. 「現在、取り組んでいらっしゃる研究内容についてお聞かせください」

現在取り組んでいるのは、「インセンティブを使った節電行動の促進」についての研究です。インセンティブとは、価格を変化させたり、金銭的な罰や報酬を与えることで、ある行動を取ることの動機付けを行うことを指します。このようなインセンティブによる節電効果を測るために、日常生活の中で仮説検証を行うフィールド実験という手法を用いて、研究を行っています。

Q2. 「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

再生可能エネルギーの普及・転換が進んでいますが、まだまだ日本においては火力発電への依存度が高い状況にあります。そのため、CO2排出量を削減するためには一つ一つの家庭における節電努力が大事になってきます。そうした家庭における節電を促すための取り組みとして、経済学的なアプローチで解決できるところはないかと考え研究に取り組んでいます。

Q3.「研究内容の詳細を教えてください」

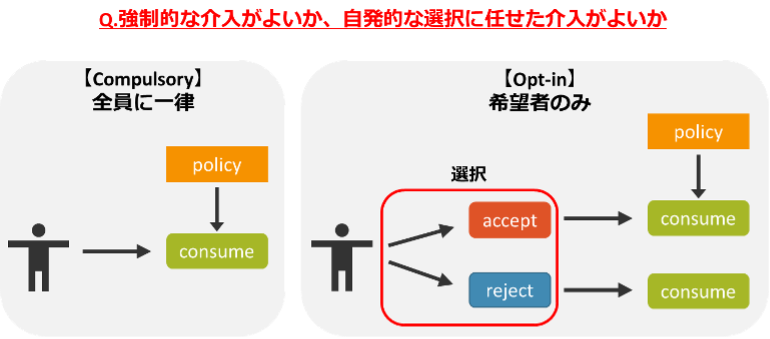

石原他(2021)では、2020年度夏季に、日本国内に住む3,870世帯を対象にフィールド実験を実施しました。この研究では、実験に参加する世帯を1)統制群、2)強制型介入群、3)選択型介入群の3群にランダムに分け、介入群に対して節電1kWhあたり100円のリベート報酬を与えるということを行いました。

この研究で主に見たかったのは、強制的に報酬を与える場合と、自分の選択に応じて報酬が受けられる場合で、節電効果に違いが出るのかということです。自分で報酬を受けるかどうかを選べる場合には、より自信のある人、言い換えればより節電努力をしてくれそうな人が報酬を受けてくれると予想されます。そのため、節電努力をしそうな人にも、しなさそうな人にも、報酬を与えてしまう強制型の介入よりも自分で報酬を受けるかどうかを選べる選択型の介入の方が節電効果は高くなることが予想されます。

実験の結果としては、強制型介入群では平均して6%の節電効果が見られました。選択型介入群では、37%の世帯が報酬を受け取ることを選び、群全体としては4%の節電効果が見られました。特に実際に報酬を受けた世帯に限って効果を見た場合には、12%程度の節電効果が見られることが分かりました。また世帯所得などの違いによって、節電効果の表れ方に違いがあり、世帯の属性による異質性があることが分かりました。

《参考文献》

石原卓典, 佐々木周作, 木戸大道, 依田高典. (2021). 強制か選択か?: リベート施策と節電行動のフィールド実験. 京都大学経済学研究科, ディスカッションペーパー J-21-004.

Q4. 「現時点での成果や発見を教えてください」

2022年初頭に、寒波やLNGの高騰などにより、電力がひっ迫するという事態が起こりました。その後のウクライナとロシアの戦争による影響もあり、電力資源の確保に苦慮する事態が生じています。そうしたことから、CO2排出量の問題だけにとどまらず、電力需給をどのように安定させるのかということが現在の日本における問題の一つとなっています。

供給の問題を解決することはもちろん大事ですが、節電などによって需要を抑えるということも一つの対策として考えることができます。近年では、こうした需要側をコントロールする施策はデマンド・レスポンスとして注目されています。

Q5. 「今後の課題、展望を教えてください」

将来的に再エネが普及していく中で問題となるのが、電力負荷の平準化であると思います。例えば太陽光発電のようなものを考えると、夏の昼間にはよく発電しますが、雨が降ったり夜になったりすると発電できなくなることが考えられます。そのため電気を貯蔵する手段が必要となりますが、蓄電池は高価であるため、なかなか普及が進まない可能性があります。

そうした中で注目されているのが、電気自動車(EV)の蓄電池としての利用です。車は多くの人が利用しており、もしガソリン車からEVへの切り替えが進めば、EVを蓄電池として利用することが可能となるかもしれません。

ただ、人間はそうそう都合よく動かないものです。EVの普及や蓄電池としての利用にはまだまだハードルがあることが予想されます。そのため、どのようにすればEVが普及するのかといったことや、EVのデマンド・レスポンスについて研究していきたいと考えています。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。