教員×学生の研究日誌

Research Journals

2024.05.30

脳波を用いたコミュニケーションを実現し、

医療・介護にイノベーションを。

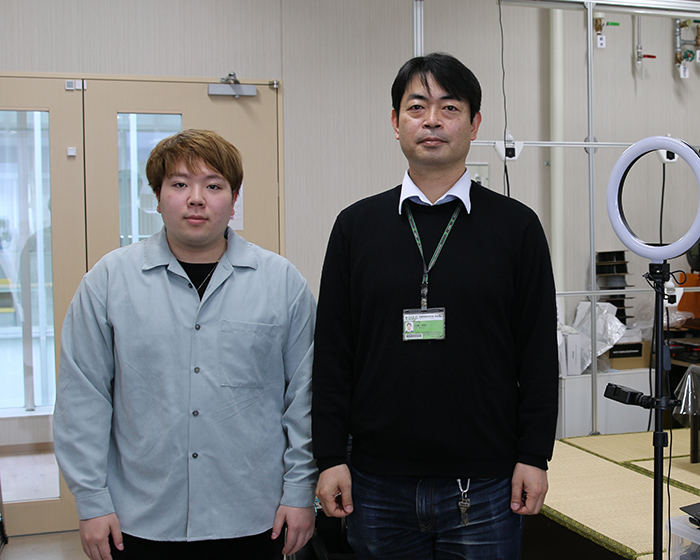

工学部 電気機械システム工学科 4年生

茶谷 瑛佑 さん(取材当時)

工学部 機械電気システム工学科

佐藤 啓宏 講師

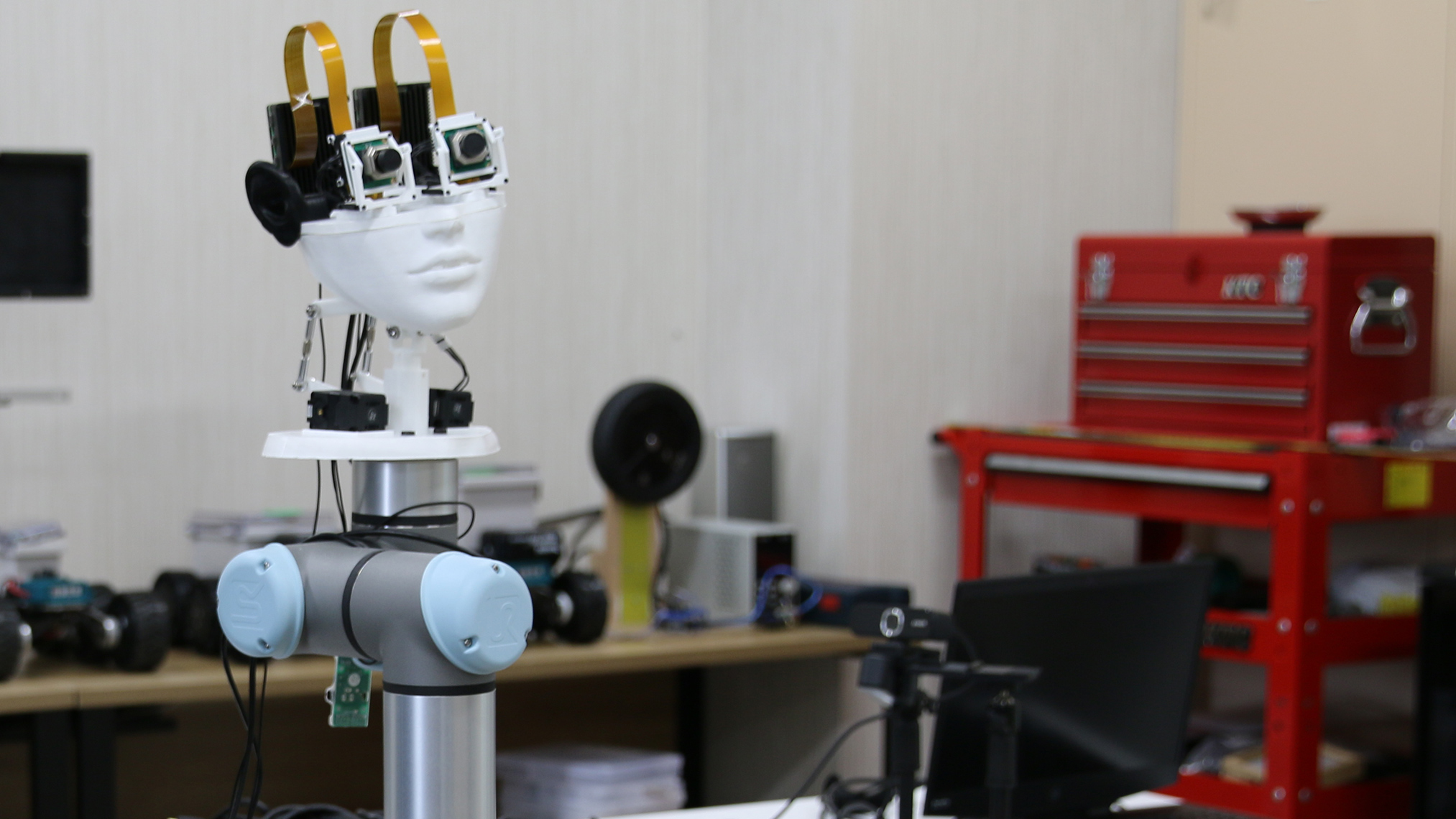

頭の中で想像した絵や言葉が、そのままパソコンなどに映し出される。そんな、まるでSF映画のような話を実現させようと考えているのが、佐藤研究室に所属する茶谷さんです。研究しているのは、脳波デバイスを用いたコミュニケーションについて。この研究における現段階での成果、そして、人のコミュニケーションをこれからどのように変えていく可能性があるのか、また、こうしたユニークな研究テーマを実践する佐藤先生の研究に対する考え方についてお話を伺いました。

操作や発声なしでロボットを操作できる仕組みに、研究意欲がわいた。

大学院への進学か、就職かで悩んでいた大学3年生の夏、大学のオープンキャンパスでアルバイトをしていた際に、さまざまな先生の研究室を高校生に紹介する機会がありました。そこで、大学院生の先輩が脳波デバイスを使ってロボットアームを動かす研究を行っていることを知ったのが、脳波の研究をしている佐藤研究室に興味を抱いたきっかけです。また、小さいころから『頭に思い描くイメージをそのまま絵としてアウトプットできたら面白いな』と思っていたため、それがこの研究室で実現できるかもしれないと感じ大学院進学を決めました。

現在の研究テーマは、「脳波デバイスを用いた大規模言語モデルとのコミュニケーションの探究」です。大規模言語モデルとは、ChatGPTなど近年話題になっている生成AIを指します。脳波を使い大規模言語モデルを活用することができれば、現在のようなキーボードの操作が不要になり、頭で考えたことを言語化できたり、コミュニケーションを取ったりすることが可能になります。この研究を始めるきっかけをくれたのが、佐藤先生です。オープンキャンパスでの体験にとても興味がわいたという話をすると、生成AIと脳波を一緒に扱うテーマにしてはどうかとアドバイスをいただきました。佐藤先生はとても気さくで相談がしやすい先生です。佐藤先生の研究室では事前に決まった研究内容はなく、学生が興味を持ったことに対するテーマを一緒に考えてくれます。自主性が必要とされますが、こうしたスタイルの研究室だからこそ、私は伸び伸びと研究に打ち込めていると感じています。

ハンディキャップも、脳波で乗り越える。

脳波を活用して、考えていることを自動で言語化したり、思い描いていることを絵にできるようにすることが私の最終的な目標です。でも、実際にはこの目標に到達するまでに多くのハードルがあります。現時点では、視覚をつかさどる脳の後頭葉に与えられた刺激情報を基にコマンドを実行し、そのコマンドを用いて生成AIと会話を行うことに成功しました。自分で作ったプログラムが、想定通りに動いたときは本当にうれしかったです。今は視覚情報を用いず、頭の中で念じるだけでキーボードを押すなどのコマンドを実行することを目標としています。ただし、“念じる”と言っても念じ方は人それぞれです。そこで、脳波をトレーニングする研究を進めています。この研究が進めば、医療や介護分野に応用できる技術になるでしょう。手足が不自由な方や、言葉をうまく発することが難しい方でも、どんなハンディキャップを背負っていても、スムーズにコミュニケーションを取ることができます。コミュニケーションだけでなく、車いすによる移動も手を使わずにできるようになるはずです。

ただし、脳波デバイスを用いたコミュニケーションは、障害を持つ人々だけのためではありません。このデバイスが携帯電話のように一般的に使われるようになり、障害のない人々に対しても、従来のコミュニケーション方法よりも豊かなやりとりを提供することを目指しています。

そんな新しい未来を実現するために、今後もさらに研究を深めていければと考えています。

ある日の研究室の一日

脳波デバイスで実行できるコードやサンプルを、論文やWebサイトで調査する。

得た情報を基に実際にコードを作成していき、エラーや課題を確認した上で修正に取り掛かる。

再度実験の続きに取り掛かる。

ある程度想定通りにいけば、先生とのミーティングで発表するためにパワーポイントで資料を作成していく。

今週行った研究についてミーティングで発表し、先生からのアドバイスをいただく。

ミーティングで浮き彫りになった問題や、今後の方針を基に作業を行う。

明日することを軽くリストアップした後、帰宅。

先生からの一言

学生には最初に、研究室の活動の目的は「論文を書くこと」だと理解してもらうようにしています。論文を書くためには、「世の中にまだない新しいこと」をほんの少しでもいいから提案して実現可能であることを示さなければなりません。研究テーマを決めるときトップダウンで与えるのではなく、学生の提案を基に何か新しいことができないかを一緒に調査して議論しつつ固めていくという方針を取っています。研究テーマを学生に決めさせることは、一般に研究がうまくいかない方法の一つだとされてきました。確かに、学生からは自分の知識や経験から遠いトピックが提案されてくることも少なくありません。それでもこの方針を取っているのは、(学生には秘密ですが)実は学生の自主性を尊重するとかそういうのとは少し違って、猛烈な速さで進歩するロボット工学やAI分野で新しいことを提案するためには、学生の新しい感性やユニークな視点が必要だと考えているからです。本気の「好き」や興味から来るアイデアはとても強力で貴重です。また大学院で、やりたいことを自分で決めてやり抜く経験をすることは、新しい理論や技術を学ぶこと以上に、長い人生の中では貴重なものになると信じています。この先も技術の進歩に連れて、研究のやり方もどんどん変わっていくし、変えていかなければならないと思っています。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。