研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

神経心理学的事例の研究と先端技術の融合:認知症支援に向けた新たな展開

健康医療学部 言語聴覚学科

吉村 貴子 教授

認知症のコミュニケーション障害に焦点を当て、認知神経心理学、言語聴覚障害学の観点からコミュニケーションを支援する方法を研究している吉村先生。近年は、VRなどの先端技術を駆使した効果的な意思疎通の開発も検討しています。高齢化が進む日本で、認知症の方と家族や支援者のコミュニケーションにどのような課題があるのか、そして、現在進めている“視線”を使った新しい意思疎通の研究とはどのようなものかをお伺いしました。

Q1.「現在取り組んでいる研究内容についてお聞かせください」

専門である認知神経心理学、言語聴覚障害学に関する研究に取り組んでいます。認知神経心理学では、私たちの脳が情報を処理する方法を理解し、解明することが目的です。例えば、私たちが見たり聞いたりする情報がどのように脳で処理されるかを明らかにします。

この研究で、人の脳がどのように働き、私たちの行動や感情にどのような影響を与えるかを解明することも目指しています。脳に損傷があると、どのように行動や感情が変わるかについても研究しています。このような研究は、脳損傷や神経疾患に苦しむ人々を支援する方法を見つけるのに役立ちます。脳損傷を受けた人が日常生活に復帰するためのリハビリテーションプログラムを開発することにもつながります。

特に現在は、認知症の人のコミュニケーション障害に焦点を当て、認知神経心理学、そして言語聴覚障害学の観点からコミュニケーションを支援する方法を研究しています。そして、認知症の人のコミュニケーションでの困難を、先端技術と融合することでより効果的に支援する手法を開発することも目指しています。

Q2.「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

この研究に取り組むきっかけは、大学生のころに抱いた疑問から始まりました。人がなぜことばを使ってコミュニケーションを取れるのか、その背景には何が働いているのか、これらの問いに私は深く興味を持ちました。

この興味が私を心理学、神経科学、言語学などの分野へと導き、それぞれの視点からことばの本質や役割を探求することになりました。

ことばは、私たちが他者と交流し、関係を築くための大切な手段です。コミュニケーションは、家族や友人、さらには社会全体との絆を築くのに欠かせません。ことばやコミュニケーションの研究は、コミュニケーションの効果的な行い方や、言語障害やコミュニケーション障害を持つ人々を支援する方法を見つけることに役立ちます。

ことばやコミュニケーションの研究は、私たちが社会と結び付き、心豊かな生活を送る上で欠かせないものです。それにより、人生の本質を理解し、より良い社会を築くための手助けをすることが期待されます。

Q3.「研究内容の詳細を教えてください」

言語聴覚士、公認心理師として、失語症、記憶障害、認知症などの神経心理学的事例に対する臨床活動を長年行い、現在も関連病院などでその活動を続けています。最近の研究としては、認知症の人と家族介護者に関する研究を行っています。

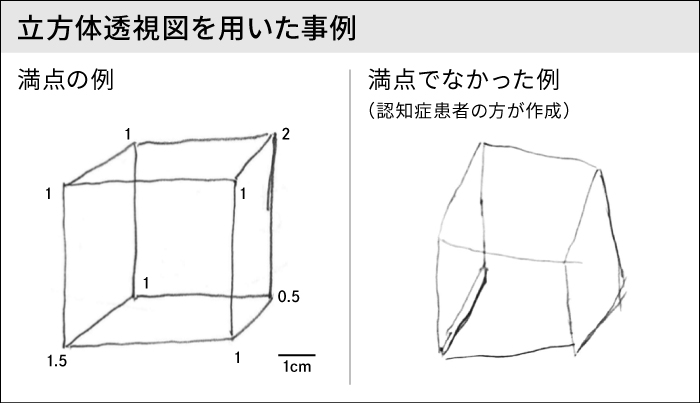

具体的には、認知症の高齢者と認知症でない高齢者の認知機能の特性に焦点を当て、伝統的な神経心理学的評価方法である立方体模写や数唱などを再検証し、脳内神経基盤との関連を分析しています。これにより、高齢者の認知特性をより詳細に理解し、適切な支援や介入方法の提案につなげています。

Yoshimura, T., Osawa, A. and Maeshima, S. (2021), Assessment of cube-copying among community-dwelling elderly living in Japan using the vertex criterion and parallelism. Psychogeriatrics, 21: 722-729.

https://doi.org/10.1111/psyg.12730

他には、認知症の人とのコミュニケーションや意思決定、家族介護者など周囲の人の理解や指導の重要性も提言しています。つまり、新たなコミュニケーション法を実践的に確立し、円滑に日常へ取り入れることができるように、家族介護者など周囲の人が理解しやすい効果的な指導方法についても提案しています。

これまでの研究をさらに発展させて、現在は認知症の人の視線行動をアイトラッキング装置で調べて、ことばと視線の関係についての調査を進めています。さらに、認知症の人が現代において抱える課題をより効果的に解決するために、仮想現実(VR)や拡張現実(AR)を通した研究をスタートしています。

Q4.「現時点での成果や発見を教えてください」

認知症が重症になると、意思疎通がうまくできなくなります。例えば発音の障害が重度であれば、文字で書くことや絵を指すなどの代償手段を用いて意思疎通を図ることができますが、重度の認知症では障害が複合的となり、代償手段を用いても意思疎通の改善にはつながりにくいことが多くなります。

重度になり自らの意思をことばで表すことが困難になると、周囲による代理の意思決定が必要な時期となります。そのため、認知症の人が自ら主体的に意思決定することが難しくなる場合があります。どのようにすれば、受動的なコミュニケーションから脱却できるのだろうかと思いました。

なかなか解決策が見いだせない中、ある研究の調査に協力してくださった認知症の人と出会いました。ことばの障害が重度で、話すことは難しかったです。その方は持参した写真を私と一緒に見ていました。その写真をじっと見つめたあとに私の方を見たので、私がその写真にあった物の名前を言って共感した反応を示すとほほ笑みうなずきました。一方で、他の絵や写真によっては見つめない場面もありました。

認知症の人が自分の気持ちを視線で表現していることに気付き、相手もその視線に注意を払うことで、認知症の人が自分の意思を表現し、コミュニケーションを主体的に続けることができる可能性があると考えました。現在行っている視線行動の調査では、視線とコミュニケーションの関係に特徴的な反応が見られることが分かっています。

Q5.「今後の課題、展望を教えてください」

認知症の人が自らの意思を表現するのに視線も重要な手段になることが分かってきましたが、今後の研究では、視線情報を活用して、認知症の方が意思を表現し、コミュニケーションを図るためのアプリケーションの開発をしていきたいと思っています。これにより、認知症の方との意思疎通を支援し、意思決定能力を促進できる可能性を高めたいです。

もう一つは、仮想現実(VR)を用いた研究です。VRを用いた研究は認知機能の改善のみならず、認知症の人の日常生活への介入手段として活用することで認知症の人の生活や人生の質を向上させるなど、大きな可能性を秘めています。そのため、工学、心理学、神経科学などさまざまな観点から取り組まれている分野の一つです。認知症の人のために役立つVR技術の活用には、VRアプリケーションやコンテンツの開発が重要な鍵を握ります。これまで研究してきた認知神経心理学的な知見が活かされれば、認知症の人の視点に立った取り組みができると思っています。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。