研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

江戸時代の常識をひもとく妖怪研究。

人文学部 歴史文化学科

木場 貴俊 准教授

コロナ禍において、疫病の流行を防ぐアマビエという妖怪の存在が、SNSを通じて一大ブームを起こしました。妖怪と聞くと、多くの人がおとぎ話のような架空の世界を想像するかもしれません。しかし、妖怪や怪異(あやしい物事)といった分野は、江戸時代から著名な学者によって論じられてきたテーマでもあります。妖怪や怪異をひもとくことで、当時の人々の暮らしや、その時代に「常識」と考えられていた知識を研究しているのが木場先生。この研究に取り組み始めたきっかけや、研究の内容、成果についてお話を伺いました。

Q1.「現在取り組んでいる研究内容についてお聞かせください」

最近は、荻生徂徠や平田篤胤といった歴史の教科書に登場する学者たちが、怪異(あやしい物事)に対して、どのように認識し考えていたのかを研究しています。もともと、大学の卒業研究では林羅山(徳川幕府のブレーンだった学者で、歴史の教科書にも出てきます)の怪異に対する認識を考察したので、その延長線上のことを現在もやっています。他は、江戸時代に当時の民衆は日本史をどのように学習していたのかも研究しています。特に、挿絵が入った「絵入年代記」と呼ばれる本について分析しています。

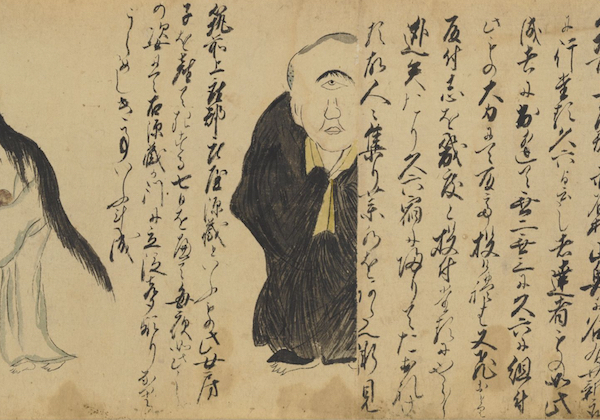

資料所蔵:国際日本文化研究センター(日文研)

Q2.「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

もともと妖怪が好きで、大学でもそれらをテーマに研究したいと思っていました。ただ、妖怪は素材にすぎないので、専門で教えてくれる大学はありません。素材をどのように生かすかは、歴史学や文学、民俗学など、それぞれの学問分野の研究方法を応用するしかありません。私の場合は、歴史学が性に合っていたので、その方法論に沿わせて研究しています。妖怪は、あまり歴史学では注目されてこなかったトピックでしたが、最近になって過去の事象を考える素材として注目されています。

資料所蔵:国際日本文化研究センター(日文研)

Q3.「研究内容の詳細を教えてください」

Q1でも答えたように、江戸時代の学者たちが妖怪や怪異についてどのように考えていたのかについては、大学生の時分から研究しています。それに加えて、江戸時代に描かれた妖怪の絵画の分析を絵師と併せて考えたり、当時の辞書の記載についても考えています。辞書は、当時の一般的な知識を記したもの、つまり「常識」を掲載しています。そこにおける妖怪・怪異の情報を分析することで、当時の「常識」としてどのように理解されていたのかが分かります。後は、「絵入年代記」の研究です。

資料所蔵:国際日本文化研究センター(日文研)

Q4.「現時点での成果や発見を教えてください」

歴史教科書に載っている有名な学者も、意外と妖怪・怪異について言説を残しているのは、素直な驚きでした。また、最近各地を巡回している「水木しげるの妖怪」展にも協力していて、妖怪画の歴史の中に水木しげる先生を位置付ける作業をしました。

答えが出ないときは、問いを見直すか、根拠になる資料を読み直すかのいずれかです。後は、四六時中心の中に問いをとどめておくことも大事です。

Q5.「今後の課題、展望を教えてください」

今後もさまざまな人の妖怪・怪異に対する理解を研究していくことです。それが先鞭となって、新たな研究者が出てくることが望ましいです。

資料所蔵:国際日本文化研究センター(日文研)

身近に現れる研究テーマ

当たり前にあると思われている物事は、実はそうではありません。食生活や移動の仕方などのように、昔からあったものではなく、意外と最近になって現れたものは少なくないのです。当たり前だと思っていることをまず疑うところに、物事を深く考えるためのヒントがあります。

※背景画像について

【吉光 百鬼ノ図】より一部抜粋

資料所蔵:国際日本文化研究センター(日文研)

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。