研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

板木デジタルアーカイブで切り開く江戸時代の出版研究

人文学部 歴史文化学科

金子 貴昭 准教授

本の出版の歴史は古く、実は江戸時代にはすでに存在していました。当時の本は、板木(はんぎ)という木版を使用して印刷されており、金子先生はこの板木に注目することで、本からだけでは読み取ることができなかった情報を考察し、江戸時代の出版の実態を明らかにする研究をしています。また、研究と並行して進めているのが、板木のデジタルアーカイブの構築です。これまでに約2万枚の板木を調査してきた研究の成果と、デジタルの力を活用して人文学の研究を進める意義についてお話を伺いました。

Q1.「現在取り組んでいる研究内容についてお聞かせください」

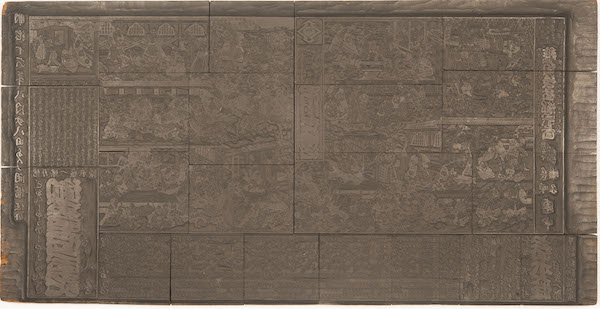

私は江戸時代の出版について研究しています。江戸時代には商業出版が発生し、現代のように大量の出版物が市民に行き渡りました。通常、出版研究は板本(はんぽん、印刷された本)を基礎資料として研究を進めますが、私が取り組んでいる研究は、板本を印刷するための板木(はんぎ、木版)を基礎資料としているのが非常にユニークな点です。板木に注目して研究すると、本を見ていただけでは見えてこなかった情報が浮かび上がってきます。その情報を丁寧に拾い上げて、板本や出版の記録から分かる情報と組み合わせて、当時の出版の実態を明らかにしていきます。

Q2.「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

学部の2年生のころ、江戸時代の文学を研究するゼミに配属されました。自ら希望したわけではなく自動的に配属されたゼミでしたが、そこで江戸時代の出版物に触れる機会を得て、出版された本を観察するようになりました。そこでは、「本当にこれは印刷されたものなのか?」「大昔にどうやってこれを印刷したのだろう?」「こんな細かいところまで印刷できるのか?」「紙に印刷して、本の形になるまでどんな過程があるのだろう?」「この本のこの部分はいったいどうなっているのだろう?」といった、たくさんの「はてな」を持ちながら学習を進めていきました。

その後しばらくは江戸時代の演劇を研究していましたが、大学院の博士後期課程に入るころ、上述の板木に出会う機会がありました。最初のうちは、「あぁこれが板木というものなんだな」という気持ちで見つめるばかりでしたが、見つめているうちにその圧倒的な存在感に惹かれて、少しずつ板木の観察と研究に取り組むようになり、次第に板木以外のことはしなくなるぐらいのめり込むようになりました。

江戸時代の板木は、現代までにそのほとんどが失われましたが、それでもまだ約20万枚は現存します。現存はしているのですが、板木は真っ黒く、かさ高く、とても扱いにくい存在で、所蔵されている方々もその取り扱いに悩んでおられます。そうした扱いにくい板木を研究に活用しながら、板木の面白さ、文化財としての価値を明らかにして、その魅力を広めていけたらと考えながら研究しています。

Q3.「研究内容の詳細を教えてください」

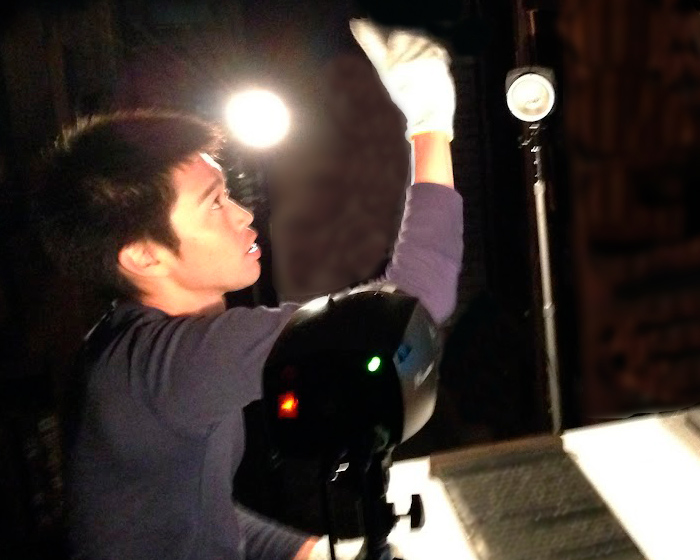

板木は印刷の道具ですから、板木から複数部の本が印刷され、運が良ければ現代に複数部の本が現存します。しかし、板木は版ですから、基本的には世の中に1セットしか存在しません。その板木に墨を付けて印刷しますので、板木は真っ黒な物体になります。そのため、ふつうに撮影しても真っ黒です。墨が付いていますし、重たいので、いつも板木の原物を見て研究することも難しいです。世の中に1セットしかない板木を研究活用するために、光の当て方を工夫しながら撮影して、板木のデジタルアーカイブを構築しています。そうすれば、私の研究を進めることもできますし、板木に興味を持った他の人も板木という研究資料を見て研究することができます。板木のデジタルアーカイブを構築しながら江戸時代の出版研究を進める、それが私の研究活動の核になっています。もちろん、板木だけではありません。板木から印刷された本や、出版の記録も同時に調査し、デジタルアーカイブを構築・公開しながら江戸時代の出版の実態に迫る研究を進めています。

Q4.「現時点での成果や発見を教えてください」

どのような研究であっても、成果を積み重ねることが大切です。例えば、印刷され、出版された本はこれまで多くの人々が閲覧し、その観察手法を蓄積してきました。それは「板本書誌学」と呼ばれています。しかし、板木にはそれがありませんでした。板木を1枚見ただけでは何も分からない。では100枚見てみよう。それで分からないことがあったら、次は1000枚見てみよう。そうやって、私はこれまでに約2万枚の板木をデジタル化しながら調査してきました。そうすると、この形式は古い、この形式は新しい、この彫り方は古い、この彫り方は新しいなど、だんだんと板木の観察手法が分かってきます。その蓄積を経て、板本書誌学に対する板木書誌学のようなものが出来上がってきて、板本書誌学をより重厚にすることに成功しています。

さらに、板木は印刷の道具にとどまらず、版権(出版の権利)そのものであるということが克明に浮かび上がってきました。例えば1点の本を印刷するのに10枚の板木が必要だったとして、2軒の出版元が50パーセントずつ権利を持つ場合、それぞれの出版元が半分の5枚ずつ板木を所有します。つまり、板木は権利の所在を明確にするツールだったのです。その権利を誰かに引き渡すとしましょう。そうすると、板木は譲渡先にきっちり引き渡されます。印刷の道具であり、権利の所在を明らかにする存在でもあった、板木はまさに江戸時代の出版の根本的な装置だったのだという実態が明確になってきました。

板木のデジタルアーカイブを構築しながら出版研究の成果を出す、そうした研究活動が認められ、2014年に日本出版学会賞奨励賞、2015年に第9回野上紘子記念アート・ドキュメンテーション学会賞を受賞しました。

Q5.「今後の課題、展望を教えてください」

先ほど、約20万枚の板木が現存すると指摘しましたが、私がこれまでに調査することができたのはたったの約2万枚、たった1割です。1枚でも多く現存する板木の調査を進めること、それを出版研究に活用できるようにすること、これが私の生涯をかけた展望です。課題は研究仲間づくりです。人前で何かお話するときに必ず言うのですが、板木研究の先駆者は永井一彰氏(奈良大学名誉教授)です。その次が私です。その次に続く方はおられません。仲間がいないと研究のスピードは格段に落ちてしまいます。どなたかが「日本の板木を研究しよう!」と手を挙げれば、その時点で、国内いや世界で3本の指に入ることができると言っても過言ではありません。手を挙げてくださる方が出てくるように、板木の魅力を伝えられるような研究成果を出していきたいと考えています。

私の研究にはデジタルアーカイブというキーワードが付いています。つまり、私はデジタルの力を使って人文学の研究を進めています。デジタルアーカイブ活動を通じて、デジタルと人文学の研究を組み合わせた「デジタル人文学」を発展させていくことも私の研究のテーマ・課題になっています。

身近に現れる研究テーマ

「板木が出てきたので、ちょっと印刷してみたい!」そういう声を時折お聞きします。私はプロフェッショナルの摺師ではありませんし、何でもかんでも摺ってよいとも思いませんが、板木を目の前にして、実際に摺ってみる経験をすること、木版文化が栄えた日本にいて、その文化を後世に伝えるために、木版の息吹を感じることは非常に大切であると思います。木版にかかわる研究に携わる者として、学術ではなく、エンターテインメントでよいからそうした機会を人々と共有できればと考えています。

笹屋伊織という和菓子屋に行くと、木を彫って作った菓子型が飾られていますね。木を彫って作るという点は、板木に共通しています。着物を染める際に、型紙という版が使われることがありますが、版を使うという点では、これも板木に共通しています。そうした目で見ると、私が研究テーマにしている板木の仲間は、意外と豊富に存在するように思います。木を彫るという文化、版を作るという文化、そうした視点で研究の輪が広がっていくとよいな、と期待しています。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。