研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

心と体によい効果のある個々に合った短時間の身体活動や運動を提案し、多くの人の健康寿命の延伸を目指す

健康医療学部 健康スポーツ学科

満石 寿 教授

理由は分からないけれど気分が落ち込む…。なぜか今日はうまく頭が働かない…。そうした状況に陥ることは、日常生活において決して珍しいことではありません。そんなとき、思い切り体を動かすことで気分が晴れたり、ちょっとした運動をすることで頭がスッキリしたという経験はないでしょうか。人の心と体、そして、脳の健康を維持し向上させるために、どのような行動や運動が必要なのかを科学的に明らかにするのが、満石先生の研究です。体と脳機能の関係性、そして、この研究の成果についてお話を伺いました。

Q1.「現在取り組んでいる研究内容についてお聞かせください」

人の心と体そして脳の健康を維持し向上させていくためには、どんな身体活動や運動が必要なのかを明らかにしていく研究に取り組んでいます。特に、私の研究では短時間で負担が少なく、どこでも誰でも実施可能な身体活動や運動の効果を検証しています。効果検証では、心理に関するアンケート(尺度)を用いた心理的反応、どのくらい心地よいか、負担になっているか、疲労またはリラックスしているかなどを自律神経活動、免疫機能、ストレスホルモンといったさまざまな生理的反応を心拍数、血圧、声や唾液から計測・解析し、心理・生理的反応の両方に焦点を当てて行っています。また、脳機能は、認知課題を用いて思考・判断の処理時間を計測し、体を動かすことがいかに脳の健康に影響しているかを調べています。また、身体活動や運動そして脳機能は、ストレスとの関連が大きいため、個々が日常生活の中で変化に気付き、身体活動や運動の実践や継続につなげていけるようストレス反応を可視化するためのデバイスの信頼性や妥当性の検証にも興味を持って取り組んでいます。

Q2.「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

日々の生活の中には、気分が落ち込む、憂うつでやる気が出ない、思考・判断がうまくいかない、寝られない、などのネガティブなこと、楽しい、幸せ、爽快、目覚めがいいなどのポジティブな心理的または生理的反応を自覚する機会があります。なぜ、そんな気持ちになるのか?どうしたらいいのか?と考え、インターネットでGoogle先生に尋ねることもあるでしょう。私は、小・中・高・大学と種目は異なるものの常に何かしらスポーツをしており、悩ましいことがあってもトレーニングやプレーをすることで気分がポジティブに変わる、または一時的に考えなくてよくなる時間ができることを体験していました。ただ、運動が嫌いな人も世の中にはいます。体力も人によって差があります。長時間体を動かすことが苦手な人もいます。体を動かすことや運動が好きな自分だけでなく、より多くの人が体を動かすことでポジティブな気分や健康的な身体を手に入れることができればいいなと思い、「身体活動や運動がもたらす効果を、心理的・生理的な両側面から科学的に検証する」ことに取り組み始めました。

Q3.「研究内容の詳細を教えてください」

子どもの研究では、身体活動量を高めること(たくさん動くこと)がいかにストレスを減らし、認知機能を向上させるかを明らかにする研究をしています。成人や高齢者の研究では、お手玉や体を動かしながら楽しむフィットネスゲーム、ストレッチ、登山(ハイキング)などさまざまな身体活動や運動に伴うストレス低減、認知機能向上に及ぼす効果について研究を行っています。

Q4.「現時点での成果や発見を教えてください」

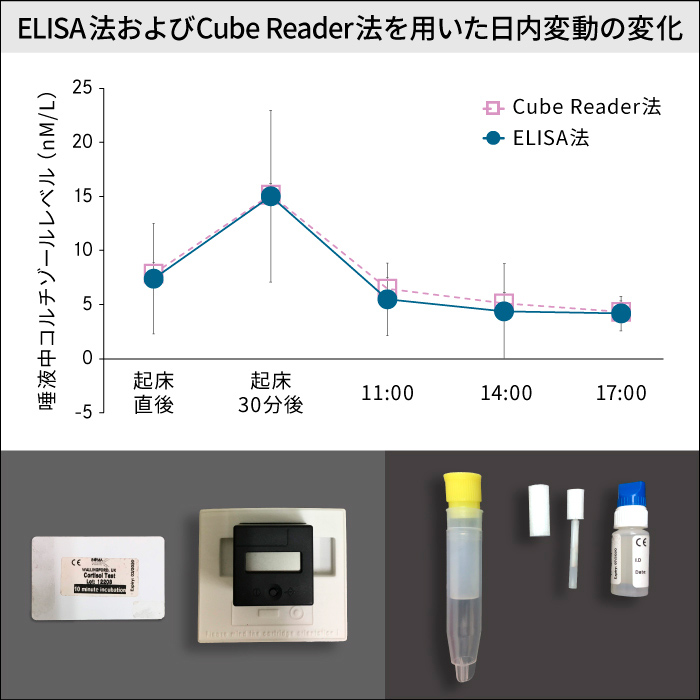

まずは、ストレス反応の測定と可視化についてです。私の研究では、多くの人が私の研究成果をヒントに自分の心身の健康を可視化し、管理にもつなげていけるよう一般の人でも測定ができる機器を可能な限り使用しながら効果検証を行っています。例えば、心拍数由来や声の反応によるストレス反応測定のデバイスも市販されている機器やiPhone、スマートフォンのアプリケーションを組み合わせて行うことも多いです。唾液中からのストレスホルモンの解析も大掛かりな実験室がなくても手軽に実施可能な装置を使用しています。しかし、データをどこまで細かく得るのか、そしてそのデータの信頼性や妥当性が確保されているかを確認する作業が非常に難しいです。多くの論文を確認し、自分自身でもデータを測定しながら信頼性と妥当性を検証していきます。調べれば調べるほど、一般の人でも測定でき、より正確で効率的な方法は何なのかを考える機会が増えていくことが研究の楽しみであると感じています。

その分析結果がほぼ相違ないと証明され、今ではプロスポーツ界でも導入され選手のパフォーマンスチェックに使われている。

次に、さまざまな身体活動や運動の効果を検証した例を紹介します。

【子どもが行う軽い運動と認知機能】

遊びとしてのコーディネーション運動(バランス能力やリズム感、反応速度などを培う運動)が例えば、親子遊び後は遊び前と比較してストレスの低下(唾液中コルチゾールの低下)が起こります。また、手足を多く使う運動は、認知的柔軟性という思考・判断を切り替える能力も向上させる可能性があります。認知機能は体力にも影響しています。面白いことに、幼少期の男児と女児では、認知機能の高さと関連がある体力の要素(例えば、握力や25m走など)が異なるかもしれません。つまり、男児と女児において認知機能をより活発に働かせる背景にある行動や運動が異なるのかもしれません。

【お手玉運動】

脳機能の活性化につながるお手玉運動の応用編となる動画です。お手玉を両手で目線まで、頭の上まで投げて取る、手を交差して取る、片手で投げて取るなど、リズムよく行うことでリラックス効果と脳活動の促進効果が得られます。幼児やサッカーをはじめとするスポーツ選手ではバランス能力やリズム感、反応速度などを培うコーディネーショントレーニングとして、一般の人たち(成人や高齢者など)には健康運動として活用することができます。

【フィットネスゲーム】

身体を動かす「フィットネス」と計画的思考を行うゲームである「テトリス」を同時に行うスマートフォンのアプリ「FITRIS(フィットリス)」が、一時的なストレス緩和と認知的柔軟性(思考を切り替える能力)の向上を促します。スマートフォンを使いゲーム感覚で楽しみながら行う短時間の「頭と身体の運動」は、気持ちや思考を切り替えたいときや少し体を動かしたいときに、どこでも手軽に実施できます。心身の健康や認知機能の維持につながる一つの手段として、活用の場が広がることが今後期待できます。

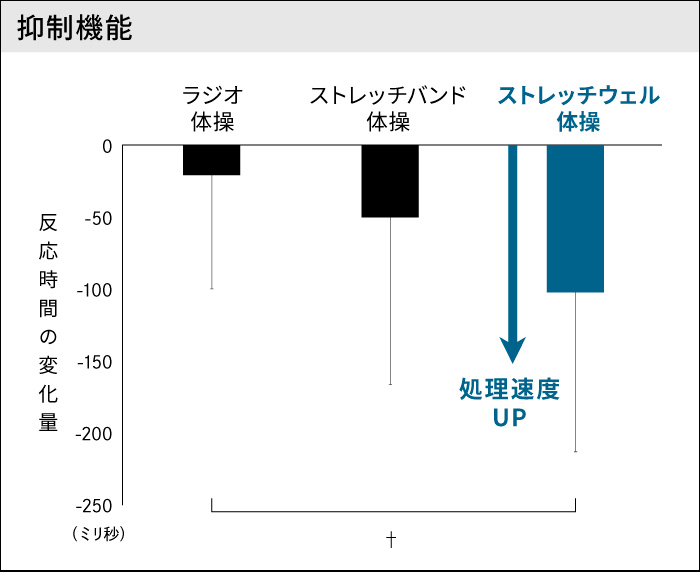

【ストレッチ】

14種類のストレッチから構成された「ストレッチウェル体操」では、7分間の実施により抑制機能(必要に応じて衝動的な思考や行動を止める力)、認知的柔軟性(思考や行動を切り替える力)ともに課題に対する反応時間が短くなり、一時的に認知機能が向上しました。特に、抑制機能の反応時間については「ストレッチウェル体操」の方が「ラジオ体操」と比較して速くなったことから、抑制機能を刺激する要素がより多く含まれている可能性が考えられます。

ストレッチの習慣化は体のメンテナンスとして重要であり、日常生活で体を快適に動かせることができることで、けがや負担の少ない運動の継続につながるとともに、心と体の健康、そして脳機能の向上をさらに促進させていくと考えています。

【登山(ハイキング)】

登山による自律神経活動や登山後の副交感神経活動を測定し、登山が心身に及ぼすポジティブな効果を検証しています。しかし、登山では年齢やザックの重さ、疲労などによって、不安・緊張が生じ、思考・判断が低下する可能性もあります。自分の心身の状態を客観的指標によって管理しながら登山することで危機管理意識を高めることを促す必要があります。従って、ザックの背負い方や登り方・歩き方の違いを比較検討することによって登山に伴う心身への負担が軽減され、意思決定や判断をスムーズに行うことができ無理な登山やけがのリスクを減らすことにつなげていけると考えています。

Q5.「今後の課題、展望を教えてください」

研究を行っているうちに、ストレスや運動が脳機能に影響することが、国内外の研究で分かってきました。例えば、継続的に体を動かす習慣を長く持つことでストレスが減るとともに気分がポジティブになり、脳機能の維持にもつながります。子どもは幼少期に脳の発達、大人は高齢期に 脳の衰退が生じていきます。これらの問題に対して体を動かすことで向上または維持できるのであれば、どんな人たちにどんな身体活動や運動を提供することが必要なのか?という問題とともに提供する運動をどのくらい継続してもらえるが非常に重要な点であると考えています。そのためには、自分の状態(よいことも悪いことも)を可視化することで受け入れ、動機付けに変えていくことが必要になります。心身の状態を可視化することやその状態をよりよい方向に導いていくことは、一般の人にとどまらずスポーツ選手にも重要です。

多くの人たちの心身の健康の維持・増進に貢献できるよう、いつでも、どこでも実施可能であり、短時間で効果が見いだせる個々に合った身体活動や運動の効果を検証していく仕組みが必要です。特に最近は、AIが発達してきていることもあり、個々に合った身体活動や運動を提供してくれるシステムも増えてきました。しかし、AIによって提供されたものが本当に効果的なのか、どのくらい持続すれば効果が得られるのかについては、まだまだこれから研究が必要であると考えています。

身近に現れる研究テーマ

スポーツの場面に限らず、「やる気」や「集中力」といった言葉が昔からさまざまな場面でよく使われます。私が実施している幼児の研究においても、「やる気」を高めるために必要な運動は何か?ということをテーマにしています。これも人の脳と心、自律神経活動である交感神経や副交感神経の活動と深く関係しています。やる気が出ないときや緊張してそわそわしているときに、お手玉を使ったジャグリングやストレッチをすることは非常に効果的であると考えています。その後、不思議とやる気が出てきたり、集中しやすくなったりするのです。リズム運動、手足に伝わる触覚だけでなく、視覚、聴覚、この事例一つ取っても、体を動かすことや運動することと私たちの心や脳のかかわりが、いかに密接であるかが分かります。最近は、さまざまなデバイスで人の心と体の反応が可視化できるようになってきました。1日の生活から取得できる心と体のデータにどんな意味があるのか日々考えることも、多くの人のストレスを減らし、脳機能を高め、心身の健康を支援するヒントを得るためには大切なことです。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。