研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

「植物に教えてもらった生物学」

バイオ環境学部 バイオサイエンス学科

三村 徹郎 教授

日本は世界的に見ても緑豊かな国として知られています。日本人にとって身近な存在である植物も、実は動物と全く同じ仕組みで生きているということをご存知でしょうか。この植物が生きる仕組みを、物理や化学の側面から明らかにしたのが三村先生。大学に入学するまで植物に興味がなかったと話す三村先生が、なぜこの研究に没頭することになったのか。そして、長年の研究結果から見えた植物の機構や、研究の先に見据えている未来についてお話を伺いました。

Q1.「現在取り組んでいる研究内容についてお聞かせください」

私の研究分野は、植物生理学と呼ばれています。植物という生き物はどのように生きているのか、その仕組みを、物理や化学の言葉で説明することを目指しています。その中でも特に植物の細胞に着目し、細胞の中や細胞同士の関係で起こっていることの仕組みを調べてきました。

植物は光合成をすることで、自分が生きていくために必要な栄養を、光と二酸化炭素と水から作り出すことは小学校でも学びます。しかしそれだけで十分かというと決してそんなことはありません。土の中から、窒素やリン、カリウムやカルシウムなどの必須元素と呼ばれる栄養分を取り込み、それを光合成で作り出した炭素化合物と結び付けて、自分の生活に必要な物質を作り出し、身体の中の組織に配分していくことで生きています。その仕組みを調べてきました。

また、植物は自分に必要な栄養を光合成で作り出したり、土壌から取り込むことで生きていけるので、食料を探して動く必要がなくなりました。それはとてもよいことのように思えますが、一方で周りの環境が変わってもそこから逃げることができなくなっています。そのため自分の周りの環境を感じ取って、それに合わせて自分の身体をさまざまに反応させることができるようになっています。その仕組みも調べています。

Q2.「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

私は世間的には「植物学者」と呼ばれるのだと思いますが、そうすると多くの方は、子どものころから植物が大好きで、野山を駆け回っては植物を採集している人を思い浮かべるかもしれません。しかし、私は大学生になるまで植物には全く興味がありませんでした。山歩きは好きでしたが、道の両側に生えている植物は全く見ることもせず、ひたすら頂上を目指すタイプでした。当時、生物学の研究をしてみたいと思ってはいましたが、人類学とか動物学が面白そうだったので、そちらに進学することを考えていました。しかし、成績が十分ではなかったので植物学の分野に振り分けられ、もう大学を辞めようかと思っているときに、植物を物理学的に研究されている先生が私のいた大学に赴任してこられ、その研究が面白かったので、それ以来植物の研究をしています。

しかし、今でも植物の名前はほとんど分かりませんし、誰かに植物の名前を尋ねられても全く答えられません。

社会的な意義はいろいろ理由付けはできますが、それはあまり意味があることには思えません。植物に全く興味がなかった私が植物学の研究を続けられたのは、研究をしてみたら、植物は動物(私たち人間も)と全く同じ仕組みで生きている生物なのだということが実感できるようになったからです。しかし、よく考えてみるとそれは全く当たり前のことです。私たち人間も植物も、今から三十数億年前にたった一度地球上に生まれた生命を同じ祖先として進化してきたのですから、同じ仕組みで生きていることに何の不思議もないのです。そのことは、中学・高校の生物学の教科書にも書かれていて、知識としては誰もが知っていることです。しかし、私はそのことを知っていてもそれが生きた感覚になっていたわけではありませんでした。自分で植物の生きている仕組みを調べるようになって初めて、植物も自分と同じ生物なのだということを実感するようになりました。

それで、研究内容というよりは、植物がどういう生き物であるかを具体的に知ってもらうことが、私の研究が社会とつながる意味だろうと感じています。

Q3.「研究内容の詳細を教えてください」

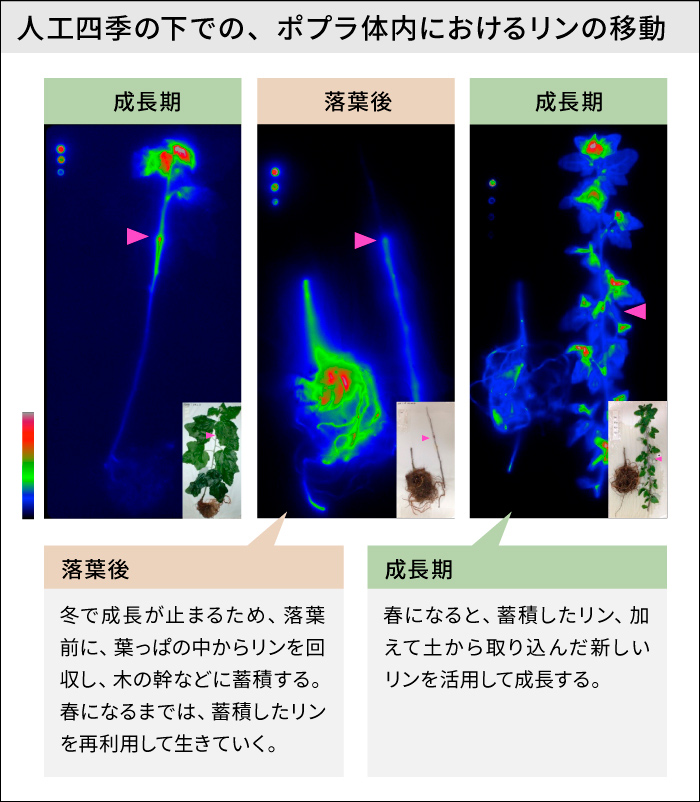

研究者として進めてきた研究の一つは、植物細胞を形づくるイオンや代謝物質が、どのように植物体内で合成、蓄積、分配されていくのかの仕組みの研究です。例えば、私の研究対象の一つにリンの吸収、代謝、分配機構があります。リンは植物の三大栄養素の一つで、土壌から吸収されることで、遺伝子やエネルギー物質の元になる化合物に作り変えられます。リンは生命にとって最重要な元素の一つなのですが、土壌中には十分な量がないため、植物はそれを節約して使う方法を編み出しています。例えば、落葉樹が秋になって葉を落とす前に、葉の細胞に含まれているリンを含むすべての重要な栄養素は、枝や幹に回収され、それが翌年の春、新しい葉が出るときに利用されることが知られていました。私の研究室では、ポプラを実験材料にリンが回収されて蓄積される分子機構の一端を明らかにしてきました。

また、リンなどの重要な栄養素、あるいは毒性物質は、いずれも植物細胞内の液胞と呼ばれる細胞内小器官に蓄積されることが知られています。そのため液胞の働きを知ることが極めて重要なので、そこで働く分子などを調べています。

Q4.「現時点での成果や発見を教えてください」

植物が土壌からいろいろな物質を取り込むときに働く物理的機構や、そのうちの一つであるリンが吸収・代謝・分配される機構を明らかにしてきました。また、細胞内にある植物固有の小器官である液胞を形づくる分子や、環境条件に応じて液胞の働きが変化する様子を明らかにしてきました。

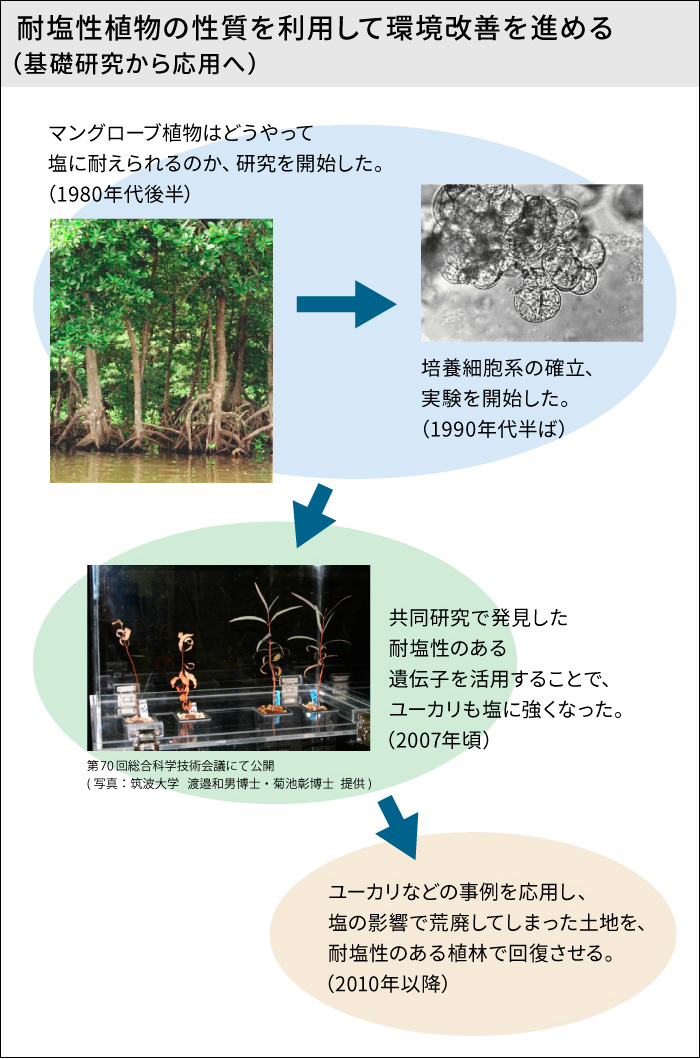

植物の環境応答の一つに耐塩性というものがあります。植物を高濃度の塩で処理すると細胞が死ぬことが多いのですが、塩に強いマングローブという植物の細胞では何が起こっているのかを調べるために、培養細胞を作ることにしました。そのために何万というサンプルを処理し、最終的にその一つだけから液体培地の中でも生育できる塩に強いマングローブの培養細胞系を作り出すことに成功しました。

どれだけ実験を繰り返せばよいのかが分からなかったので、培養細胞を作り出せたときは大変うれしかったことを覚えています。この培養細胞から、共同研究者のグループが、植物を塩に強くする遺伝子を単離することに成功し、さらにその遺伝子を使って耐塩性のユーカリが作られ、それは今、企業や国外の研究者により、植林に利用する方法が探られています。

この一連の研究には、30年以上がかかっているのですが、私が自分の好奇心だけで始めた研究を、多くの共同研究者がリレーのようにバトンを受け取ってくれて進んでいくことは、自然科学というものをどうやって進めていくべきなのかを考えさせてくれる良い経験になりました。

Q5.「今後の課題、展望を教えてください」

植物科学の実験は、ほそぼそとでも進めていきたいと思っていますが、一つの実験がまとまるのには、10年以上の時間がかかりますから、今進めている研究をどこまでやれるかは分かりません。ただ、植物が私たち人間と同じ生き物であり、植物たちと一緒に生きていくにはどうしたらよいかを考えるとともに、多くの方々に、そのことを知ってもらう活動は進めていきたいと思っています。

ちょうど3年前に、国立科学博物館や大阪自然史博物館の皆さんのご協力を得て、「植物 地球を支える仲間たち」という展覧会を開かせてもらったのですが、そうした活動を続けられないかということを考えています。

「毎日、植物と会話をする」

学内でも、街の中でも、あるいは山の中においても、そこら中に植物が生えています。日本は、世界でも有数の緑豊かな国です。その植物が日々姿かたちを変えていくのを、毎日見るのが楽しみです。春に葉が出て、花が咲き、よく見ていると花にもいろいろな昆虫が集まってきますし、開いた花の色も、香りも、どんどん変化していきます。

当たり前のように身近にある植物ですが、それはなぜだろう、どうなっているのだろうと考えていると、それをもたらす機構や意味について、今何が知られていて、何は分かっていないのだろうかということが気になり始めます。

いつか、そのことの中に、私たちの生活を変えるかもしれない現象が浮かび上がってくるかもしれません。そのような日々の時間を大事にしてもらうと、すべてのことが、自分の研究テーマと結び付いていますし、新しいテーマは無限に産まれてくると思います。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。