研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

「プレイヤーズセンタード(選手中心)」は、結局どういうことなのか?

健康医療学部 健康スポーツ学科

村山 大輔 准教授

体育や部活でスポーツをする時、指導者から「コツをつかむとできるようになる」と言われた経験はないでしょうか。その一方で、“コツのつかみ方”について、自分の感覚に寄り添ったパーソナルな指導を受けたことがある人は多くないかもしれません。コツ、すなわち、感覚的にどう動けばよいかを解明できれば、指導者はより的確なアドバイスを行うことができ、選手自身に自分の感覚に気付かせることで、よりパフォーマンスの向上につなげられます。こうした選手の感覚を中心とした、コーチング学を研究しているのが村山先生。この研究が与える効果や現在の課題、今後の展望についてお話を伺いました。

Q1.「現在取り組んでいる研究内容についてお聞かせください」

私が現在取り組んでいる研究は、スポーツの実践現場に立つ選手とコーチがいかにハッピーになるかについてです。 当該学問領域は、一般的に「コーチング学」と呼ばれ、グッドチームのためのグッドコーチングを探求していきます。私はその研究領域の中でも「運動感覚」の分析を得意としています。それは皆さんが普段動くときに感じている「コツ」や「カン」といった主観的な「感覚」です。人間は運動時の動き方について知識として「知る(分かる)」より「できる」が先になります。例えば、幼児が水たまりをジャンプして越えるときに、いちいち“左足の大腿四頭筋を何%使って…”などと考えていないはずです。水たまりを越えたいと思えば勝手に体が動きます。このように私たちが身体を動かすときは、意識的・無意識的にも感覚で動いています。

スポーツの実践場面では、「感覚的にどう動くか」にアクセスできれば、とても分かりやすいアドバイスが生まれたり、上達が早かったりする可能性があります。この研究の面白いところは、コーチが選手の運動感覚を探って、よい指導にしていくという、いわばメインテーマだけでなく、選手自身が自分の感覚に気付き、自らパフォーマンスを向上させていく方法を探れることです。選手の感覚をどのように改善していくかを選手とともに考えていけることは、まさに「プレイヤーズセンタード」と言ってもよいでしょう。

Q2.「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

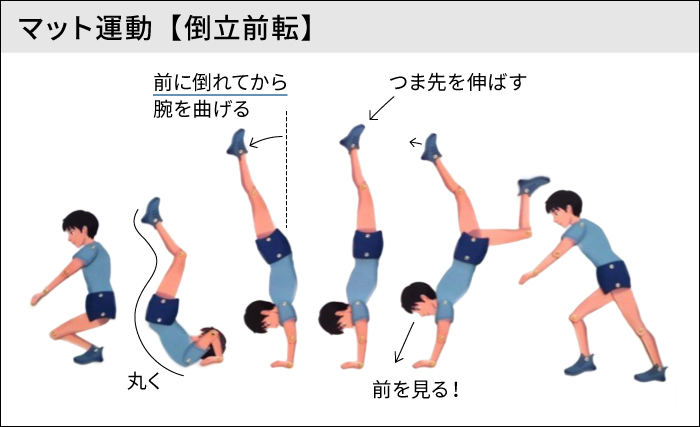

私がこの学問に出会ったのは、大学3年生のころです。私が当時部活動で取り組んでいた体操部で、とある技がなかなかうまくできなくて悩んでいたときです。どうやったら宙返りができるようになるか分からず苦しんでいたときに「運動感覚」をキーワードにした技術トレーニングのためのこの学問が私にとってとても理解しやすかったのです。主観的な運動感覚を整理し、新しい運動獲得の学修順序を静止した結果、私の技術は格段にアップしたのです。

練習の中で「できない」→「できる」、あるいは「できる」→「磨きをかける」ための具体的な方法が分かれば、選手は上達が早くなりますし、コーチは新たな次の課題に取り組ませることができるわけです。選手の主観的な運動感覚を主題化した運動研究は、研究のための研究ではなく、実践現場に直接寄与できるものになっています。この学問は、選手自身の動きの感覚が基となって指導を構築していくわけですから、プレイヤーズセンタードなコーチングであることは言うまでもありません。

Q3.「研究内容の詳細を教えてください」

スポーツ運動学の守備範囲はとても広くなっています。大きく分けると1)運動構造の分析、2)運動ができるための分析、3)運動を他人に教えるための分析です。1)では覚えようとしている運動(もしくは運動感覚)がどのような“つくり”になっているかを調べる領野です。最近の私たちのゼミでの研究では、バスケットボールのピボットという運動について、いったいどれほどの種類に分類でき、どのような発展形態があるかについて分析し、実際の指導に入る前の運動形態の前提知識を整理しました。2)では、選手が「コツ」や「カン」をどうやってつかむのかを具体的に示していく領野です。例えば、サッカー選手が見えていない背中側のスペースを察知できる「カン」はここで明らかにされます。3)では、どうやって選手や生徒に運動学習を効果的に教えられるのかを追究します。これはコーチや指導者が持つべき重要な能力について言及していきます。

Q4.「現時点での成果や発見を教えてください」

私がこれまでに取り組んできた研究の中で、体育教師の運動指導力向上に向けた新しい教材を開発した研究があります。私はこの研究で、教師にとって利便性の高い教具(マグネット製の人形)を開発し、それが運動感覚の指導に極めて高い利便性があることを証明しました。これを開発する過程では、さまざまな素材や工具を用いて利便性が検証されました。特に現代ではIT機器が発達している中で、現場に立つ教師がいかに楽に、いかに効果的に運動の「コツ」をつかませるか、そして経済的(できるだけ安価な物)であるかが検討されました。

この研究論文で日本スポーツ運動学会より「学会奨励賞」を受賞しました。現在、この教具は多くの体育の指導現場で用いられています。

Q5.「今後の課題、展望を教えてください」

私が行っているスポーツ運動学的研究は、まだまだ多くの運動指導者やスポーツ科学研究者に知られていません。いくらためになる研究を続けて発表しても、一部の関係者だけが知るようでは、大きな改善は見られません。できるだけ多くの運動指導者やコーチ、そして運動研究者に知ってもらえるように、周知活動を進めなければなりません。

また、スポーツ運動学とは別の領域の学問とのコラボレーションも必須となります。2023年から私は、海外のスポーツコーチング学の研究者と数カ月にわたるディスカッションを重ねて、新しい運動学習理論の構築に取り組んでいます。まずは私が専門としている体操種目から始めていますが、今後はさらに領域を拡大しながらより多くの研究者と新しい知見を探ることになります。「スポーツ」と「体育」は全世界に共通する非常に重要なテーマになっています。そこには学校体育のための指導法もあればオリンピック優勝に向けたトップアスリートのコーチング領域もあります。これらの領域に山積している問題を国際的なスケールで解決しようとする営みは、まさにエキサイティングです。

「幼児の自転車乗りの学習段階で見る“ホジョリン”はもういらない?」

皆さんは、自転車が一人で乗れるようになったのは何歳のころでしょうか?どのような練習をされましたか?補助なしで自転車に乗るための練習は、私たち人間の運動感覚の獲得のための理論に当てはめるとても身近な例です。補助なしで乗れるようにするために、後輪にホジョリンを付けている自転車を見たことがあると思います。スポーツ運動学では、自転車のホジョリンにおける運動感覚的な学習効果を検証した場合、果たしてどれほどの学習効果があるかが問われます。近年では、このホジョリンを使う練習段階を設けず、バランスバイクと呼ばれる小さなペダルなし自転車が効果的であるという知見が広まってきています。

自転車乗りを運動感覚(コツ)という視点で見た場合、倒れないようにバランスを取るためにはタイミングよくハンドルをきります。カーブを曲がるときでは自転車は少しだけ内側に倒しながら上手にハンドル操作をするわけです。そこでの「感覚」はホジョリン付きの自転車とバランスバイクではどちらが感覚的に近いでしょうか。このように、実際に動く感覚を基にした学習プログラム設計は、日常生活においてもスポーツの技術トレーニングにおいても同じ理論が適用できます。ぜひ、皆さんとスポーツにおける運動感覚について研究できたら幸いです。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。