研究活動Pick up

Research Activities

2024.05.30

研究の関心は、「熱狂」。

暮らしの中の経験が、「社会学」のテーマです。

人文学部 心理学科

小田中 悠 講師

YouTube、Instagram、TikTokなどのSNS上で行われるオンラインライブ配信。その醍醐味の一つは、チャットを通じて配信者や他の視聴者とコミュニケーションをとれることではないでしょうか? 時として、オンラインライブ配信のチャット欄上で、目で追えないスピードでコメントが流れて盛り上がりを見せるシーンも珍しくありません。 このオンラインライブ配信で発生する熱狂の正体とは何か、そして、熱狂を生み出すメカニズムとは何かを研究しているのが小田中先生です。研究内容や現段階での成果、そして、研究の社会的な意義について話をお伺いしました。

Q1. 「現在取り組んでいる研究内容についてお聞かせください」

今研究しているのは、インターネット上で起きる熱狂です。とりわけ、近年では、YouTube、Instagram、TikTokなどのSNS上で行われている、オンラインライブ配信における、チャット欄の盛り上がりに関心を持っています。オンラインライブ配信は、PCやスマートフォンなどから配信者が映像や音声を配信するものです。その特徴は、テレビやラジオとは異なり、視聴者はリアルタイムでチャットを通じて参加し、配信者や他の視聴者とコミュニケーションをとることができます。

オンラインライブ配信上のコミュニケーションに関する研究においては、熱狂現象が注目されています。人気のある人が行う配信には、数十万人が同時に接続することもあり、目で追うことができない速さでたくさんのコメントがチャット欄を流れていきます。大勢の人が視聴する配信以外でも、スタジアムの轟きにも似た、同時多発的な大量のコメントが発生することがあり、視聴者たちが、感情の高ぶりやフロー状態(没頭し、時間や場所を忘れるような感覚)を経験することが報告されています。

私は、そのような熱狂現象の実態や、その発生に影響を与える要因を、社会学やデータサイエンスの立場から研究しています。

Q2. 「この研究に取り組むきっかけや背景を教えてください」

近年、海外を中心に蓄積が進んでいる、オンラインライブ配信研究の空白を埋めることはできないかという問題意識です。それらの研究では、配信においては、集合的な感情の高ぶりが生じていること、そして、それらが視聴者の心理状態や、「投げ銭」や関連商品の購入といった消費行動へ与える影響が分析されてきました。

しかしながら、そのような諸研究が、いまだ明らかにできていないことがあるように思います。すなわち、議論の前提とされている集合的な熱狂が実際にどのようなものなのかを記述すること、そして、それがいかにして発生しているのかというメカニズムを解明することができれば、さらに研究を進めることができると考えました。

そこで、私は、自分の専門である、社会学の理論やデータサイエンスの分析ツールを用いることで、その問題にチャレンジしています。後述するように、社会学には、熱狂のメカニズムを明らかにすることができそうな、人間の行動や心理に関する理論があります。また、データサイエンスには、X(旧Twitter)における「炎上」やスポーツファンの盛り上がりの実態をとらえるための統計的な分析方法が存在しています。それらを応用して、オンラインライブ配信における熱狂をとらえていこうというのが、私の研究方針です。

Q3. 「研究内容の詳細を教えてください」

社会学における理論に基づき、データサイエンスの方法と個々のやりとりの詳細な分析を組み合わせながら、研究を進めています。データは、「ゲーム実況」のアーカイブからチャット欄の投稿を集めています。「ゲーム実況」は、ビデオゲームのプレイ画面と、プレイする配信者の発話を中心にした形態のライブ配信です。この形態に注目したのは、これまで行われてきた諸研究が対象としていたからです。

集めたデータの中から、熱狂という現象を構成するさまざまな要素の関係を探るために、社会学における感情に関する理論を参考にしています。社会学は、人と人がかかわりながら暮らす中で起きる、いろいろなことを研究する学問です。社会学の研究対象は、国や地域という大きな社会から、1対1のコミュニケーションのような小さな社会まで多岐にわたります。熱狂という現象は、大きな社会と小さな社会のちょうど間ぐらいに当たる、数百、数千、数万といった人たちの間で起こるものだと考えられます。

社会学者のランドル・コリンズは、熱狂が起きる条件を次のように考えています。まず、ある場所に人々が居合わせて、互いのことを意識し合いながら振る舞っていることが必要です。そして、その振る舞いが、リズミカルなものであるなど、皆が同じように行っていることも大切です。また、その人々が皆、一つのことに関心を持っていないといけない。そして、皆が特定のシンボルを共有していることも肝心だといわれています。

たとえば、2023年9月14日、阪神タイガース優勝に沸く道頓堀では、コリンズが指摘した条件が満たされていたように見えます。人々は皆、阪神の試合結果に関心を持っています。また、誰かが歌い始めた六甲おろしが瞬く間に広まったのは、あそこに居合わせた人々が互いの振る舞いを意識し合っていたからです。そして、六甲おろしという応援歌やユニフォームといった、阪神のシンボルも共有されていました。

そのようなことがオンラインライブ配信でも起きているかを検証するためには、まず、チャット欄の実態をとらえ、誰もが納得できるような形で、「熱狂が起きている」ことを示さなければなりません。そのために、データサイエンスの方法を用いて、チャット欄の様子を数値化することに取り組んでいます。これは物理的な空間での熱狂の様子を、押し寄せた人数や歓声の大きさを〇〇デシベルと表すことのオンライン版といえます。Xにおける熱狂の研究では、たとえば、単位時間当たりの総投稿数の変化や「うおおおお」のような歓声的な投稿数の変化が注目されています。そして、それらが多く現れるようなときには熱狂が起きていると考えるのです。

そして、シンボルの共有という、数字だけではとらえ切れない部分にも目を向けていきます。道頓堀の場合には、ユニフォームなどがそうであったような、参加者皆が意識しているようなシンボルの存在を、「ゲーム実況」においても見いだす必要があります。シンボルには、「内輪ノリ」のような、目に見えないものもあると考えられるため、配信者の発言やコメントを注意深く見ていく必要があります。

Q4. 「現時点での成果や発見を教えてください」

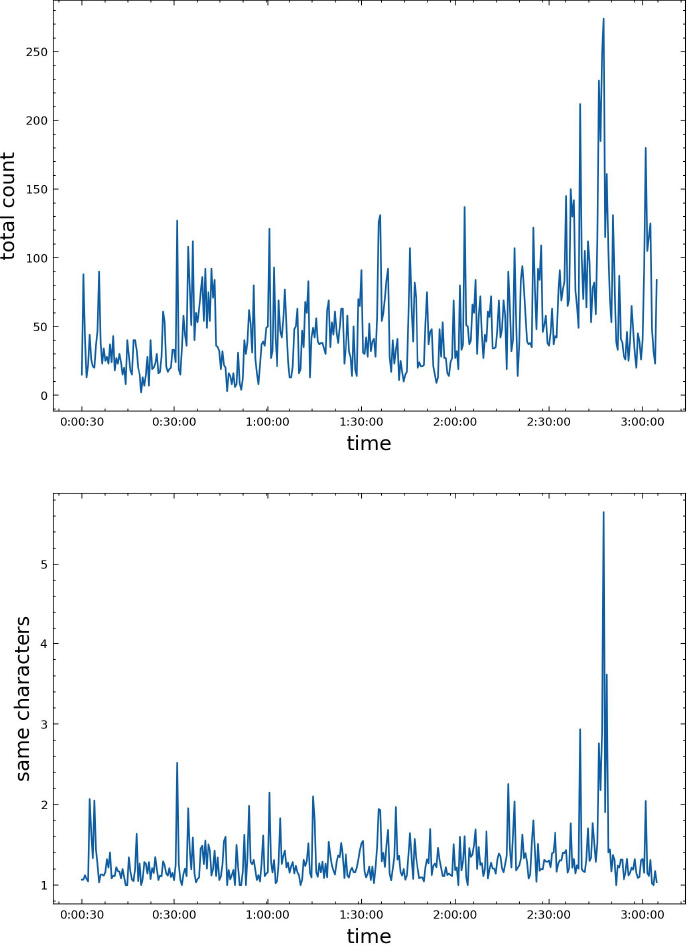

このグラフは、最大で5,000人以上の同時接続者を集めた、ある「ゲーム実況」配信におけるチャット欄の時系列変化を数量化したものです。配信されていたゲームは、人気野球ゲームで、高校野球部の監督として、トーナメント形式で試合を勝ち進んでいくことを目指すものです。上のグラフは、総コメント数(30秒ごと)を、下のグラフは、1投稿当たりの同じ文字の個数の平均(30秒ごと)をそれぞれ示しています。

二つのグラフを見ると、それぞれの波の形はおおよそ重なり合っており、ピークとなる、すなわち、熱狂が生じている時間帯があることが分かります。この時間帯は、試合の勝利場面であり、最も大きなピークはトーナメントの決勝戦に勝利したタイミングです。このグラフから、その時間帯には、「うおおおお」や「勝ったああああ」のように同じ文字を連続させることで感情の高ぶりを表現するコメントが大量に投稿されたことを読み取ることができます。

また、個々の場面の詳細な分析を通して、シンボルや「内輪ネタ」(監督を務める高校の校歌や選手の愛称 etc.)がピークを誘発することも明らかにできました。「内輪ネタ」へ注目することを通して、配信者と視聴者が協働しながら熱狂を生み出していくプロセスを描き出すことができました。このことは、この研究が、オンライン上だけではなく、より一般的な熱狂の発生の分析に接続できる可能性を秘めていることを意味しています(音楽ライブにおいて、ミュージシャンのMCや曲中の「煽り」が一層の盛り上がりを作る場面を思い出してみてください)。

Q5.「今後の課題、展望を教えてください」

現在までの研究で、オンラインライブ配信の熱狂を分析するための目のつけどころ、そして、その様子を示すための方法を提案できました。今後は、たとえば、総コメント数と同文字連続数や、総コメント数と「内輪ネタ」といった、諸要素間の関係を明らかにすることを目指していきます。それにより、「〇〇ならば、熱狂が起こる」、「熱狂が起こるときは、〇〇な形のコメントが増える」といった法則を見いだすことができればと思います。

また、熱狂の負の側面にも注目して、研究を進めていきたいとも考えています。オンラインライブ配信における熱狂は高揚感をもたらし、それは視聴者にとってプラスな経験になります。しかし、すでに指摘されている、(ときに依存症的ともいえる)過度な「投げ銭」や、ジェンダーやエスニシティに基づく差別といった深刻な問題の背後にも熱狂が潜んでいるように思います。たとえば、「盛り上がっているからついつい課金してしまう」、「盛り上がるからどんどんたたこう」といったことが起こってしまっているのか、起こっているとしたらどうしたら防ぐことができるのか、そういったことを明らかにし、研究の成果を社会に還元していけたらと思います。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。