教員×学生の研究日誌

Research Journals

2024.05.30

目に見えない小さな微生物が持つ、

無限大の可能性に挑む。

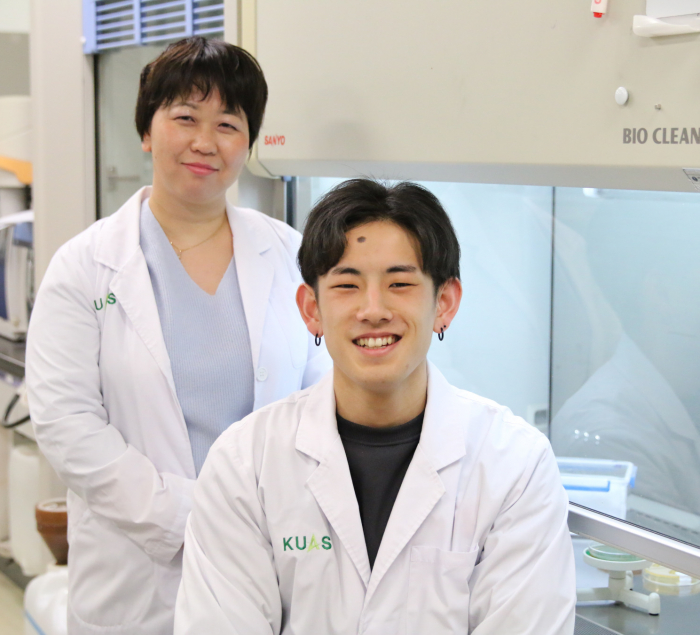

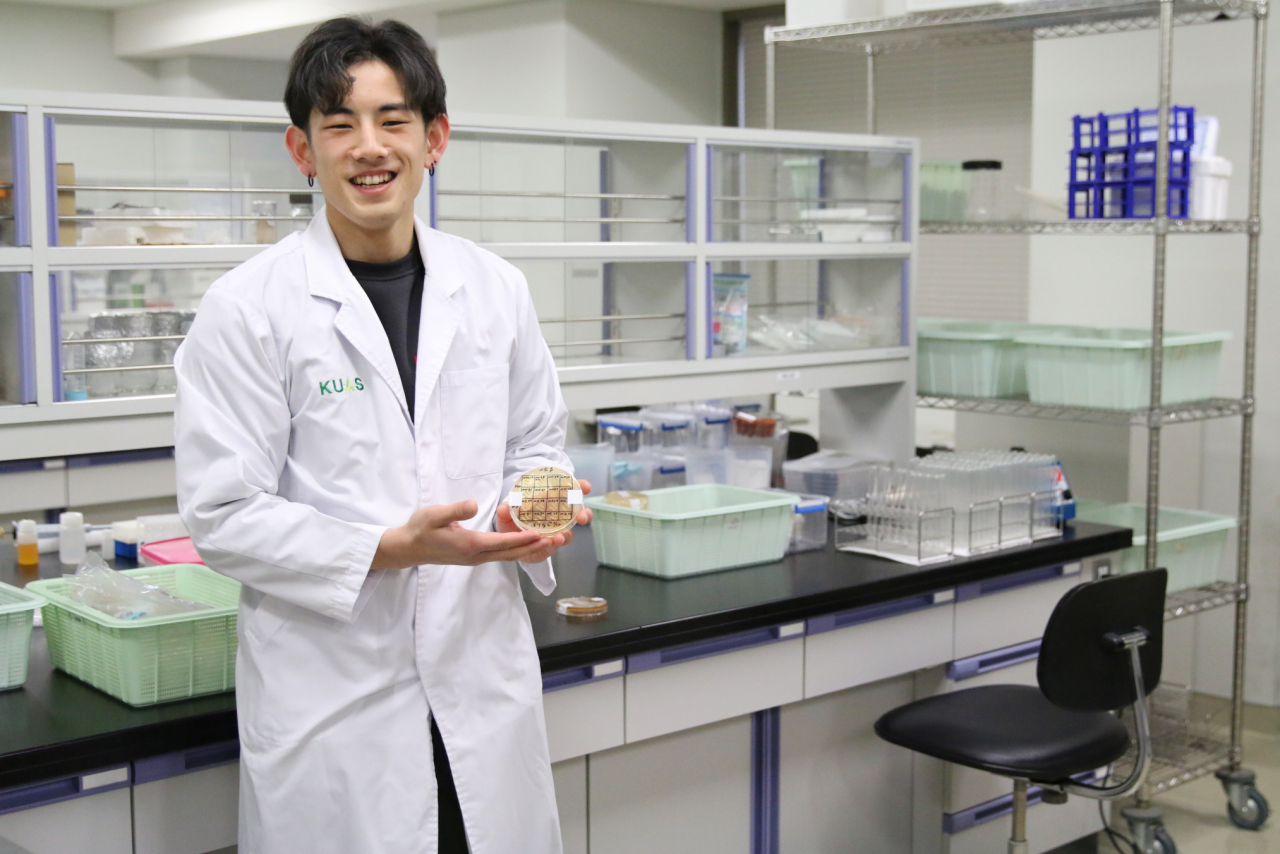

バイオ環境学部 バイオサイエンス学科 3年生

田中 薫平 さん(取材当時)

バイオ環境学部 バイオサイエンス学科

櫻間 晴子 准教授

乳製品などでよく耳にする乳酸菌。腸内環境を整えてくれる存在として有名な乳酸菌ですが、実はその種類は非常に多く、免疫力アップやストレス軽減するものなど、機能もさまざまです。まだ発見されていない乳酸菌や、その乳酸菌の機能について研究を進めているのが櫻間先生の研究室に所属する田中さん。これまでの研究内容や成果、そして、櫻間先生が学生と研究を行う際にどのようなことを大切にしているかについてお話を伺いました。

3年生の専門実験をきっかけに、微生物の世界の虜(とりこ)に

高校生のころから化学の勉強が好きで、大学でも化学を専攻しようと考えていました。応用微生物学研究室に入ったのは、専門(応用微生物学)実験の際に触れた微生物の世界に興味を惹かれたからです。微生物は本当に小さい存在であるにもかかわらず、人を病気にすることも治すこともできます。人間に対してだけでなく、地球環境ですら悪化させることも、改善することも可能です。そんな肉眼では見えないサイズの生物が、周囲の環境に大きな影響を与えていることを知ってとても感動しました。現在、私は微生物の中でも乳酸菌を研究対象にしています。その理由は、すでに研究室の先輩たちが残した成果を引き継ぐことができたからです。大学生活の中では、研究時間が無限にあるわけではありません。限られた時間の中で、先輩たちの研究を引き継ぐことで、自分自身が満足できる成果を得られるのではないかと考えました。私が目標としているのは、乳酸菌の可能性を広げること。乳酸菌と言えば腸内環境を整える微生物というイメージがあると思いますが、実は腸内だけではなく、口腔内環境を改善し、虫歯菌の増殖を抑制したり、口臭を改善したりする力があることも近年の研究で明らかにされました。また、抗がん作用や血圧低下作用を持つ有用物質を合成するなどの報告もあります。まだまだ多くの可能性を秘めた乳酸菌のポテンシャルを見つけ出すことが、私の研究テーマです。

社会の役に立つ乳酸菌を探し求め、ミクロな世界と向き合う日々。

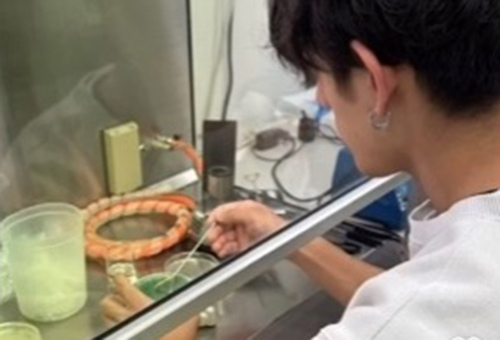

私の研究活動は、大きく分けて2段階あります。第1ステップは、「乳酸菌を探す」というもの。乳酸菌は乳製品だけでなく、漬物や味噌などの発酵食品や、ニホンミツバチの蜂蜜など、さまざまな天然の食材に含まれています。実は乳酸菌と一口に言っても、数えきれないほど多くの種類が存在しており、どのような種類の乳酸菌がいるかが分かっていない発酵食品や天然の食材が数多く存在します。そこで、サンプルとなる食品を先生と話し合いながら決めてリサーチします。クリーンベンチ(無菌環境をつくる装置)で、食品に付着している細菌を、細菌の餌となる物質が入った“培地”と言われるものに移し、恒温槽(一定の温度を保つ装置)で1週間ほどかけて培養。無事に培養できれば、その中から乳酸菌を探していきます。乳酸菌が見つかれば研究活動の第2ステップとなる「乳酸菌の機能性を探る」という工程に移ります。見つけた乳酸菌が持つ性質として、病原菌などに対して抗菌作用があるのか、それとも健康によい影響をもたらす可能性がある有用物質を生産するのかなどを多角的に調査。とにかく地道で根気がいる研究ですが、自分が採取したサンプルから目的物質を生産する微生物が見つかったときの喜びは、何物にも代えがたいものです。大学に在籍している間に、社会の役に立つような可能性がある乳酸菌を一つでも多く見つけたいと思います。

ある日の研究室の一日

午前中の作業が終われば昼食。いつもはお弁当を持参するか、コンビニのおにぎりを買って食べています。

測定中に待ち時間があれば、微生物に関連する論文を読んで勉強しています。最近だと、乳酸菌による口臭予防の可能性についての論文などを読んでいます。

実験が順調に進み、作業が終了していれば帰宅。帰宅中は明日のことを考えてワクワクしています。

実験が終わっていない場合は糖分を補給するなど、休憩を取りながら終わるまで続行します。

18時ごろには退室することが多いですが、もう少し実験を続けたいと思ったらコンビニのおにぎりを食べてから実験を続けることも。

帰宅。もし実験が終わっていない場合は、次の日に持ち越しです。

家に帰って一番したいことは、入浴と食事です。明日に備え、エネルギーチャージします。

先生からの一言

学生さんが、「なぜ、私の研究室を選んでくれたのか」、「どういった方向に興味を持っているのか」を知り、なるべく、その興味に合う方向でテーマを決めようと思っています。例えば、化粧品に興味を持ってくれる学生さんには発酵化粧品を、環境に興味を持ってくれているなら環境系のテーマを提案します。学生さんは、面白いと思ってくれていることなら、研究を積極的に取り組み、ユニークなアイデアを提案してくれることが多いからです。

また、「本学ならでは」という部分も大事にしたいと思っています。ニホンミツバチ由来の乳酸菌の研究は、本学発ベンチャーを立ち上げた坂本文夫名誉教授と、プラスチック漂着ごみに付着する微生物の研究は、亀岡市と連携してプラスチック漂着ごみ問題に取り組んでいた本学部の高澤伸江先生と共同で実施しています。

このように、学生さんが自分の興味をベースに、本学ならではの強みを生かして研究に取り組めるようにしています。毎年、卒業研究発表会では、学生さんが自身の成果を堂々と発表している姿を見ることができ、1年間の成長に驚きと頼もしさを感じています。

※記事に掲載している情報は取材当時のものです。