メタバース空間の知覚

遠隔手術や工事で

人の起こしてしまうミスを防ぐ

人は無意識の内に目で見ている前方の情報だけでなく、後方の情報も処理しながら生きています。例えばVR空間の中で探索するターゲットを人の後ろに出したとき、若い人はパッと気づきますが高齢者は難しい場合があります。この気づきは加齢や発達的な特性で変化があるのかという研究をしています。現在は手術や工事にVRが活用されつつありますが、気づきを研究することにより、人的ミスがどのような仕組みで起こってしまうのかを解明する手助けになります。

心理学科

原田 佑規 准教授

メタバース空間の知覚

遠隔手術や工事で

人の起こしてしまうミスを防ぐ

人は無意識の内に目で見ている前方の情報だけでなく、後方の情報も処理しながら生きています。例えばVR空間の中で探索するターゲットを人の後ろに出したとき、若い人はパッと気づきますが高齢者は難しい場合があります。この気づきは加齢や発達的な特性で変化があるのかという研究をしています。現在は手術や工事にVRが活用されつつありますが、気づきを研究することにより、人的ミスがどのような仕組みで起こってしまうのかを解明する手助けになります。

歴史文化学科

宮本 陽佳 准教授

江戸時代から日本の文学作品に影響を与えた

白話小説の読まれ方、愛され方を学ぶ。

江戸時代の人々が夢中になった

「水滸伝」の読まれ方を知る

外国との交流が制限される江戸時代に、海を渡ってやってきた中国の長編小説「水滸伝」の読まれ方について学びます。「白話小説」と呼ばれる話し言葉で書かれた中国の物語で、あの曲亭馬琴も夢中になって自ら翻訳を試み、やがて南総里見八犬伝の誕生に影響を与えました。翻訳ソフトなど無い時代に、大陸から渡ってきた物語を読むのは骨が折れるもの。それでも面白い!読みたい!と勉強会が開かれるほどの大人気ジャンルでした。人々を夢中にし、日本文学作品にたびたび登場する白話小説の読まれ方、愛され方を学びます。

心理学科

小田中 悠 講師

オンラインライブ配信の熱狂

人類が今まで経験したことのない

「熱狂」の新しいカタチ

「ゲーム実況」とは、ゲームのプレイ画面と、プレイする配信者のリアクションが中心となっている配信です。配信者がプレイするゲームに勝利したときなど「おぉおおおお!」「やったぁ!」など、チャット欄がまるでスタジアムでの野球観戦を見ているかのような盛り上がりを見せます。熱狂の中で、我を忘れるということは私たちにとってかけがえのないものです。オンライン配信という場で新たに生まれた「熱」や「声」のない熱狂もあるのではないか、リアルとオンラインがどう違うのか?熱狂をすくいあげることはできないのか?という研究をしています。

歴史文化学科

竹内 有子 准教授

芸術を見て、読み解く楽しさ

芸術作品が発するメッセージを推理し

作品の表現に向き合い楽しむ

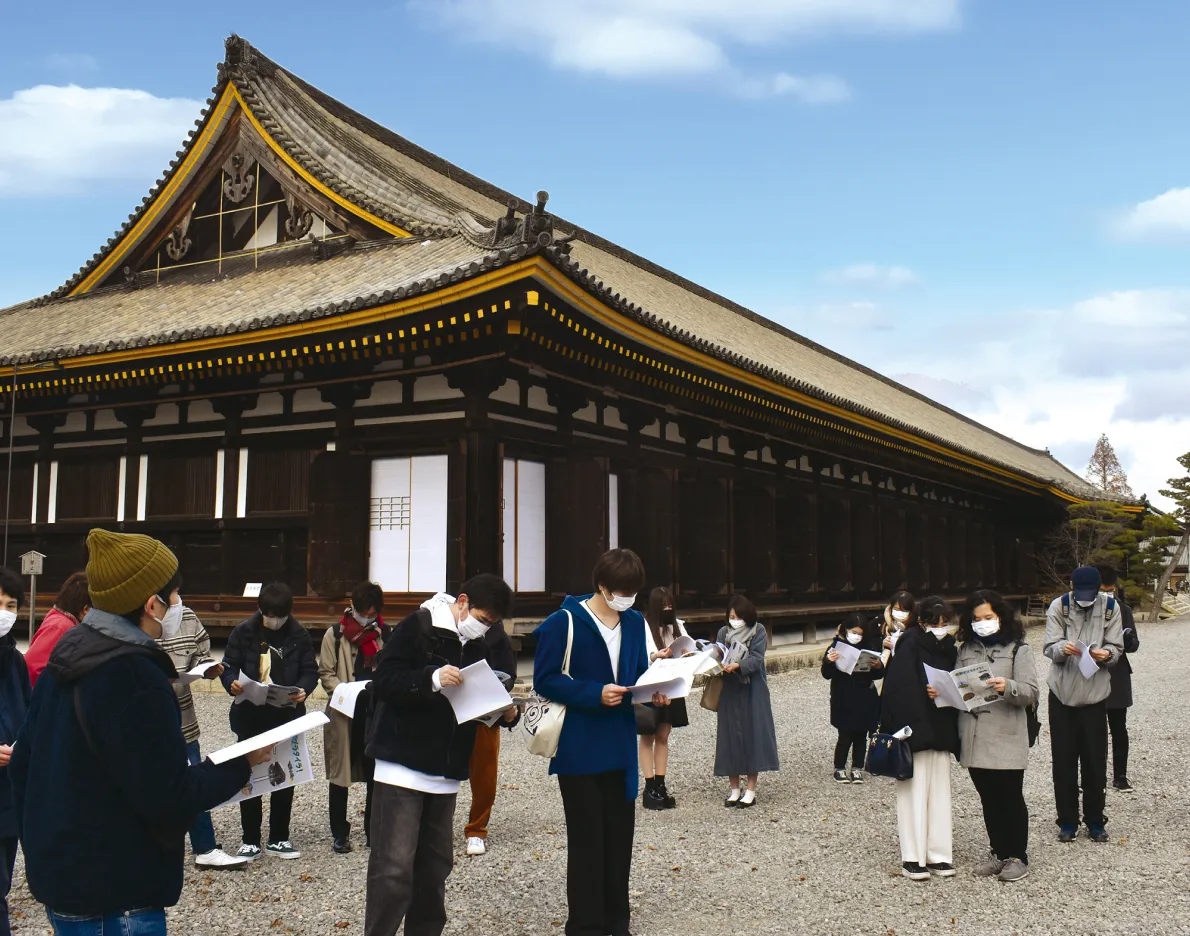

美術史を担当しています。絵画を見て、作品に描かれたもの・こと・形・色・筆触などをじーっと観察して、何が表されているのか推理して、自分の印象と解釈を言葉にすることをオススメしています。実物を見て感じる・考えることは生の体験になり、美術史を勉強することで芸術に感動する理由が分かってきます。京都は文化財に恵まれた場所です。京都の作家も沢山いますし、文化産業も盛ん。芸術の鑑賞+文献を読んで知識を深める。生の見る体験を沢山積んで、作品を見る以上のものを学びとってほしいと思います。

心理学科

田中 史子 教授

心の悩みを助ける

人間の心に生じてくる

イメージや物語を大切に

心に問題を抱えて困っている人に対して、どんな援助ができるか?を研究しています。人は知らず知らずのうちに、自分の物語を作っているものです。わかりやすく空想して生きている人もいれば、物事を理解するためにストーリーを作って理解する人も。人の心に浮かぶイメージや物語を大切に研究しています。小説をどう臨床心理学として読み解くか?などもゼミでは取り組みます。物語を全て読み解く必要はありません。分からないことを「お話にならないお話」として一緒に考えてみませんか?

歴史文化学科

木場 貴俊 准教授

人間は怪異・妖怪にどのように向き合ってきたの?

人がいて、人との関係から生まれ出る

そこから妖怪や怪異を展開して考えてきた

主に江戸時代の知識人が、妖怪とどのように付き合ってきたかを研究しています。妖怪や怪異は、人との関係の中で成立するものです。例えば、カラスが鳴いたら不吉とするなら、カラスが悪いわけではなく、人が生活する場所、例えば天皇の寝所などで鳴くと「不吉だ!」とされます。こうした怪異や妖怪を因数分解することで、調べる対象へと変化させて付き合う。妖怪は何にも役に立ちません。でも、そこが面白い。授業では妖怪や怪異についてその一端を教えます。そこに興味を持ったら、不思議なものごとを研究してください。

心理学科

谷口 康祐 准教授

子どもの発達

ヒトの発達の観点から、

ものはどのように認識されるのか解明

ヒトがものをどのように認識しているかが研究テーマです。「なにも知らないはずの赤ちゃんは、どうやってものを理解できるようになるのか?」という観点からヒトがものを認識する働きについて調べています。これまでの研究から赤ちゃんにできることは思っている以上に多いことがわかっています。授業でこのことを話すと学生からは「そうだとは思わなかった!」と驚かれることが多いです。このような、赤ちゃんの不思議を一緒に調べてみませんか。

歴史文化学科

手塚 恵子 教授

筏を復活し、亀岡のお祭りに参加

きめ細かく聴いて記録に残し、

参加して、京都の文化をとことん学ぶ。

カリキュラムの一環として、近代化によって昭和30年代に絶えた、保津川の筏(いかだ)を復活させるプロジェクトを運営しています。実は保津川は古くから北山や丹波の木材を筏にして都に運ぶ役割がありました。筏を作る筏師かから技術を聞き書きし、学生らが筏を留める金具を鍛えるところも担当しました。他にも「亀岡祭」の鉾を曳き、参観者への案内もするなどお祭りをお手伝い。地域の方々と一緒になって行事を盛り上げ、記録し、次世代へとつなげる研究をしています。

心理学科

君塚 洋一 特任教授

調査と広報で社会とつながろう!

地域の素敵、その不思議を

まだ見ぬ人たちと分かち合う

ネットに溢れる情報が「現実」を見えにくくする現代。社会学の実践の場である地域に出かけると、知っているつもりで知らなかった人やモノ、土地の不思議に出会えます。いつも見かけるおばさんが地元の人の心の居場所をつくっていたり、見過ごしていた老舗の素敵な特産物に改めて気づいたり。人と会って話を聞き、データで割り出し、人々の本当の気持ち、求めるもの、心惹かれる地域の魅力を掘り起こし、出会ったことのない多くの人と分かち合う。社会調査の成果を冊子や広告、デジタルメディアに乗せて伝え合う楽しさを一緒にきわめましょう。

歴史文化学科

池田 恭浩 教授

「教える」ときの考え方を「考える」

歴史も地理も政治も経済も。幅広い学びを

教える先生に必要なことは「考える」こと。

高校と中学の先生になるための教職のカリキュラムを担当しています。社会の先生が必要な知識は膨大です。でも、勉強大変やで!というより、授業の方法を会得するほうが大変。社会の先生としての知識をそろえることは一生かけてやることだけど、個人の癖やセンスを見て教えるプロとしての技術を学生に乗せることはできます。どうすれば生徒に伝わるかまずは考えること。AIにはできない「考えることを教える」先生を育てています。暗記だけでも授業を聞くだけでも先生にはなれません。なんでも一緒に考えましょう。

心理学科

上松 幸一 准教授

子ども食堂の取り組み「とんがりクラブ」

子どもや親も集えるイベントを

地域の企業の協力のもと学生が運営

親だけでは育てるのが難しい世帯の子どものサポートを研究しています。学生が中心となって、「地域の子どもや保護者も気軽に顔を出せる催しができないか?」と発案し、子ども食堂をスタートしました。児童福祉を心理学の面で学ぶ意味合いもあり、大学生が運営しているのも大切なポイントです。企業から食材をご提供いただき、座学レベルの話ではなく社会とつながることで、実学としての学びがあります。地域の緩やかなつながりが育まれる取り組みとして、将来的にはNPOの立ち上げなどにも役立てばと思っています。

歴史文化学科

佐藤 文子 教授

人は何を恐れ、何を大切にしてきたか

何かを求めて祈った人びとを探ると

日本の文化が違ってみえてくる。

信仰する人たちから見た宗教に興味を持っています。それは布教者の目線で語られてきた宗教とはかなり違っています。たとえば死者を招いてもてなして送り出す行事は、日本の「お盆行事」だけでなく、国境の外の広い地域にひろがっているのですよ。歴史資料を読み解くだけではなく、海外に出かけてその土地の風習を見学したり、現地の方々に信仰について話を聞いたり。「日本にもお盆はありますか」と訊ねられたことも。比較の視野で宗教や文化を研究し、世界という面のなかでの日本を明らかにしたいと考えています。