モンゴル イフザスグ大学に交換留学している市川智宏さんのレポートを紹介します!

ついにモンゴル留学!

こんにちは、ちょうどモンゴルに来て1ヶ月が経ちます。今は慣れてきて、友達も増え、毎日予定が埋まって充実しています。しかし、今思い返すとトラブル続きでした。今月のレポートでは、モンゴルに来て苦労したことを共有し、日本との違いを感じてもらえたらと思います。

気候

モンゴルの冬はとにかく寒いです。1月中旬には最低気温が、-35から-40度だったとか。モスクワよりも寒く、ウランバートルは世界一寒い首都と言われています。

私がモンゴルに到着したのは、2月1日なので、経験した最低気温は-28度ですが、それでも慣れるまで苦労しました。しかし、建物の中はとても暖かいです。建物ごと暖房が効いていて学校では半袖になる人もいました。

しかし、暖房が効きすぎている分、とても乾燥していて、皆ワセリンを携帯しています。私が宿泊しているホテルでは加湿器がなく、電気ポットや洗濯物の部屋干しで乾燥対策はしましたが、それでも効果が薄く、鼻と喉は常に調子が悪かったです。

ウランバートルで迷子

到着した次の日、ネットが使えるように、SIMカードを求めて買い物に出かけました。事前にWi-Fiのあるホテルでマップをダウンロードして、ルートも確認していたのですが、あまりにも寒さに、内部で結露したのか、スマホが使えなくなりました。それでもルートは頭に入れていたのですが、Google マップではある道や店がないことが多く、完全に迷子になってしまいました。

とにかく寒いですし、人に聞いても、英語が分からず途方に暮れていると、英語を話せる17歳の青年が助けてくれました。

日本で道を尋ねても「I can’t speak English 」と言われる外国人の気持ちがよく分かりました(笑)

助けてくれた青年とは、今でも連絡を取り合っています。モンゴルに来て初めてできた友達です。

大気汚染

モンゴルでは大気汚染が社会問題となっています。当初は工場や自動車が原因だと思っていましたが、主な原因はゲル生活をしている人たちが、暖を取るために木材や炭を燃やしているからだとか。かなり意外ですよね。モンゴルの首都であるウランバートルには、モンゴルの人口の半分近くの人が住んでいます。急激な一都集中による賃貸価格の高騰で、金銭的に余裕のない人たちは、都心の近くにゲルを移し、団地のようになっているみたいです。

私は気管支があまり強い方ではないので、外を出歩くと常に咳き込んでいます。公衆衛生も課題が多く、2月は基本体調を崩していました。旧正月は学校が1週間(1月20日〜1月26日)休みになったので、複数の友達から家に招待してくれましたが、体調が優れず、この1週間は外出できず悔しかったです。

食事は肉がメイン

朝、昼、晩、全て肉が入っています。そして少し脂っこいです。肉は好きでしたが、最近は少し嫌いになってきました。肉を食べた後は、必ずヨーグルトでお口直しをしていますが、それでもソーセージはもう見られなくなりました。(笑)

野菜、果物などはほとんど輸入品で、作物を育てる大変さが伝わってきます。輸入品は日本とさほど価格が変わらないか、日本より高いものが多いです。乳製品も日本と価格がほぼ一緒です。野菜・果物、美容系や衛生グッズは日本より高いです。

平均月収が4〜5万円だということを考えると、生活の苦労が分かります。

国民性

・人当たりの良さ

モンゴル人は人当たりがよいと言われているみたいですが、本当にその通りだと実感しています。仲間意識が強く、友達を大切にしているのが良く伝わります。私も買い物で何度も助けられました。

その分、物の貸し借りは日本よりかなりルーズです。とある記事では、「仲間のモノは自分のモノ」とモンゴル人の性格を表現しているものがありました。私はそこまでとは感じていませんが、物の貸し借りはかなり頻繁で、借りる側はだいたい同じ人間なので、日本では「自分で買えや」と言われそうな場面も多いです。それでも、皆寛容に貸しているのがすごいと感じました。

ちなみに、私はモバイルバッテリー担当になっています(笑)

・時間にルーズ

モンゴル人の友達曰く、モンゴル人はスケジュールを記録したり計画したりする習慣がないみたいです。そのため、遊ぶ予定もキャンセルになることが多いです。後何分で着くと言われても、その1.5倍から2倍が目安です(笑)

コミュニケーション

モンゴル人の友達や先生のほとんどが、なまりのあるMongolian English です。そして私は、Japanese English を話します。ネイティブの人には聞き取ってもらえることも、モンゴルの人には理解してもらえません。モンゴル語は、短母音、超母音、二重母音などがあり、詳しく分かりませんが、母音を混ぜているような発音をしています。そのせいか、音の違いに敏感で、よく発音を指摘してもらっています。

インフレ

買い物で、現金で支払った際のお釣りです。右の画像は財布に入り切らなかった分です。

この国の安い紙幣は、紙より価値が無くなっています。

会話の中でも、出てくる数字がデカ過ぎで日本円に換算して考えるのが一苦労です。

学んだことのまとめ

- 乾燥のレベルが日本と違い過ぎる。

- モンゴルではGoogleマップは信用し過ぎてはだめ。

- 迷子になったら友達ができる。

- 健康大事。

- 少し遅刻が丁度いい。

- 寛容な性格の重要さ。

- 現金は使うべからず。

まさかのモンゴルでテレビ出演

今月の取り組み

モンゴルに来て2ヶ月目です。

体調が優れないのが日常になっています。やっぱり原因は、気候と公衆衛生です。3月中旬ころ一時暖かくなりましたが、下旬になると川が凍ったり溶けたり繰り返すほど気温差が大きくなりました。しかし、先月よりもいろんな出来事があり、あっという間に終わった感じがしています。

その中でも今回のレポートでは、最も印象的だった田舎でのテレビ撮影について紹介します。

テレビに出ることになった経緯

授業中に別の先生が来て、

先生:do you want to go countryside ?

私 : of course!

はい、これで私の都合関係なく5日間の予定が埋まりました。その後、説明されたのは、田舎に行ってアクティビティに参加するということです。

その時は、まさかテレビ番組の企画だとは思いもしませんでした。

そしてその日の内に、インタビューに加えて私の生活の様子を撮影し始めました。

ちなみにテレビの企画とは、リアリティ番組内でcity育ちの学生からスマホを取り上げ、ネットのない環境で遊牧民生活をさせるというものです。それを私が知ったのは現地に着いてからでした、、それ以来、私は「of course」を気軽に使わなくなりました(笑)

移動中

もちろんウランバートルを出るとトイレや水道水なんてありません。トイレは「どうするの?」と聞くと、「anywhere toilet」と返ってきました。ある記事では、隠せるように、運転手がボコボコした地形を見つけてくれるとありましたが、そんなことなく、この旅では男女関係なく本当にどこでもトイレでした。

また。舗装されていない道も多く、ボコボコした道をブッ飛ばすので、今までで、一番自動車で揺れた経験でした。

途中撮影もしながらだったので、10時間以上かかりました。

メンバー

インフルエンサーを含む学生が出演者です。

撮影中、皆モンゴル語で会話をするので、私は基本空気になっていました。急にみんな笑ったり泣いたりしますが、内容が分かりませんし、私は演技ができないので、ボーとしている時もありました(笑)

ゲルの組み立て

(放送から)

シンプルな作りで丈夫な家ができるので、とても感心しました。ただみんな慣れておらず、3時間くらい掛かった気がしますが、林間学校のグループワークのような感じで楽しかったです。

羊の解体

羊を殺し、解体するところを見ることができました。途中羊を押さえつける係をしました。普段お肉を当たり前のように食べていますが、命を頂いていることを忘れてはいけないと強く思いました。

小屋の掃除

これはかなり過酷でした。フンと細かい枯れ草が散らかっており、熊手を使って溜まっているフンを回収するのですが、匂いと埃が舞って服もかなり汚れました。

薪割り

近くには木がないので、冬になる前にトラックで木を持って来ておくみたいです。自分たちは、それをノコギリと斧をつかって、暖を取るための薪にしました。

ゴミ問題

モンゴルではプラスチックゴミの処理問題が深刻です。特に遊牧民はプラスチックをどう処理していいのか分からない人が多く、基本ポイ捨てです。そこで、日本人のゴミに対する意識を遊牧民に伝授してほしいと言われたので、「来た時よりも美しく」という考え方をスピーチしました。

最後の晩餐

最後の夕食はとても豪華でした。

また、遊牧民はお互いに伝統の歌を歌いあうらしく、私も日本の歌を歌うように無茶振りされたので、とりあえず森山直太朗の「さくら」を歌いました。

音痴なのでここはカットして欲しいです(笑)

まとめ

カシミア集めや、水汲みなど他にも多くのことを経験させてもらえましたが、スマホを持たせてもらえなかったので写真が取れず残念です。

また、もちろん風呂なんてなく、正直生活は過酷で、温度差も激しくて夜はかなり寒かったです。水も食事も、日本基準で考えると衛生的にアウトです。私は綺麗好きな方なので初日はかなり戸惑いましたが、気にしていたら生活ができないので、そこは感情を無にしていました。

ウランバートルに戻ってからは、ちゃんと2日熱で寝込みました。

しかし、遊牧民の生活を体験するのは初めてだったので貴重な体験になりました。

今はまだ枯れ草の色ですが、夏になると新しい草が生えてきて緑色の草原に変わるので、日本に帰国する前にもう一度田舎の方に行きたいと考えています。

学んだこと

- トイレの場所すら縛られない自由な考え

- 大草原で生活をする開放感

- 命の大切さ

- 遊牧民の生活

- 自分の体の貧弱さ

- 近代生活のありがたさ

テレビは数回に分けて放送するみたいです。上記の写真は一回目で放送されたものです。2回目以降はまだ放送されていないです。

NGOの活動に参加しました。

今月の取り組み

モンゴルに来て3ヶ月経ちました。

たまに雪が降っていますが、暖かくなってきました。自分のスマホは機種が古いのもあり、外でスマホを触ると寒くてよく電源が落ちてしまうのですが、最近はそれがないです。街を歩いていると今までいなかった歩きスマホをする人を見かけるようになりました。きっと同じ理由なのでしょうね。(笑)

味覚の違い

こっちで出会った日本人の中にはモンゴル料理が好きでモンゴルを選んだという猛者が1名ほどいましたが、ほとんどの日本人が口に合わない、美味しくはない、と言っています。

その中でも一番不評なのが、「アロール」と言う乳製品です。発酵させすぎで酸味が強く、とても硬く噛むことができません。サイズも大きく、しゃぶって楽しむみたいで、体に良いと進めてきます。

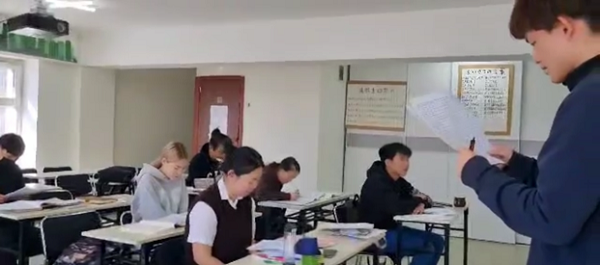

先日、授業中にクラスメイトの1人が配りはじめました。みんな素手で回し各テーブルに置いていきます。私が食べるのを渋っていると「yummy」と言いながらなぜ食べないのかと聞いてきます。味覚も衛生意識も違いすぎで、ここだけ馴染めません。

逆に日本のシチューを作って上げましたが、みんなの口には合わなかったみたいです。結構自信作でいつもと同じ味を再現できたと思うのですが、残念です。

NGO活動内容

NGOが運営しているお絵描き教室や野球、日本語教育のお手伝いをしました。

・野球を子供達と一緒にできて楽しかったです

・課後、週2で日本語を教えています。

日本語を教えるのは意外と難しいです。可能表現や、指示詞、助詞を難しいと感じる人が多いらしく、それを教えるのは定義を教えている様で、とくに難しかったです。

また、漢字でも苦戦している人も多いです。ただ、漢字の部首や成り立ちを知らない状態で漢字の勉強をしている人が多く、余計に難しい勉強の仕方をしていると思い、私は漢字の成り立ちや部首を教えています。

チンギスハンミュージアム

綺麗で大きなミュージアムで、歴史の教科書で見たことあるようなものもありました。

模型を見ると、スペースがありすぎですよね。日本の城下町とは違い、スペースを広々と使っています。さすが広大な土地を持つモンゴルです。

帰国しました

6月26日のフライトで帰国をしました。5月と6月の様子をレポートにまとめます。

気候

5月中旬にも雪が降ったことには驚きました。

暖かくなってきて服装も夏服に切り替えようとした矢先に、突然の寒波がきました。

6月入ってもウランバートルの外は寒暖差が大きいです。昼間は半袖半パンになることが多いですが、夕方〜朝の間は長ズボンとトレーナーやパーカーを着ています。

乗馬体験

私の人生で初めて馬に乗りました。馬に座って歩くだけでもかなり体が揺れることにびっくりしました。走ると恐怖です。馬によっても個性が違い、扱い方を変えないといけません。扱い方も乗り方も初めてでしたが、他の人を真似ることで少しずつ上達することができ、楽しかったです。

別荘

モンゴル人は、ほとんどの人が家をいくつか持っています。

週末や長期休暇では、ウランバートルを出て、別荘で生活をします。別荘としてではなく、普通に家を2つ、街中と街の外に持っている人もいます。自分で建てる人や購入する人、ゲルにする人などまちまちですが、ほとんどの人が拠点をいくつか持っています。

期末テストが終わると、友達が家や別荘に連れて行ってくれました。

ただ、都市を出ると、そこには水道電気はなく、勿論シャワーや水洗トイレもありません。

そのため、ウランバートルを出ると綺麗な絶景がありますが、生活が大変です。ただ、モンゴルの人にとっては当たり前なので、中々私の苦労を分かってもらえないのが辛いところです。しかし、日本と全く異なる景観を楽しむことができました

土木作業

多少の土木作業は自分たちで行う人が多いです。私は、友達の別荘の外壁をコンクリートで固める手伝いをすることになりました。水も井戸から汲んできて運ばなくてはならず、かなりの重労働。それなのに、汗をかいてもシャワー浴びられないのは辛かったです。

お別れ

ウランバートルから国際空港まで、50キロほどありますが、友達に送ってもらいました。

別れの際、みんなで撮ったプリクラの写真をくれました。裏に寄せ書きのメッセージが書かれており、とても嬉しかったです。絶対また会いたいです。

日本とモンゴルでは、常識やマナー、文化、価値観など大きく異なるのに加え、留学生が私一人で、モンゴル人の学校にひとり日本人の私が加わった感じだったので、辛いことやトラブルも多かったですが、その度に友達に助けられました。また、時にはお互いに理解し合えないこともありましたが、私を仲間として受け入れてくれ、私自身もモンゴル人になり切っていました。人間として大きく成長できたと思います。またいつか必ずモンゴルに行きます。

学んだこと

-

馬の乗り方、扱い方

-

水、電気のない生活

-

モンゴル料理(ホルホグ)の作り方

-

コンクリートで外壁を作る方法

-

仲間や絆の大切さ