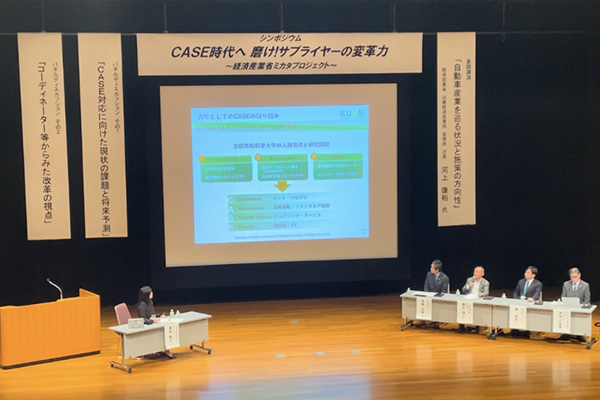

2024年12月18日、滋賀県大津市のピアザ淡海で開催されたシンポジウム「CASE時代へ 磨け!サプライヤーの変革力」~経済産業省ミカタプロジェクト~(主催 経済産業省近畿経済産業局)に本学 国際学術研究院の鶴田靖人 特任教授がパネリストとして登壇しました。自動車産業は、2035年までに乗用車新車販売の電動車100%化を目指す動きの中で、大きな変革期を迎えています。自動車の電動化を含む「CASE※1時代」と呼ばれている新たな潮流は、モノづくりの現場にも多大な影響を及ぼし、自動車メーカーやサプライヤーに対して迅速かつ柔軟な対応を求めています。

この様な背景を踏まえ、今回のパネルディスカッションでは、鶴田特任教授に加え、株式会社メタルアートの友岡社長、株式会社フォーインの東専務取締役、近畿経済産業局の濱崎製造産業課長が、「CASE対応に向けた現状の課題と将来予測」をテーマに、部品サプライヤーの経営課題や新技術開発の必要性、さらにESG(環境・社会・ガバナンス)対応の重要性についての議論を展開しました。

鶴田教授は、CASEが自動車産業に限定されず、あらゆるモノづくりに応用可能なフレームワークであると指摘しました。特に、サプライヤーが戦略を構築する際に、CASEを典型的な事例として分析、考察する意義の大きさを強調するとともに、CASE自体が目的ではなく、社会問題を解決するための手段であることを改めて示しました。合わせて、企業が自社の強みや弱みを正確に分析することで、CASEを事業拡大のチャンスとして活用してほしいという期待も述べました。

このシンポジウムには、近畿地方の部品サプライヤー企業(中小・中堅企業)をはじめ、産業支援機関や金融機関などから約100名が参加しました。参加者からは、「非常に有意義な内容だった」「新しい視点に気づかされた」といった感想が数多く寄せられました。

本学では、産学連携の拠点として本学 京都亀岡キャンパスに設置されたオープンイノベーションセンター・亀岡(OICK)に屋外試験路(テスト走行コース)や自動車整備認定工場でもある実装・実習棟を整備するなど、CASE時代を見据え、業界の課題解決のための研究と教育活動を推進しています。これらの施設において、社会人向けリカレント教育や自動車整備士向けのEV研修の実施など、EVやCASE時代を支える次世代人材の育成に取り組んでいます。また、地域産業や企業が直面する課題解決を目指し、産学官連携を一層推進しながら、モノづくりの未来を見据えた教育・研究活動を展開しています。これからも、これらの活動を通じて地域と企業に貢献し、新たな価値創造を目指します。

※1 Connected(コネクティッド)、Autonomous/Automated(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)の頭文字をとって作られた造語

(社会連携支援室 岡 徹)