バイオ環境学部の2年生以上を対象にした「バイオテクノロジー産業の最前線」は、学生たちの社会に出てからのキャリアアップを目的に実施しています。15回にわたってオムニバス形式で開講している本講義は、毎回産業界(食品、化粧品、医薬品、等)や研究機関の第一線でご活躍されている方を講師としてお招きし、ご講演いただいています。

12月20日に開催した第13回目は、理研ビタミン株式会社の食品改良剤開発部イノベーションセンターから藤原和広先生にお越しいただき、「着色料と食品設計<色を付ける価値と活用技術>」というテーマで講演いただきました。

理研ビタミン株式会社は、その名の通り、ビタミンAの抽出が祖業の会社です。現在では、各種食品添加物をはじめ、お馴染みのわかめスープやノンオイルドレッシング、業務用の加工食品用の各種エキスなどの製造、販売も行っています。

食品添加物の中でも着色料は、それほど必要がなさそうに思えるかもしれません。しかし、例えば抹茶ケーキのように退色の早い食品では、色が変わってしまっただけで、まだ十分に食べられるのにもかかわらず廃棄してしまうケースがあります。そこで、着色料の使用により退色を遅らせることで、無駄な廃棄を減らすことができるなど、SDG’s の観点からのメリットもあるとのことでした。

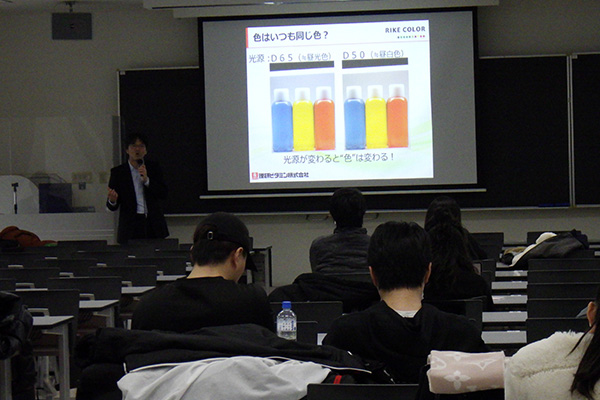

また、最近はLEDライトを使用することで、白色系と暖色系ライトの色調の違いにより、魚や肉類の見栄えが変わり、見た目の鮮度や美味しさにも影響を与えているとのことでした。実際に、スーパーやコンビニエンスストアなどで商品を陳列する際には、商品ごとに照明の色を変えることで、それぞれの商品価値の維持や向上にも役立っているとのことでした。

最後に、本学のある亀岡市の工場で生産されているクチナシ色素について紹介していただきました。もともとは黄色のクチナシ色素も、加水分解や酵素処理を行うことで青色、さらには赤色にまで変化させることができる大変興味深い素材とのことでした。

次回は、2025年1月10日(金)に、三栄源エフ・エフ・アイ株式会社検査部検査部検査課長の竹内正樹先生を講師にお招きして開催する予定です。

(バイオ環境学部 教授 藤田裕之)