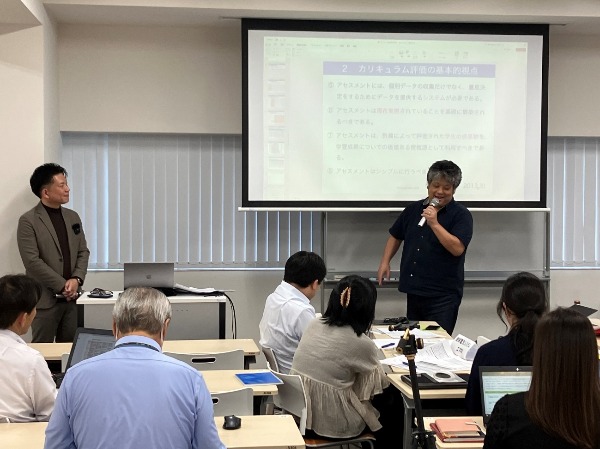

10月30日(水)、東京大学より佐藤浩章先生(大学総合教育研究センター TL推進部門 部門長・教授、本学カリキュラム改革アドバイザー)をお招きし、教務に関わる教職員約40人を対象に「カリキュラム・アセスメント入門」を開催しました。

このワークショップは、各学部学科の教職員が「カリキュラム・アセスメント」の定義や目的を正しく理解し、研修を通じてアセスメント方法を見直し、2025年度のアセスメント・プランを完成させることを目的としました。

第1部の佐藤先生のレクチャーに続いて、第2部のワークショップでは、各学科の参加者が事前に作成した「カリキュラム・アセスメント・チェックリスト」について、他学部の参加者が評価を行う形で進行。分野の異なる学部からの客観的な視点や新たな評価方法の発見もあり、活発な意見交換が行われました。

最後は、各学部教務主事が感想や質問を発表し、佐藤先生がそれに回答する形で締めくりました。

今回の議論等を通じて、各学部学科が次年度のアセスメント・プランを俯瞰し、さらなる教育改善に向けて見直しを図る良い機会となりました。

参加者の感想(抜粋)

- カリキュラム・アセスメントを考える上で、科目単位、学科単位、学部単位、全学単位などアセスメントの目的を明確にしていくことが重要であると理解した。目的に応じた最適なシラバスや評価法の基本形を作り上げる必要がある。

- 教育の質担保のために、成績やアンケート等のデータを収集し、解析し、以降のカリキュラム・授業運営の改善に用いる、という取り組みについて学びました。ディスカッションでは、現況データは収集しているけれども的確な評価を行う材料として有効利用されていない、という問題点が浮かびあがりました。この対策として、要素ごとのルーブリック型の評価が有効であるとの佐藤先生のアドバイスを得ました。

- カリキュラム・アセスメントの必要性が理解できた。私としては、各学科の設定する教育目標の達成度を可視化することによって、我々教員の努力が学生の成長に対してどの程度効果的であったかを評価できることが最大のポイントだと考える。この必要性を満たすために今後も妥当性の高いカリキュラム・アセスメントに寄与したい。

- カリキュラム・アセスメントで挙げた評価項目について、1年の入学時より卒業まで一貫したアセスメントができるよう学科内の共通理解が必要であると思った。

- 他学科とのワークにより、学科の特色を活かした授業に着目して評価することの気づきを得た。形式だけの検証ではなく、改善につながるチェックリストを作成することが大切である。

教育改革支援センターでは、本学の学生が学修者本位の学びを実現できるよう、教育改善を目的としたFD研修会を今後も推進します。

(教育改革支援センター長 西片 聡哉)