7月28日(日)、鈴鹿サーキットで開催された「2024 Ene-1 SUZUKA Challenge」(主催:ホンダモビリティランド株式会社)に、オープンイノベーションセンター・亀岡(OICK)と京都府立南丹高等学校で参戦しました。エネルギーとモビリティの未来をつくる、次世代エネルギーモータースポーツの競技会であり、KV-40クラス(動力源が充電式単三電池40本で3輪以上の車両)には、中学生から企業まで118台がエントリーしました。

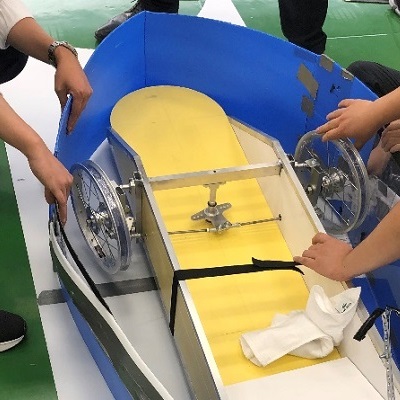

OICKでは南丹高校の先生方と合同で、昨年12月から計画を立て、今年4月から4名の工学部クラブ員も加わり本格的に車両の製作を始めました。亀岡地域のモノづくりの活性化を図るため地元企業に製作協力を依頼しました。車両の設計はOICKの中村研究員が行い、アルミフレームの溶接は株式会社山口精機製作所、アルミ板のカットと曲げ加工は有限会社木崎製作所が製作しました。南丹高校の学生が作成した外装・カバーとOICKで製作したシャシーを合わせて調整し、試走できたのは大会2日前の夕方でした。

競技はサーキットのフルコースを3回のタイムアタック形式で行い、合計タイムを競うものです。南丹高校は1回目のタイムアタックで鬼門のダンロップ坂を見事登り切りましたが、走行時間終了で1周完走できず4200m地点(ゴールまであと1.6㎞)の走行記録で終わってしまいました。3周完走できたのは49台でした。京都府からは京都市立京都工学院高等学校、京都府立工業高等学校が出走しましたが、両校とも3周完走はできませんでした。来年度以降も引き続き完走に向けて取り組んでいきます。

オープンイノベーションセンター・亀岡 中村忠能研究員

モノづくりの若手人材育成と、OICKの試験場を思いっきり走ってもらうために、地元亀岡市の南丹高校とタッグを組みました。クラブ員全員で練りだしたコンセプト「軽さを追求し、今までにない操作性を持つエコカー」を具現化すべく発想した、足でハンドルを切る機構の設計が遅れて、フレームの溶接が完了したのが大会20日前。残された2週間で何とか走れる状態に仕上げました。試験場での試走で、足ペダルでタイヤの向きを変える機構も問題なく機能して一安心。アッパーカウルは、クラブ員と先生がOICKの実装・実習棟で一週間かけて製作しました。悔しい結果となりましたが、学生や生徒からは来年は自分たちでシャシーを製作して3周完走に挑みたいという力強い声があがりました。戦い方が分かったようで頼もしく思いました。

京都府立南丹高等学校 榊原歩教諭 数井寛之工業教育推進係主任

最後の一週間、製作が間に合うかどうかハラハラ・ドキドキでした。大会までは学生移動の計画と準備、大会中は車検対応などであっという間に過ぎました。自分たちの車両を鈴鹿サーキットで走らせて学生たちは大変満足していると思います。楽しい大会でした。この競技がどんなものかよくわかりましたので、来年はしっかり準備してここに戻ってきたいと思います。

(オープンイノベーションセンター・亀岡(OICK) / 研究連携センター 柴田雅光)