2023年4月18日(火)、バイオ環境学部バイオ環境デザイン学科「水環境化学実験」で神戸港に寄港している北海道大学水産学部附属練習船「おしょろ丸」の見学を行いました。

初めて大学の練習船に乗船した学生たちにとって、「おしょろ丸」は想像よりも大きかったようです。まず、亀井佳彦船長のご挨拶の後、チームに分かれて船内を見学。ブリッジでは一等航海士星直樹先生から「おしょろ丸」について説明を伺いました。

ブリッジに上がると、神戸港がとてもきれいに見渡せました。「おしょろ丸」のブリッジからは、晴れたときで約10 km先が見渡せるそうです。「遠く水平線から別の船がやってくる時、最初は船のマストが見えて、ブリッジが見えて最後に船の下の部分が見えてくる。まるで船が海から盛り上がってくるように見える時に地球が丸いことを実感できます」と星先生。そんな風に地球を感じてみたいですね。

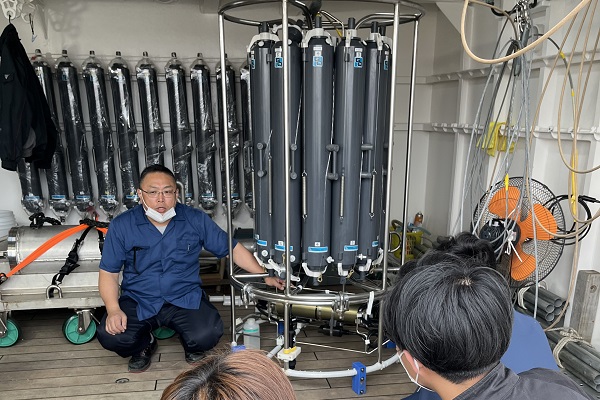

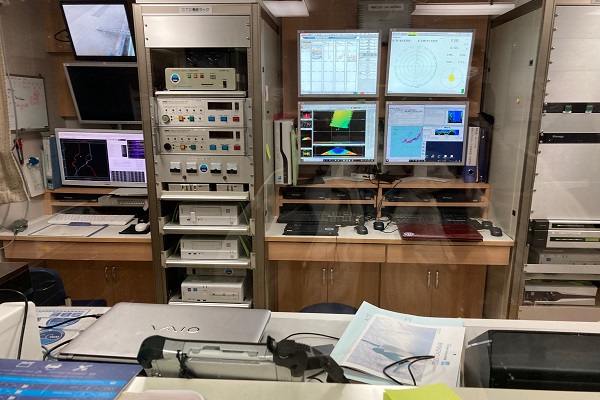

海洋研究室周りについては、海洋調査士今井圭理先生からお話を伺いました。「おしょろ丸」の誇る海洋観測機器CTD-CMS水中局は、アーマードケーブルで船上局と繋がっており、船の上にいながら、水深3000m以上の水温や塩分濃度など海洋研究の基礎データを調査するだけでなく、任意の水深で採水もできるそうです。研究室は、パソコンや観測装置の船上局が並ぶドライラボと、サンプル処理で床が濡れてもよい設計になっているウェットラボがありました。暗室やドラフト、純水装置など、大学の実験室に劣らない設備でありながら、揺れる船を想定した工夫が施されており、船ならではの実験室を見ることができました。

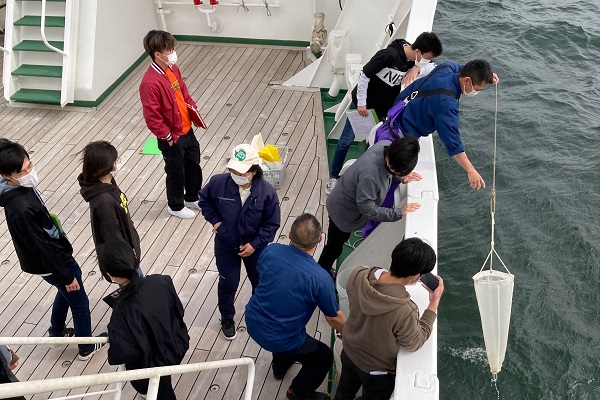

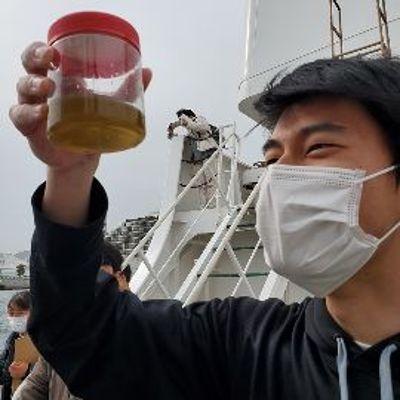

おもて甲板では、実際にプランクトン採集を見せていただきました。プランクトンネットを上げてみると、何やら茶色いものが付着していたので、こちらは来週の水環境化学実験で顕微鏡観察をし、淡水棲のプランクトンと比較する予定です。

最後に、今井先生から、海洋の温暖化や精度よく海洋を観測することの重要性、「おしょろ丸」で観測された福島沖の放射性セシウムの分布変遷やプラスチックごみやマイクロプラスチックに代表される海洋ごみの実態など、海洋研究に関する講義を受けました。海洋生物や地球が直面している危機も感じながら、大海原に思いを馳せた半日になりました。

「おしょろ丸」の皆さん、ありがとうございました。

(バイオ環境デザイン学科准教授 高澤伸江)