本学バイオ環境学部では京都府生物教育会との共催で、2015年から理科教員の指導力の向上を目的にした夏季研修会を実施しています。9回目となる研修会を8月19日(金)、京都亀岡キャンパスのバイオ環境館で開催しました。今回はバイオサイエンス学科の奥公秀准教授による「mRNA、PCR:コロナ検査の実際」と題した研修プログラムを提供し、京都府下の16の高校から19名が参加しました※1。

コロナ検査の原理を学ぶ体験実験の部※2では、ヒトの唾液やヒト培養細胞からRNAを抽出した後、耐熱性の逆転写酵素とDNAポリメラーゼを利用して、mRNAを鋳型としたcDNA合成とcDNAのPCR増幅(RT-PCR)を行い、アガロースゲル電気泳動法でRT-PCR産物を検出し、ヒト遺伝子の発現を確認しました。

体験実験と並行して、「なぜ、mRNAがワクチンになるのか?」のスライドで始まった講義第1部では、分子生物学と免疫学が融合した「RNAワクチンの原理」と「コロナワクチンの実際」を学んでいただきました。

奥准教授は、「オートファジー(自食作用)の仕組みの解明」で2016年ノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典博士の下で研究され、現在もオートファジー研究に取り組んでおられます。そこで講義第2部では「オートファジー研究の歴史と医学研究への展開」の特別講義が行われました。

日頃の教育現場から離れ、ピペットマンを片手に実験操作に取り組み、難易度が高いRT-PCR実験の結果に一喜一憂しつつ、生命科学の最前線を通じて、参加されたみなさまの指導力の向上の一助になれば喜ばしい限りです。

※1 本研修会は、本学の危機管理委員会の承認を受けると共に、十分なコロナ感染対策を施して実施しました。

※2 体験実験では、コロナウイルスのmRNAに代わりに、ハウスキーピング遺伝子であるヒトβ-アクチン遺伝子のmRNAを検出しました。

(バイオ環境学部 教授 高瀬尚文)

体験実験の流れと操作の説明

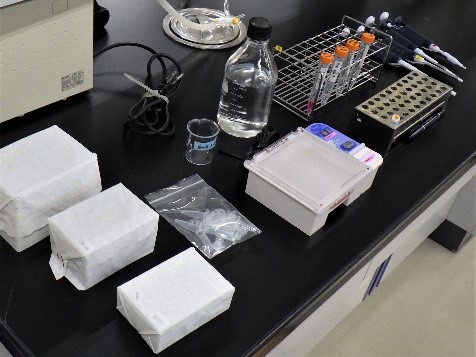

体験実験で使用する実験器具類

ヒト培養細胞の顕微鏡観察

ヒト試料からのRNA抽出

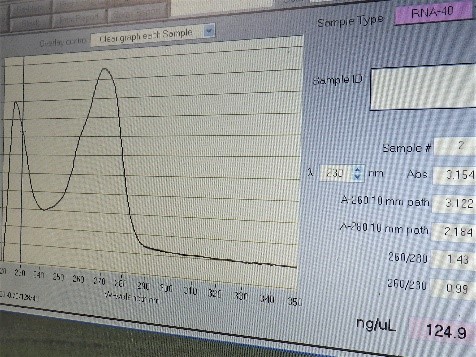

調製したヒトRNAの濃度測定

調製したヒトRNAの分析結果

PCR装置によるRT-PCR

RT-PCR産物の電気泳動

RT-PCR産物の検出