アクティブヘルス支援機構

機構の設置目的

我が国では、平均寿命と健康寿命(生活に制限のない)ともに年々延伸していますが、両者間の差は男性で8.84歳、女性では12.35歳ともなっており、これらの期間が大きく開いているのが現状であり、この間の”要介護”の期間を短くすることが急務となっています。本学ではこれまでに健康医療学部が主体となり、京都・亀岡の地域高齢者に対して、身体機能や生活状況調査を行うとともに、介護予防(フレイル予防)プログラムを展開することによって、”要介護”のリスクを低下させ、介護受給費の削減についても検討を進めてきました。

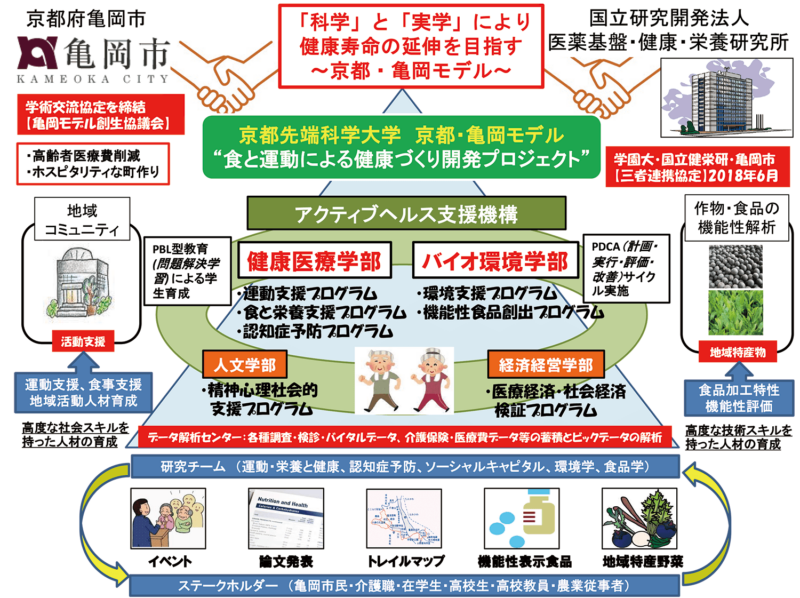

さらにこの研究を推し進めるために、健康医療学部、バイオ環境学部が中心となった「アクティブヘルス支援機構」を研究母体として、亀岡地域高齢者を中心に、「食」と「運動」の両面から健康寿命を延伸するためのコホート研究を実施し、高齢者の精神・心理面でのアドバイスや、医療経済・社会経済面についても検証を加え、最終的に健康寿命を延伸できる「京都・亀岡モデル」を創出することを目的としました。

一方で、平成30年6月26日に、本学と亀岡市、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所と「亀岡市と京都学園大学(現、京都先端科学大学)、及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所との連携協力に関する包括協定」が締結されました。

この協定では、三者が相互に連携協力し、それぞれの活動を充実させることを通して、住民の幸福度の向上、及び介護予防施策の実施等に寄与するとともに、その成果を日本国民全体に波及させることを目的として締結されました。これによって、亀岡市域でのコホート試験を研究できる基盤ができあがったことになります。そこで、この三者協定の京都先端科学大学における活動母体となるべく「アクティブヘルス支援機構」を新規に設置することとなりました。

研究課題

(1)京都・亀岡モデルの検証

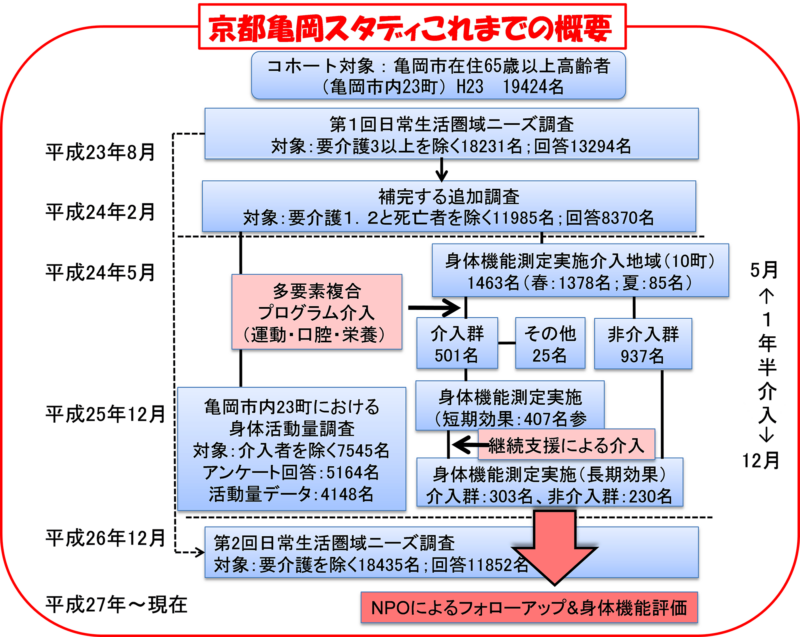

本学は、京都府や亀岡市とともに、平成23年度には亀岡市全高齢者を対象にした大規模調査を実施し、平成24年から身体機能評価を継続して行ってきています(図2)。実際に、平成24年5月~平成25年12月の1年半にわたる運動・栄養・口腔ケアによる総合型介護予防(フレイル予防)プログラムを通した、地域住民への介入試験を行った経験があり、これを検証、拡大する形で本事業を展開しているところです。

この京都・亀岡スタディにおいて、①地域で展開できる介護予防プログラムの開発・検証②サルコペニアの評価(医療経済学的評価)③各種予防プログラムを展開するための地域システムの構築の3点について検証を行ってきました。今後、このフォローアップ調査や、今後高齢者となる働き盛りの40歳代、さらには若年層にも調査対象を広げて追跡調査を行うことで、サルコペニアや認知症の予防効果の検証等、後ろ向きだけでなく、前向き研究も検討課題となっています。

この様な研究成果を、健康寿命延伸施策「京都・亀岡モデル」として確立し、全国の他の地域や自治体に導出することも目的であり、そこから今後期待される研究成果は下記の5項目です。

①生活実態調査手法の確立

②高齢者の運動支援・運動療法の開発

③食事指導法・新規老化(フレイル)予防食品の開発

④メンタル面でのフォロー体制構築

⑤医療経済効果の検証

「アクティブヘルス支援機構」の研究体制の将来像

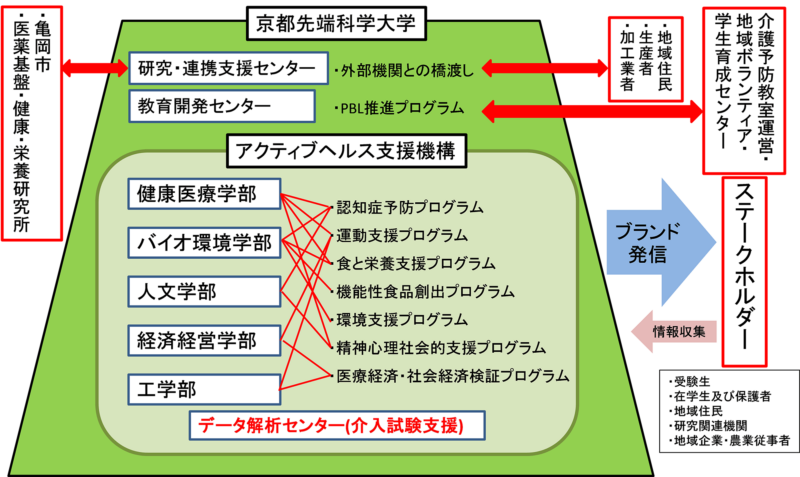

「アクティブヘルス支援機構」は単なるコホート研究にとどまらず、食事支援、新規食品開発、高齢者の介護を含めた地域支援等、広範な分野にその成果を及ぼすことが可能とするものです。そこで、全学的な「食と運動による健康づくり開発プロジェクト」としてプロジェクトを立ちあげ、この共同研究体として「アクティブヘルス支援機構」を位置づけ、全学部にまたがる横断的な研究プログラムを立ち上げる必要があると考えています。

構成員

| 機構長 京都先端科学大学 バイオ環境学部 | 教授 | 藤田 裕之 |

| 研究者 京都先端科学大学 健康医療学部 | 准教授 | 瀧本 真己 |

客員研究員

| 京都先端科学大学 | 客員研究員 | 木村 みさか |

| 滋賀大学 データサイエンス学部 | 准教授 | 伊達 平和 |

| 滋賀大学 データサイエンス学部 | 助教 | 堀 兼大朗 |

| びわこ成蹊スポーツ大学 | 准教授 | 渡邊 裕也 |

| 大阪大学全学教育推進機構 | 准教授 | 難波 秀行 |

| 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 研究員 | 吉田 司 |

| 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 研究員 | 中潟 崇 |

| 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 山田 陽介 | |

| 早稲田大学スポーツ科学学術院 | 助教 | 渡邉 大輝 |

| リョーヤコマツクリニック ゲートタワー生活病センター | 名引 順子 |