バイオ環境学部 生物環境科学科

環境教育研究室

人が管理する水田を好むサギやカエル、ドジョウなどの生物。環境教育研究室では、水田生態系を研究し、人と生物が共生できる環境を作り出している。人が利用する水田を舞台に、様々な生物が支え合う環境をのぞけば新たな感動がいっぱい!

生物・物質という視点から環境を考える

環境を守り、再生していくためには、「環境を大事にする」という意識を持つことが必要となります。この研究室の目的は、環境問題に関心のある「人を育てる」こと。問題の本質をとらえ、解決や防止についての知識、技術、姿勢、意欲を持った人材を養う方法を考えるという視点から、地球を構成する物質や自然の共存を研究し、環境問題に挑みます。

教員紹介

希少生物たちが生きる場でもある、私達の身近な自然

特別天然記念物に指定されているトキやコウノトリがどのようなところに住んでいるか知っていますか?特別天然記念物というと、人里離れた自然環境に暮らしていると思われているかもしれません。

実は、トキもコウノトリも、田んぼが重要な生息場所なのです。同じく特別天然記念物であるイリオモテヤマネコやカンムリワシなども、水田によく現れます。また、日本の生物相は、東アジアの大陸部と多くの共通要素がみられます。アジアの稲作圏に行くと、トキの仲間やコウノトリの仲間、ツルの仲間などが様々な形で水田を生息場所として利用する様子を見ることができます。

田んぼというと、人工的な環境のようなイメージがあるかもしれませんが、実際は、多様な野生動物が暮らす「身近な自然」なのです。

水田は農業、漁業、自然が結びつく重要な環境

なぜ、このように多様な野生動物が水田を利用しているのかというと、これらの動物たちの餌となる生物がいるからです。

水田に水が入ると、それまで泥の中で休んでいた動物たちが活動を始めます。これらの小さな生物が他の生物の餌となり、それらがさらにまた別の生物の餌となるといった「食う・食われる」という関係が水田の生態系を豊かにしています。

水田のなかに息づく生物を食うのは、野生動物たちだけではありません。東南アジア・南アジアの稲作圏では、水田漁労(水田で食用の魚を捕る活動)が盛んに行われています。ミャンマーでは、国民が摂取する動物性タンパク質の半分以上が淡水魚ではないかとさえ言われている程。かつては日本でも水田漁労が盛んだったのですが、残念ながら毒性の強い農薬を使っていた1960年代に、水田周辺の魚を捕って食うという食文化が失われてしまったようです。

こうして見ていくと、水田は「農業」「漁業」「自然」がセットで成り立っている環境であり、ひいては、食文化や漁労による経済的な価値ともつながりを持っていることがわかると思います。インドから、東南アジア諸国、中国、日本にまで及ぶ広大なアジア稲作圏の環境を維持していくことは、コメを生産するというだけでなく、多様な意味をもっているのです。

海外も研究のフィールドに。マングローブで生きるカワウソの群れ

京都亀岡キャンパスは、今なお生物多様性の豊かな水田に囲まれていて、研究場所には事欠きません。大学の近くで、フィールドの多様な生物の観察に没頭してもらいたいと思います。

キャンパス周辺に限らず、様々なフィールドで調査をすることも可能です。たとえば、日本ではすでに絶滅してしまったカワウソの仲間の研究。世界には13種も生息しており、各国で保全活動が進められています。ミャンマーのマングローブ地帯にも、ビロードカワウソが生息しています。ビロードカワウソは家族単位で生活しているようで、子どもに泳ぎを教えたりもするそうです。非常に賢く社会性が高い動物なので、その暮らしぶりには興味がつきません。

この地域では、ビロードカワウソの他に、コハゲコウ、カニクイザルなどといった動物も見ることができ、野生動物を研究するにはたいへん魅力的なフィールドです。

自然を観察する中で自分なりの研究テーマを発見してほしい

生き物に興味があるという人は、生き物を捕まえて飼ったことがあることでしょう。しかし、自然から引き離して飼育環境下においてしまうと、その生き物が自然界とどのような関わりを持ちながら暮らしをしていたのかわからなくなってしまいます。

野生動物を研究するにあたっては、実際の生息環境で、どのような暮らしをしているのか知るために、フィールドに行って観察することが欠かせません。フィールドで実際に観察したことのなかから、自分が本当に面白いと思える課題を見出してもらいたいと期待しています。

卒業後の進路

環境アセスメント調査員や水族館の飼育員など生き物に関わる職を希望する学生もいますが、総合職に就く卒業生も多いです。中学・高校の理科教師を目指すこともできます。

研究内容

生物に関する研究

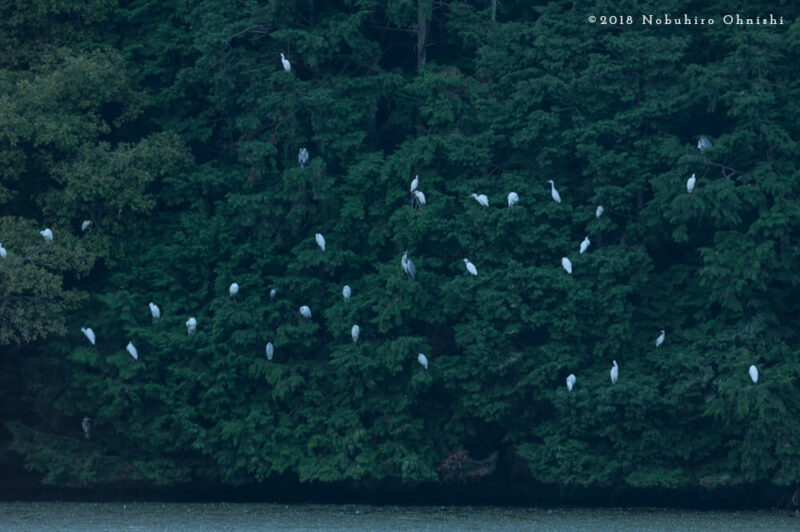

農地生態系に見られる野生動物の研究を行っています。アジアの水田地帯の身近な自然は、水田です。水田は人が管理している環境ですが、そこには様々な野生生物が暮らしています。このような人と自然の共存について研究を行っています。写真は、ミャンマーの水田で餌をついばむブロンズトキの群れです。

卒業研究の一例

- オカダンゴムシの交替性転向反応の捕食回避行動に関する研究

- コミミズクに関するブログに見るバードウォッチングの楽しみ方

- ジビエに対するイメージと京都府内におけるシカ肉利用を進めるに当たっての課題

- 越冬環境におけるコミミズクの縄張り様行動

- 都市部に生息する野良猫はどこまで人に依存して暮らしているのか

- ニホンヤモリ(Gekko japonicus)の隠れ家・産卵場所の選好性についての研究

- 水田生態系予定地に周辺環境からの魚種の移入の可能性について

- 野鳥に関するブログから見たバードウォッチングの実態

画像ギャラリー

野外調査で出会った動物たち

日本の動物

コウノトリのために冬場にも水田に水を張っている

淀川の河川敷ではキツネもうろうろしています

淀川で越冬中のコミミズク

くちばしがユニークなクロツラヘラサギ

越冬で飛来していたソデグロヅル

迷子になったのか単独で越冬していたマナヅル

この数年、ブームになっている淀川で越冬しているコミミズク

紅葉に舞うイヌワシ

以前、JR二条駅に営巣していたチョウゲンボウ

巣立ち後のカンムリワシ

石垣島の空をゆうゆうと滑空するカンムリワシ

亀岡キャンパスでよく見るエナガ

秋の空を舞うトビ

亀岡に冬越しのため飛来したチョウゲンボウ

日没を待つサギたち

刈入れ間近の水田で餌を探すダイサギ

亀岡キャンパスの洗心池で産卵中のギンヤンマ

亀岡の水田で最もよく見かけるサギ、チュウサギ

大学周辺の水田で繁殖しているケリ

流れの中で餌を待つゴイサギ

大学周辺の水田で繁殖しているケリ

生涯の間に雌から雄に性転換するコウライトラギス

視界をうめつくすネンブツダイの群れ

ヘラヤガラ、英語圏の人が名付けるとトランペットフィッシュ

高知県の海 サンゴの被度が圧巻

テッポウエビとの共生で有名なダテハゼ

黒潮に乗って流されてきたミツボシクロスズメダイの幼魚

歯並びが面白いウツボ

ホンソメワケベラの幼魚は親とはちがった体色をしています

ネジリンボウとヒレナガネジリンボウの組み合わせ

テッポウエビとの共生で有名なダテハゼ

まだ子供のセミホウボウ

夜行性のキンセンイシモチは、夜のほうが美しい

夜、岩陰で眠っているヒブダイ

砂に潜って餌を待つオキエソ

アカオビハナダイ、雌が性転換すると赤帯の雄になります

カサゴの縄張り争い

ミャンマーの動物

緑の中にオレンジが美しいチャバネコウハシショウビン

チョウゲンボウ

青と紫が美しいセイケイ、湿地にたくさんいます

水田でエサを探すクロトキとスキハシコウ

カワウ、毛づくろいする個体もみられます

クロトキとスキハシコウ

スキハシコウ

ブロンズトキ

アジアヘビウ、長い首がかっこいい

ハイイロペリカン、こんな風に飛ぶんです

真っ黒な羽が美しいアジアヘビウ

ウロシロカンムリカッコウ

一度は見てみたかったイシチドリ、目つきがすごい

越冬のためにミャンマーに飛来しているクロヅルの群れ

マングローブの干潟にあらわれたカニクイザル

こちらの様子をうかがうビロードカワウソ

移動中するときもまとまって動きます

スキハシコウは街の公園でも見られます

羽のウロコ模様が美しいアジアコビトウ

ブロンズトキも早朝の水田でエサ探し

首を伸ばして警戒中のヨシゴイ

器用に両手で魚を食うビロードカワウソ

夕暮れに佇むアマサギ

世界に数千羽といわれるコハゲコウ

ヤンゴンの公園に舞うコサギ