フューチャー・デザイン研究センター(FDRC)

フューチャー・デザイン宣言

1. 私たちは何をしてきたのでしょうか

皆さんは、将来世代が私たちに「ありがとう」と感謝したくなる社会をデザインしたいと思いませんか(1)。ところが、世界の指導者は、戦争や侵略を厭わないのです。一方で、20世紀の半ば頃から将来世代に重荷を背負わせる「将来失敗」が加速しています(2)。「地球の限界(プラネタリバウンダリ)」の研究者は、炭素、窒素、リンの循環、生物多様性などは、もうもとに戻ることのできない限界(ティッピングポイント)を超えてしまったと警告しています(3,4)。

詳細はこちら

なぜそうなったのでしょうか。この原因のひとつが、1913年のアンモニアを安く大量に生産することを可能にしたハーバー・ボッシュ法です。アンモニアから窒素肥料と爆薬ができます。緑の革命を支えたのがハーバー・ボッシュ法による窒素肥料です。穀物の大量生産は、人口の激増につながり、穀物をえさとする畜産による肉や乳製品の急増を起こしたのです(5)。

私たちはおいしいものを食べたいだけではなく、豊かな生活をしたいのです。そのため、化石燃料を加速度的に燃やしてきています。一方で、爆薬は、二つの世界大戦、ロシア・ウクライナ戦争、ハマス・イスラエル戦争でも大量に使われています。つまり、科学・テクノロジーは私たちの生活を豊かにするものの、将来失敗を生む原因にもなっています。

私たちホモ・サピエンスは、およそ30万年前に現れたとされています。ほ乳類の生存期間は約百万年とされているようですが、そうすると、今の世代は30才、これから70年あるはずです。やっと「歴史は始まった」ばかりなのに、自らの手で自らの将来を消してしまう可能性すらあるのです(6)。

2. フューチャー・デザインとは?

それでは、どうすればよいのでしょうか。私たちは、「目先の利益を差し置いてでも、将来世代のしあわせを目指すことでしあわせを感じる」という性質を持っているのではないのでしょうか。これを「将来可能性」と名付けましょう(7,8,9)。私たちの今の社会は、私たちの持つ「将来可能性」を発揮させる仕組みではなかったのではないのでしょうか。そこで、フューチャー・デザイン(FD)は、将来失敗を回避するために、私たちが将来可能性を発揮できる社会のデザインをめざすのです。

詳細はこちら

2012年3月、社会的ジレンマを解決する仕組みをマサチューセッツ大学のセミナーで報告しました。セミナーの後の夕食会で、私の仕組みには将来の人々が入っていないという指摘があり、とっさに、仮想将来世代を作り、現世代と交渉する仕組みを提案しました。その話を聞いていたローラさんから、そのような人々がアメリカにいたことを教わりました。イロコイです。イロコイの人々は重要なことを決める際には、7世代先に飛び、そこから今を考えるという話を伺いました。FDの始まりです(5)。

帰国後、被験者を用いる実験をしました(10)。三人の参加者が一つの世代として討議をし、持続可能かそうでない選択肢のどちらかを選びます。これだと3割弱が持続可能な選択をしました。そこで、三人のうち一人を仮想将来人として、将来世代を代表して残りの二人と交渉することをお願いすると、持続可能な選択が倍増し、6割になりました。

将来可能性の考え方は、イロコイだけではなく、世界のさまざまな文化、社会で共有されてきたはずです。ここ京都の地でも、8世紀頃、都を平城京から長岡京に移し、さらには平安京に移した方がいます。桓武天皇(737-806)です。彼を評して、『日本後記』は、「当年の費えと雖も、後世の頼りとす」としています。桓武天皇は、将来可能性を発揮したフューチャー・デザイナーだったのです。彼のおかげで京都千百年の都としての歴史があるのかもしれません。もちろん、天皇のみならず、多くの皆さんがフューチャー・デザイナーだったにちがいありません。

3. 仮想将来世代:実験から実践へ

アメリカの先住民であるイロコイのように、「将来」に飛び、そこから「今」を考えることの有効性がさまざまな被験者実験で確認され、実践が始まりました。2015年、岩手県矢巾町は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環として2060年に向けてのビジョンの策定にFDを用いました。「今」から「将来」を考えるグループと「将来」から「今」を考えるグループに分けたところ、仮想将来世代は独創的で持続可能な社会をデザインしたのです(11)。

詳細はこちら

「今」のグループは、今の問題を将来の問題に置き換えるのです。たとえば、2060年になっても、「老人介護施設が少ないのは困る」などです。一方、町のお祭りのハッピを着ることで、年齢を変えることなく2060年にタイムトラベルした仮想将来世代の提案は独創的です。町のシンボルである南昌山の頂上には銀河鉄道の出発の駅があったのだそうで、宮沢賢治がこの山頂で、あの美しい『銀河鉄道の夜』を創ったことを町の皆さんはよく知っています。そこで、南昌山を賢治の自然公園に、という提案をしたのです。

このFDの後、吉岡律司さんが、同じメンバーで、水道のFDをしたところ、市民の皆さんから水道料金の値上げの提案あり、これが実現しました。これを見ていた高橋町長さんは、なんと、2018年の議会で、矢巾町は「フューチャー・デザイン・タウン」であることを宣言し、未来戦略課の前身である未来戦略室を設置したのです(5)。

仮想将来人になるのは簡単ではありません。そこで、この仮想将来人になった方々の苦労話を紙芝居にしたのが中川善典さん(地球研、上智、センターの客員研究員)です。さらには、「今」から「過去」にアドバイスをする「パスト・デザイン」の手法を開発したのも彼です(12)。過去(パスト)の出来事に、もっとこうすれば良かったのに、と言ったところで、過去は変えようがありません。しかし、「今」を「将来」に、「過去」を「今」に平行移動すると、「将来」から「今」を考えることになるのです。

西村直子さん(立命館)たちの松本市の実践やさまざまな市町の実践で、現代人は、「今」に足をしばられるものの、仮想将来人は、現代人と将来人の双方の視点を持ち、自然と社会的な視点で考えていることがわかってきました(13)。

4. フューチャー・デザインの原則

2017年、ある町でFD実践の準備をしているとき、ある職員の方から「あなた方はうちの町でデータをとり、それで論文にするのが目的でしょ」とささやかれたのです。これを受けて、実践の主役はFDを実践する人々や市民であり、研究者は「黒子」に徹すべきで、主役が主導する6つの原則を定めました(5)。

詳細はこちら

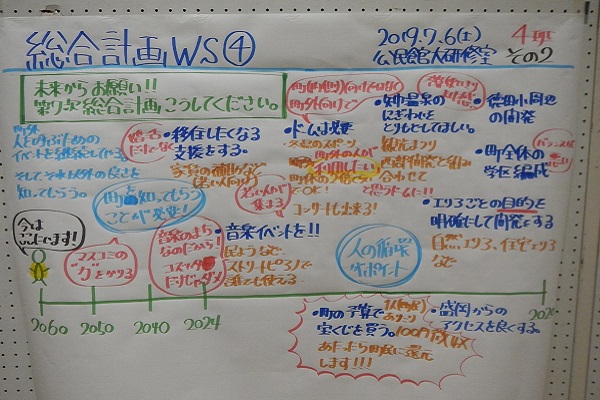

原則を使い始めたのは2019年の矢巾町の総合計画の実践です。ここから従来の実践は様変わりしました。指揮者は研究者ではなく、町役場の高橋さんになり、実践の中身の意思決定をするのは役場の皆さんになったのです。参加者の間での「情報公開原則」も徹底しました(5)。

原則の一つに研究者が現場から撤退する「消去原則」があります(5)。2023年度、新たな総合計画の策定において、矢巾町役場の皆さんは、自分たちでFDができることに気づき、研究者たちは自然と撤退したのです。驚いたことに、FD実践を通じて、高橋さんたちは、従来の与えられた業務をこなすというやり方ではなく、町民の皆さんのため、自ら独創性を発揮し業務に当たるという新たな「生き方」を見いだしていたのです。

5. 世界の指導者もFDを

FDをG7で用いる提言も開始しています。G7の事前会合にThink 7 (T7)があり、2022年、ドイツのG7にむけてのT7では、「フューチャー・デザイン:人類の存続のために」という提案をしました。ロシアを罰することのみではなく、世界の指導者が、2050年の仮想将来指導者となり、平和を含むビジョンを形成し、今なにをすべきかを討議する時間を持って欲しいという提案です(14)。

詳細はこちら

https://think7.org/future-design-for-the-survival-of-humankind

この提案は、T7で採択されたものの、G7では用いられませんでした。そこで、2023年のヒロシマのG7にむけて、小林さん、神保さん、山下さん、吉岡さんがFDをし、今のG7の首脳たちに、「世界の安定を維持してゆくために、世界各国が共通して必要とする地球公共財を作り、それを守るための国際的ガバナンス体制の構築に着手してほしい」という提案をしました。平和を含む「地球公共財」の提供・維持こそが地球市民から選ばれた世界の首脳たちの仕事であり、どうか本来の仕事をしてほしい、という提案です。

6.広がりを見せるFD

九州大学の岡本剛さんは、FDを大学の初年次教育で始めています。FDの発祥の地、矢巾町では、将来世代のしあわせを目指す「フューチャー・デザイン条例」の策定が始まっています。FDの実践をサポートする「(一社)フューチャー・デザイン」も活動を始めました。財務省にもフューチャー・デザイン・グループがあります。海外では、オランダなどでもFDの実践が始まっています。

詳細はこちら

2023年夏、九州大学の岡本さんが、初年次教育の討議でFDを試したのです。従来の討議では、自己の損得ベースでの議論だったのですが、FDをすると社会や地域の将来のことを考え、利己的な部分が消えたのです。そこで、彼は、大学の内外でFDを教育に使うことを始めています。九大では、すでに、精神科医の加藤さんが、引きこもりを含む精神療法にFDを使い始めていますし、農学研究院の野村さんは、ビジョンデザインの講義の一環としてFDを使っています(15)。この動きは、全国レベルで互いの情報が交換できるコンソーシアムの立ち上げが始まろうとしています。

FD実践発祥の地である矢巾町では、FDの考え方を条例にしようという動きがあります。まだ条例にはなっていませんが、「フューチャー・デザイン条例(ヤンベーニ条例)(仮)」というのだそうです。「ヤンベーニ」というのは、矢巾の言葉で、「いい案配」というほどの意味で、ウェールズのしあわせ法におけるコミッショナー的な役割ではなく、町民の各々がコミッショナーの役割も果たす、という新たな「しあわせ法」のデザインが始まっています。

土佐経済同友会の皆さんが中心となり、「一般社団法人・フューチャー・デザイン」が設立され、自治体や企業におけるFDの導入、中学生や高校生にFDを体験するセッションの提供などが始まっています。未定ですが、2026年、経済同友会の全国大会が高知市で開催される際、全国から集まる約千人の会員の皆さんにFD体験をしていただく「千人のフューチャー・デザイン:将来への希望(仮題)」の準備も始まっています。

2023年、財務省でも、フューチャー・デザイン・グループが構築され、自治体や学校でFD の考え方を体験するワークショップを開始しています(16)。彼らは、FDに関する取組などの情報を共有するため、プラットフォームとなるポータルサイトを構築し、これを用いて「将来」から「今」をデザインするのが当たり前になる社会を目指しているのです。

オランダの社会問題について政府と議会に情報を提供する政府政策科学評議会(WRR)でも、FDのセッションを実施しています(17)。2022年、2060年でもオランダが快適で安全な場所であるためのFDをデ・ヴェット(Olivier de Vette)さんが実施しています。

また、オランダでは、教育関係者であるベレタス(Igor Verettas)さんがコスター(Rick Koster)さんと共に、アルクマールにある15の小学校の戦略的開発プロジェクト(2023-28年)にFDを使っている最中です。世界で始めての小学生のFDが進行中です。

国連で、将来サミットが開催され、「将来世代宣言」が発出されようとしています。国連財団は、この準備に向けて、FDを使うことを提案しているようです。

2022年、スェーデン王立科学アカデミーは「人新世研究所(The Anthropocene Laboratory)」を立ち上げることを決め、翌年からその活動が始まっています。その最初のワークショップが2023年11月に開催されました。世界から20名近くの研究者が結集し、プラネタリバウンダリのカウンターパートとして、「希望のサイエンス」を立ち上げるようとしています。私は、”Hope is nearly equal to Futurability”(希望は将来可能性とほぼ同じ)ではないのかと提案しました。すると、3日間の会合の最後に、討議をまとめるにあたって、所長のオステルブロム(Henrik Österblom)さんは、私が持参したFDのハッピを着て、研究の当面の目標である2025年にタイムスリップし、そこで得られた成果を述べ、これまで何があったのか、すべて過去形で話を始めたのです。

皆さんも「市民が主権を取り戻す静かな革命」をRCFDとご一緒に始めませんか。

西條辰義,FDRC, KUAS

News

2025年3月26日

ニューヨークに拠点を置く国連大学平和・人間の安全保障研究所のブログ・ポストで“Future Design”: an innovative approach to decision-makingという記事が出ています。

2025年2月21日

キヤノングローバル戦略研究所でフューチャー・デザインのページが始まっています。

2025年1月23日

九州大学の岡本剛先生が「フューチャー・デザイン・コンソーシアム」を立ち上げています。

2024年12月12日

フランスのメディアプラットフォーム démocratieS にてフューチャー・デザインが紹介されています。

2024年12月6日

財務省が「はじめてのフューチャー・デザイン」というポータルサイトを始めています。

2024年9月4日

2024年5月21日

The School of International Futures (SOIF) のSuzette Brooks Masters さんとKarthick Ramakrishnanさんが、フューチャー・デザインの紹介リポート”The Promise of Future Design”を5月20日発表なさいました。

アクティビティ

フューチャー・デザイン・ワークショップ

内外の研究者、実践者をお招きし、Zoomを用いて、月に2回程度開催します。総合地球環境学研究所とキヤノングローバル戦略研究所との共催です。どなたでも参加できます。

FD20XX

年に一度、二日程度のFD20XXを開催予定。日本学術会議フューチャー・デザイン分科会、総合地球環境学研究所、(一社)フューチャー・デザインとの共催です。

FD実践のサポート

企業、自治体、省庁、国連の機関などのフューチャー・デザインの実践をサポートし、それぞれの主体のガバナンスの変革に貢献。

G7,G20, 国連などへの提言

世界の首脳が集まるところにFDを提言できるよう頑張ります。

メンバー

参考文献 (References)

1. Krznaric, R. (2020). The good ancestor: How to think long term in a short-term world. Random House.

2. Saijo, T. (2019). Future design. In Future of Economic Design: The Continuing Development of a Field as Envisioned by Its Researchers. Laslier, M., Sanver, Z., Eds. Springer.

3. Rockström, J., Gupta, J., Qin, D., Lade, S. J., Abrams, J. F., Andersen, L. S., … & Zhang, X. (2023). Safe and just Earth system boundaries. Nature, 1-10.

4. Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., … & Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances, 9(37), eadh2458.

5. 西條辰義(2024)『フューチャー・デザイン』日経BP, 近刊。

6. MacAskill, W. (2022). The beginning of history: surviving the era of catastrophic risk. Foreign Affairs, 101, 10.

7. 西條辰義 (2018)「フューチャー・デザイン:持続可能な自然と社会を将来世代に引き継ぐために」『環境経済・政策研究』11(2), 29-42.

8. Saijo, T. (2020). Future design: Bequeathing sustainable natural environments and sustainable societies to future generations, Sustainability 12(16), 6467.

9. Saijo, T. (2024). Futurability, Survivability, and the Non‐Steady State in the Intergenerational Sustainability Dilemma. Politics and Governance, 12.

10. Kamijo, Y., Komiya, A., Mifune, N., & Saijo, T. (2017). Negotiating with the future: Incorporating imaginary future generations into negotiations. Sustainability Science, 12(3), 409-420.

11. Hara, K., Yoshioka, R., Kuroda, M., Kurimoto, S., & Saijo, T. (2019). Reconciling intergenerational conflicts with imaginary future generations: Evidence from a participatory deliberation practice in a municipality in Japan. Sustainability Science, 14(6), 1605-1619.

12. Nakagawa, Y., Kotani, K., Matsumoto, M., & Saijo, T. (2019). Intergenerational retrospective viewpoints and individual policy preferences for future: A deliberative experiment for forest management. Futures, 105, 40-53.

13. Nishimura, N., Inoue, N., Masuhara, H., & Musha, T. (2020). Impact of future design on workshop participants’ time preferences. Sustainability, 12(18), 7796.

14. 中川善典、小林慶一郎、神保謙、山下一仁、吉岡明子、西條辰義(2023)「フューチャー・デザインに基づくG7 広島サミットへの提言:地球公共財のための国際的ガバナンス」CIGS Working Paper Series No. 23-001J

15. 加藤隆弘 (2024) 「こころのフューチャー・デザイン:「未来人」からみた精神医学」『精神療法』の2月号から連載中。

16. https://www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/related_data/202304_fd.pdf

17. https://www.wrr.nl/adviesprojecten/klimaatbeleid/documenten/publicaties/2022/05/ 23/jongeren-en-het-zorgen-voor-hun-morgen